di BENEDETTO VECCHI.

Va preliminarmente sgomberato il campo da una rappresentazione della produzione dell’opinione pubblica che vede una polarità tra vecchi e nuovi media. Da una parte, viene sostenuto, attingendo e al lessico di Marshall McLuhan, ci sono la carta stampata, la radio e la tv, che sono medium freddi o caldi dove si esprime l’egemonia dello stile enunciativo televisivo, data la rilevanza del visuale – le immagini rivelano una immediatezza comunicativa che manca invece alla parola orale o scritta -; dall’altra c’è la Rete, regno indiscusso del caos comunicativo e dall’assenza di una gerarchia che seleziona i fatti e i punti di vista. Da una parte un ordine del discorso facile da decrittare e mettere a critica; dall’altra una trasparenza radicale della comunicazione che produce un rumore di fondo che distoglie l’attenzione e favorisce una colonizzazione della discussione pubblica da parte dei governi e delle imprese. Speculare a queste, c’è l’altra rappresentazione, dove i “vecchi media” sono una sofistica tecnologia del controllo sociale, mentre il web sarebbe uno spazio comunicativo difficile da manipolare e ribelle a qualsiasi eterodirezione palese o nascosta.

Entrambe le rappresentazioni inducono all’equivoco che la Rete sarebbe, di volta in volta, una tecnologia della liberazione dal potere performativo e autoritario di televisione, carta stampata e radio; o uno strumento di manipolazione dell’opinione pubblica, possibilità preclusa ai vecchi media visti gli elementi di autogoverno che regolano il loro funzionamento, a partire dalle regole deontologiche dei giornalisti che consentono proprio ai giornalisti di vigliare sull’operato degli editori e dei direttori.

La critica a tali rappresentazioni non può limitarsi – anche se è un terreno che non va abbandonato – alle contraddizioni e le aporie che manifestano, ma deve investire il fatto che sono ordini del discorso che precludono la strada a una prassi teorica critica del contemporaneo modo di produzione dell’opinione pubblica. E allo stesso tempo pregiudicano le possibilità di prassi comunicative che rompano il monopolio nella produzione di consenso. Per quanto riguarda i movimenti sociali, questo non significa imitare stili e modalità comunicative dei vecchi e nuovi media, ma usarle per forzare i confini e l’alveo costruito per governare i flussi di informazione e di contenuti. In altri termini, vanno destrutturate le polarità costruite al fine di rendere complementari i punti di vista che si manifestano nella discussione pubblica. L’esempio più evidente sono i talk show, formula e format logori – sono in caduta libera nell’economia dell’attenzione dei media – dove le tonalità comunicative tendono sempre alla conferma del già noto.

Il confronto vis-à-vis che li caratterizza assume sempre un andamento che vede i partecipanti entrare in un’arena dove il pubblico già conosce il punto di vista che esprimeranno. E superata la prima fase di contrapposizione, la discussione si conclude con la conferma delle posizioni e delle opinioni di partenza. Una riappropriazione del format alla base del talk show più che a confermare il punto di vista, seppur radicale, del conduttore o dei partecipanti dovrebbe produrre un’”opera aperta”, cioè un manufatto culturale che eccede la rappresentazione del reale dominante, ma che non si chiude in consolanti ripetizioni del già noto, anche se il noto è espressione di una critica del presente. E se questo è un campo di sperimentazione inusuale dei movimenti sociali, dato che la televisione è stata fin qui l’esempio di un media precluso a pratiche di autogestione e autoproduzione perché è un media che richiede ingenti investimenti di capitale, più chiaro è l’esempio che viene dalla Rete.

Le “vecchie” mailing list, i “nuovi” blog o i social network sono stati un tentativo di tradurre il talk show in una situazione dove l’interattività in tempo reale rendeva superflua la figura del conduttore. Ma anche in questo caso, i flame, i troll più che operare uno scardinamento del flusso comunicativo confermano semmai il campo tematico iniziale, senza mai trasformarlo o arricchirlo. Una prassi comunicativa che rompa gli argini della discussione pubblica non può che appropriarsi delle regole produttive per però aprirsi all’imprevisto, all’inusuale, cioè all’eccedenza della cooperazione sociale e comunicativa. I movimenti sociali vanno quindi immaginati anche come un’”opera aperta”. Per questo va riconfigurata anche le dialettiche, care ai teorici dell’ecologia della comunicazione come il tedesco di origine coreana Byung-Chul Han, tra comunicazione veloce e approfondimento, tra lentezza e diffusione virale dei contenuti. Il problema non sono gli sciami che si formano e si dissolvono nella circolazione dell’informazione, inseguendo la disconnessione della Rete come un antidoto alla figura alienata dell’homo digitalis, ma di alternare guerriglia mediatica – le mail bombing, i tweetstorm, i ddos – che i mediattivisti praticano in Rete a sperimentazione nel campo televisivo e della radiofonia. In sintesi, i movimenti sociali hanno la possibilità di assumere l’avvenuta convergenza tecnologica tra vecchi e nuovi media come il contesto di una guerriglia mediatica che costruisce consenso perché pratica il conflitto. E’ questa l’”opera aperta” che i movimenti sociali possono produrre.

Sia però chiaro che la critica alle rappresentazioni dominanti non può essere abbandonata.

La prima confutazione viene dalla cosiddetta convergenza tecnologica tra old e new media, tema sul quale hanno già scritto Tiziana Terranova e Roberta Pompili. E tuttavia va fatto tesoro di una suggestione del media theorist Lev Manovich, quando scrive che il computer – il suo saggio The Language of New Media è del 2001, quando cioè la Rete cominciava solo allora ad avere quel ruolo pervasivo e globale nella circolazione dell’informazione – ha tutte le caratteristiche tecnologiche per diventare un medium universale, visto che può essere programmato per scrivere, elaborare immagini, video e suoni. Da qui la convinzione di Manovich che la Rete avrebbe fagocitato i vecchi media.

La sua tesi è tuttavia espressione di un venale determinismo tecnologico che mette in secondo piano la frammentazione del pubblico e il parallelo proliferare di una differenziazione dei format nella produzione e nella circolazione dei contenuti informativi e dell’entertainment. Per Manovich infatti lo sviluppo dei media è stato scandito dall’evoluzione della tecnologia che ha avuto come fattore terminale il microprocessore e il computer, i quali possono facilmente programmati per elaborare testi, immagini e suoni. Da qui la sua superiorità rispetto alla televisione, destinata ad essere messa i margini dalla rete come medium ormai universale. Quel che il media theorist e performer di origine russa metteva in conto è la crisi del modello gerarchico di trasmissione dell’informazione dove una moltitudine di utenti passivamente consumavano news, video e suoni trasmessi da pochi centri di produzione e trasmissione.

L’implosione del modello dall’”uno ai molti” che ha caratterizzato i media ha visto una radicale trasformazione dei “vecchi media” a causa anche dalla messa a critica della presunta autorialità inerente la produzione di informazione e un “esodo” dal medium televisivo ritenuto ormai inadeguato alla costruzione di menù personalizzati che potevano essere attivati dal telecomando e dai riproduttori di immagini (videocassette prima, dvd successivamente e attuale accesso ai canali di YouTube o alle attuali piattaforme di streaming on line). La televisione perdeva così la sua “natura generalista” per privilegiare lo sviluppo di canali tematici, propedeutici per la raccolta pubblicitaria attraverso le pay tv e per lo sviluppo di nuovi programmi, fiction, produzioni di contenuti (un processo analogo ha riguardato anche le radio). La Rete, dal canto suo, ha da sempre avuto come condizione normale l’esistenza di una molteplicità di pubblici che potevano sempre diventare al tempo stesso produttori di informazione e intrattenimento. Da qui la necessità di rappresentare la produzione di informazione, e dell’intrattenimento, come un flusso alimentato da una potenziale crescita esponenziale di canali tematici e di piattaforme comunicative. Più che parlare di egemonia dei nuovi media, sarebbe dunque necessario mettere a critica la produzione e circolazione di contenuti che ha nell’interdipendenza e la complementarietà tra format televisivi, radiofonici e la Rete, ormai immaginata come un medium al pari degli altri.

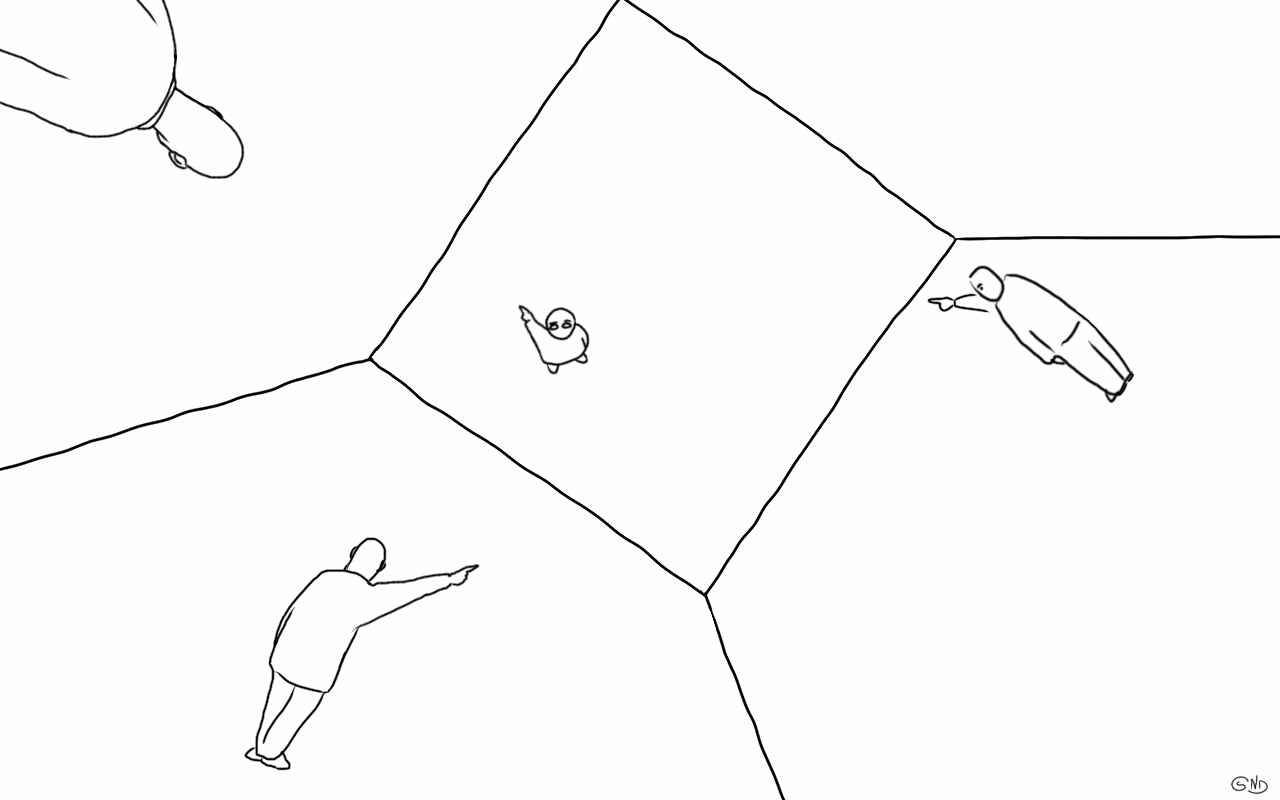

Non siamo tuttavia di fronte a un moloch che manipola le coscienze in base a un processo pianificato e centralizzato di controllo dei contenuti, bensì a dispositivi tesi a deviare il flusso informativo quando questo rischia di violare i confini delle compatibilità dell’ordine costituito. .Per usare un’immagine: il controllo avviene a valle o, più frequentemente, nella messa in tensione e relazione conflittuale di punti di vista, operando sempre un detournment del punto di vista altero, eccentrico rispetto il canone dominante. Le forme più cogenti al synopticon, cioè di tecnologie del controllo diffuse e pervasive, sono il talk show o l’interattività modellata sulle piattaforme tecnologiche della blogsfera, dove opinioni diverse possono scontrarsi all’interno di un ordine dominante del discorso che, se messo in discussione, va ripristinato. In altri termini il controllo è affidato agli stessi partecipanti della discussione. E’ questa la modalità dominante nella discussione pubblica e nella produzione di informazione, dove i media devono tuttavia avere una libertà di azione per catturare l’attenzione dei singoli, rafforzando così la proliferazione e la valorizzazione economica dei diversi pubblici.

Per quanto riguarda la Rete, molto è stato detto alla tendenza dei social media e dei social network a favorire la scomposizione del pubblico in una molteplicità di tribù di simili, impermeabili a stili di vita e punti di vista diversi. Anche in questo caso, più che di governo dei media, si può parlare di governance dei flussi informativi, assumendo nuovamente l’integrazione e la complementarietà dei diversi media come un punto qualificante della produzione di opinione pubblica. A questo proposito la migrazione di stili della comunicazione da un media all’altro affrontata da Tiziana Terranova e Roberta Pompili come uno degli elementi emergenti nel fare televisione e nel fare Rete o radio, è dunque da considerare come la manifestazione di una “transmedialità” dove ogni media non perde la sua specificità: semmai la consolida, rinviando continuamente a quanto producono gli altri media. Da questo punto di vista l’uso spregiudicato e in tempo reale di Twitter nei talk show politici è simmetrico ai tweet della rete che commentano quanto accade dentro il tubo catodico.

L’ordine del discorso dominante deve essere necessariamente performativo, ma all’interno di un regime dove la libertà di espressione è propedeutica alla produzione di una comunicazione finalmente “libera” però di essere catturata dal processo di valorizzazione economica.

La libertà di espressione è dunque propedeutica all’alimentazione del flusso informativo, delegando alle piattaforme tecnologiche il compito di “fideilizzare” il consumatore e produttore di contenuti. Manuel Castells ha parlato a lungo di “autocomunicazione di massa” per segnalare il doppio statuto di produttore e consumatore di contenuti che caratterizza l’infosfera, quasi che questa condizione al confine di due momenti distinti e separati del modo di produzione dell’opinione pubblica sia la condizione necessaria per processi di emancipazione dal potere delle corporation globali della comunicazione. Nulla però viene detto come destrutturare le gabbia dei format della comunicazione, sia quelli inerenti la televisione che quelli inerenti la Rete e la radio, consegnando la carta stampata a elemento ormai secondario nella produzione di opinione pubblica. E se l’informazione è stato il terreno privilegiato della prassi teorica dei movimenti sociali, rimane invece limitato ai visual studies e ai media theorists una messa a critica del ruolo svolto dalla fiction nella rappresentazione della realtà e nella costruzione di un ordine del discorso conseguente ai rapporti sociali di produzione capitalistici.

Non si tratta però di ripercorrere sentieri giù battuti – spesso rivelatisi vicoli ciechi – tra struttura e sovrastruttura, tra coscienza e falsa coscienza. I media svolgono la funzione di rispecchiamento della realtà, ma anche di produzione di realtà. Le fiction sono esemplari di questa duplice funzione di rappresentazione e manipolazione. Attingono a stili di vita, attitudini al consumo, a concezioni delle relazioni sociali e sentimentali che non coincidono o sono alteri ai canoni dominanti. La loro messa in scena le legittima, ma allo stesso tempo diventano il campo dentro il quale attivare strategie di normalizzazione che hanno nelle regole dettate dai format scelti uno strumento di efficace governance. Sono cioè ricondotte a un ordine del discorso flessibile e tuttavia invalicabile nel suo divenire.

Nel suo fondamentale saggio sul ruolo ricombinante della Rete, significativamente intitolato Cultura convergente (Apogeo), il media theorist Henry Jenkins analizza come dietro la parola d’ordine della interattività sia all’opera una complessa trama di relazioni tra gruppi di fan e produzione di fiction dove i primi svolgono una vera e propria operazione di lobbying al fine di modificare sceneggiature e di rompere la gabbia del conformismo statunitense, facendo irrompere stili di vita eterodossi come l’amore omosessuale, lesbico o gli stili di vita metropolitani degli adolescenti americani. E se per Jenkins questo è il sintomo del potere dei fan, emerge dalle sue analisi dei forum di discussione e delle risposte delle major dell’intrattenimento e hollywoodiane una rappresentazione di come nel flusso di contenuti convivano rottura dei codici dominanti e ripristino ex post dell’ordine del discorso dominante.

L’elemento conseguente di questo sistema integrato della comunicazione e dell’intrattenimento è la residualità dell’aspetto tecnologico. Sia ben chiaro la produzione di hardware e di software svolgono ancora un ruolo significativo, sia in termini di investimenti che di composizione organica del capitale. Ma nella produzione di opinione pubblica ciò che diventa rilevante è lo sviluppo di quella figura di “uomo mediatizzato” sulla quale hanno concentrato l’attenzione Toni Negri e Michael Hardt nel saggio Questo non è un manifesto (Feltrinelli) quando hanno stabilito la tassonomia dell’individuo proprietario e il ruolo svolto dai media nel garantire i rapporti di potere vigenti. L’”uomo mediatizzato” è quindi da considerare più che un prodotto finito, l’espressione dei limiti del potere pastorale delle imprese e dagli stati nazionali nel produrre l’”uomo nuovo” del capitalismo contemporaneo. Più che espressione di prototipo di una soggettività normalizzata, l’”uomo mediatizzato” è da considerare il prototipo di una egemonia culturale sempre in divenire. E sempre a rischio di dissolversi dentro le cloud di dati che scaturiscono dalla infosfera. “Vanno e vengono”, scriveva Fabrizio De Andrè: in questo caso, le nuvole di dati esprimono la centralità della comunicazione sociale nella produzione di contenuti, dove l’egemonia del dispositivo neoliberale si manifesta a posteriori, come un processo politico di instradamento dentro percorsi definiti del flusso informativo.

La centralità della produzione dei contenuti rinvia dunque alla tensione conflittuale tra opinione pubblica e movimenti sociali. Tra costruzione del consenso e pratiche politiche. Tra società civile e potere politico. Nell’ormai classico saggio Storia e critica dell’opinione pubblica (Laterza) Jurgen Habermas sottolineava l’originario intreccio tra i primi giornali e capitalismo mercantile, visto che la carta stampata forniva informazioni sui traffici, l’andamento dei prezzi, insomma le informazioni sugli scambi commerciali, relegando ai margini quel ruolo di controllo sull’operato del sovrano che l’opinione pubblica doveva esercitare una volta che i legami medievali erano venuti meno, ponendo al centro della sfera pubblica una borghesia refrattaria al potere assoluto del monarca. Habermas traccia una storia lineare del rapporto tra media, opinione pubblica e il Politico, omettendo o ridimensionando il ruolo politico della carta stampata durante la Rivoluzione francese o le rivoluzioni europee del 1848.

Le tesi del filosofo tedesco non vanno tuttavia criticate solo per le omissioni che manifestano, ma perché assegnano sempre ai media un ruolo ancillare del sistema politico, mentre l’opinione pubblica ha solo un ruolo di controllo dell’operato del sovrano. Fattore, questo, che entra in contraddizione con la parte meno indagata di Storia e critica dell’opinione pubblica, quella cioè relativa agli anni successivi la fine della seconda guerra mondiale. La platea, originariamente occupata dai letterati, il sovrano e un pubblico generico come è sempre quello dell’opinione pubblica si riempie di altri protagonisti. I giornalisti, ma anche i funzionari delle organizzazioni degli interessi – i sindacati per la classe operaia, i dirigenti delle associazioni imprenditoriali per il capitale, i politici di professione per lo Stato – e un arricchimento della produzione di contenuti con la diffusione della radio e della televisione. In questa proliferazione di soggetti sociali e di tecnologie, l’opinione pubblica diventa l’ambito prepolitico dove produrre un senso comune che non rompa il quadro di compatibilità necessario alla riproduzione della società e dei rapporti sociali di potere operanti in essa. E se Habermas il vincolo è la legittimazione e riformulazione di un patriottismo costituzionale che salvaguardia le società moderna da tentazioni autoritarie, per gli opinion makers questo significa che il loro compito è quello di essere i guardiani dell’ordine costituito. A loro il compito di decidere cosa può accedere nel campo della discussione pubblica. Sono cioè i gate-keeper che regolano la definizione dell’agenda che scandisce il ritmo della sfera pubblica. La loro autorità è data dalla conoscenza dei mezzi tecnologici e dei format che danno forma alla comunicazione.

Non è questa la sede per una critica puntuale dell’agire comunicativo teorizzato dal filosofo tedesco. Né per evidenziare i suoi salti mortali tesi a conciliare la crisi di legittimazione del capitalismo con l’irruenza e riluttanza del sociale a quel patriottismo costituzionale che preserva la democrazia rappresentativa da derive populiste. Quello che non poteva essere messo nel conto da Jurgen Habermas è l’irrilevanza politica dell’opinione pubblica, mentre i media sono diventati un’articolazione di quel potere che dovevano controllare. L’esercizio della critica va di conseguenza delegato agli intellettuali, legittimati dalla loro distanza e autonomia dal potere politico e economico. A loro il compito di illuminare nuovamente la caverna e dissolvere il potere performativo delle ombre dei conflitti sociali e di classe proiettati sulla scena pubblica. Non più organica a una classe, la figura dell’intellettuale è nuovamente ricondotta, dentro e dopo la crisi irreversibile della forma-partito in quanto intellettuale collettivo, alla sua disciplina e specializzazione formativa; e in base alla sua internità alla produzione di sapere può quindi svolgere un ruolo critico e favorire quella politicizzazione del reale che l’esistenza dell’opinione pubblica ostacola. Una prospettiva che assume la specializzazione del lavoro intellettuale come leva per scardinare il senso comune dominante, ma che ignora l’internità all’industria culturale e alle istituzioni del sapere dell’intellettuale specifico, fattore questo che pregiudica proprio quella politicizzazione delle relazioni sociali che i media impediscono. E’ questa l’amara eredità teorica di un intellettuale appassionato e militante come Edward Said, laddove analizza l’eclissi della figura gramsciana dell’intellettuale organico e le difficoltà di un’autonomia degli intellettuali dal potere economico e politico. La costruzione del consenso, e dunque la possibilità di scardinare il senso comune, è tuttavia prerogativa di ogni pratica politica che si rispetti (Dire la verità. Intellettuali e potere, Feltrinelli). Ed è fattore cogente se è una pratica politica espressa da un movimento sociale.

E’ nota la diffidenza, anzi l’ostilità dei movimenti sociali verso i media, considerati a ragione strumenti di manipolazione delle coscienze. Diffidenze e ostilità da superare a partire da un principio di realtà che è impossibile ignorare: il ruolo rilevante e pervasivo delle tecnologie della comunicazione conduce la critica ai media come strumenti di dominio a incorrere in veri e propri vicoli ciechi. Più che consegnarsi a un “primivitismo” fuori luogo e del tutto subalterno a quella “cattura” dell’intelligenza collettiva che i media operano, come le tesi del capitalismo “estrattivo” hanno avuto la capacità di mettere a fuoco, va registrato il fatto che si è consumata una discontinuità nello sviluppo della tecnologia, perché il computer consente una produzione di informazione e di contenuti senza un grande capitale. Si può chiamare “autoproduzione di massa” o in altra maniera, ma è un dato di fatto che il computer e la Rete consentono la traducibilità operativa di quell’indicazione politica che all’alba del nuovo millennio recitava di non odiare i media, bensì di diventare un media. Dunque produzione in proprio di contenuti, sia nella forma testuale che visuale, avendo a disposizione un potente canale di distribuzione (la Rete).

Non si tratta però di produrre un’opinione pubblica più radicale, bensì di svelare, eccedere la spoliticizzazione del reale che l’opinione pubblica produce. Non si tratta quindi di tenere separati la il consenso dal conflitto, come se il secondo negasse la possibilità del primo termine. Ma di tenerli insieme, come varianti di un unico movimento. Nei contributi apparsi sul sito di Euronomade – Exploit di Pisa e Social Media Lab di Napoli – si inviata ad occupare le reti sociali e di immaginare le “maschere” che hanno la capacità di tradurre le istanze dei movimenti sociali. Inviti da accogliere, sapendo che le maschere da indossare abbiano la capacità di svelare quel che gli opinon makers spacciano come unica realtà.