Riprendiamo qui l’intervista a Étienne Balibar realizzata da Francesco Brancaccio e Francesco Pavin pubblicata su Globalproject il 14 aprile 2023.

Intervista a ÉTIENNE BALIBAR di FRANCESCO BRANCACCIO e FRANCESCO PAVIN

Pubblichiamo un’intervista con il filosofo Etienne Balibar che i curatori hanno realizzato nella giornata di venerdì 7 aprile a Parigi, il giorno successivo all’undicesima giornata di sciopero e di manifestazione di cui abbiamo dato conto su Globalproject.

Abbiamo incontrato Balibar una prima volta nella giornata di mercoledì 5 aprile presso la facoltà di Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Balibar era stato invitato in un primo momento da Bertrand Ogilvie – che in questo ateneo è docente di Filosofia politica e psicanalisi – a tenere un seminario sul rapporto tra Pascal e Max Weber, e in particolare sulle tematiche dell’impegno e della legittimità. L’irrompere del movimento nelle università parigine e francesi, e in particolare nell’Università di Paris 8, vero e proprio laboratorio politico in questa fase dello sciopero che vede come protagonisti gli studenti e più in generale «la jeunesse», ha cambiato i piani previsti.

L’organizzatore del seminario, e lo stesso Balibar, hanno allora proposto di trasformare il seminario in un «atelier di grève»: la discussione, durate più di tre ore, si è trasformata in una sorta di assemblea nella quale sono stati affrontati, a partire dalla lettura di un testo che Balibar ha pubblicato sul giornale L’Humanité, aspetti teorici e congiunturali, tattici e strategici, legati allo sviluppo del movimento in corso. In quest’articolo, che abbiamo tradotto per il lettore italiano su proposta e gentile concessione dello stesso autore, Balibar introduce nel ristretto spazio di un articolo destinato a un quotidiano una serie di concetti fondamentali per decifrare e provare a qualificare il movimento attuale, ma più in generale la potente sequenza di lotte che attraversa la Francia, almeno dal 2016 in poi. Tra i concetti c’è quello del ritorno, nelle condizioni mutate dell’oggi, della lotta di classe, nella forma di un’insurrezione democratica e del suo inscindibile rapporto con la dimensione costruttiva e inventiva di istituzioni.

L’atelier di Paris 8 è stata dunque occasione per discutere del suo articolo a partire da coloro che all’università si stanno mobilitando. Ne sono emersi punti di accordo e di disaccordo sul modo di intendere e declinare la tematica dell’insurrezione democratica e della nuova capacità istituente delle lotte, discussione che è ruotata attorno alle tematiche del municipalismo, della crisi di regime politico della V Repubblica, del referendum d’iniziativa cittadina (RIC), proposte emerse al tempo dei gilets jaunes, aggiungendo a queste anche la proposta, avanzata dallo stesso Balibar, di inscrivere nella costituzione francese delle forme di limitazione della violenza poliziesca (come l’uso di flashball e granate). Allo stesso tempo, il dibattito è stato vivo e acceso tra i partecipanti rispetto alle posizioni del filosofo francese nei confronti del ruolo dell’inter-sindacale nonché dei partiti di opposizione in questa fase.

Al seguito di questa discussione, i due curatori della presente intervista hanno voluto tornare con più calma su queste tematiche, proponendo a Balibar un’intervista. È stata una preziosa occasione per soffermarci con più calma, al seguito della manifestazione del 6 aprile, su alcuni nodi cruciali come il ruolo dello Stato e del governo francese, l’ecologia, la dimensione transnazionale delle lotte nonché l’importanza della tematica delle pensioni nel pensare un nuovo modello di società.

L’intervista si è svolta in francese. Sono i curatori dell’intervista che hanno dunque trascritto, riorganizzato e tradotto la conversazione in italiano.

Francesco Pavin: Abbiamo ascoltato la tua presentazione nell’atelier di sciopero che si è svolto all’Università di Paris 8 Saint-Denis-Vincennes nel pomeriggio di mercoledì. Ho trovato molto interessante questo concetto di «insurrezione democratica» che proponi. Tu ne hai parlato aggiungendo, altro aspetto importante, che l’insurrezione non è qualcosa che arriverà o che sta per arrivare, ma qualcosa che è già qui e ora. Ti andrebbe di tornare su questo punto?

Te lo chiedo anche alla luce della manifestazione di ieri. È la prima volta che vedo di persona una manifestazione di questa nuova fase di lotta in Francia, e ho riscontrato in un certo senso ciò che chiamerei una «maionese», una diversità, un insieme di diversità che abitano la stessa casa. C’è chi si scontra con la polizia, un’altra parte che ha una visione e un agire sindacale, ci sono poi blocchi del mattino, così come le persone che restano di fronte alla polizia pacificamente durante il corteo o dopo il corteo, fino a tarda sera. Forse anche questi aspetti ci parlano di una dimensione insurrezionale e democratica.

Etienne Balibar: Si, l’insurrezione non è qualche cosa che sta per arrivare, ha luogo in questo momento. Ho impiegato questo termine in maniera intenzionale perché non trovo che ce ne siano di migliori, ma ovviamente bisogna discutere del senso che gli diamo. Si ricollega, tra l’altro, a delle cose che ho scritto da molto tempo e che continuo a sostenere. Non rigetto il termine di democrazia, al contrario penso che la radice permanente, la fonte permanente della vita democratica sia proprio il suo elemento insurrezionale, cioè il rifiuto dell’ordine esistente, dominante, disegualitario. Per molto tempo ho lavorato con un’antitesi a coppia, insurrezione-istituzione, che assomiglia un po’ alla coppia potere costituente-potere costituito di Toni (Negri ndr.). Ho partecipato alla traduzione del libro di Toni, Il Potere costituente in francese, con François Matheron che è morto purtroppo due anni fa e che era un caro amico mio e di Toni. Sono dunque molto vicino a questa problematica, anche se ci sono delle sfumature.

E poi c’è sicuramente una tradizione nell’uso di questo termine che viene nello stesso tempo dalla rivoluzione francese e anche dal contatto che ho avuto con gli americani del Nord e del Sud, la grande avenue di Città del Messico che si chiama Insurgentes, e la rivoluzione americana ha molto utilizzato la categoria di The Insurgents, gli insorti. Ed è anche una parola della Comune di Parigi. Mi sembra dunque importante utilizzare questo termine perché conserva l’idea di una rottura con il potere, e di conseguenza con i dominanti.

F.P. Sono d’accordo con questa lettura, perché c’è al suo interno la possibilità di immaginare e costruire delle nuove istituzioni a partire dalla parte più prossima alle persone, al territorio. Si parlava per esempio l’altro giorno di municipalismo.

E.B. Si, certo, ma non voglio neanche farmi imprigionare in questa discussione. C’era qualcuno che durante la discussione ha fatto un intervento molto interessante, evocando il Rojava e introducendo il tema del municipalismo nel senso di Murray Bookchin e di altri. Anche questa è una prospettiva che trovo molto interessante, ma non voglio far credere – forse troverete che le mie posizioni sono un po’ confuse – che immagino una sorta di ricostruzione anarchicizzante del sistema politico nel quale tutto è interamente fondato sulle comuni locali.

Credo che sia molto importante rifondare la pratica democratica nel contatto con le lotte e con degli elementi di autogestione molto forti a livello locale. Ma subito dopo nella discussione abbiamo cominciato a parlare dello Stato, dei servizi pubblici. Se riflettiamo su questi elementi, non credo assolutamente che in un contesto come quello dello Stato in Francia, e più in generale in Europa, si possa abolire lo Stato e mettere al suo posto una federazione di comuni municipali.

La Francia è un paese, come molti dicono, giacobino o bonapartista – a volte si fa una grande confusione tra questi due aspetti – e poi ci sono delle radici ancora più antiche che ne fanno un paese nel quale il centralismo statale è assolutamente mostruoso, e potente. Ed è un’ideologia condivisa dalla destra e dalla sinistra. Tutta la società è organizzata attorno del potere centrale. Occorre perciò fare uno sforzo molto importante per arrivare a decostruire, come diceva uno dei miei maestri, Jaques Derrida, questa rappresentazione totalmente verticale o verticalista del politico.

Francesco Brancaccio: Riflettendo ancora sul rapporto tra l’insurrezione democratica e le istituzioni, condividiamo certamente questa prospettiva dell’insurrezione come elemento fondante e dinamico della democrazia. Ma se parliamo delle istituzioni statali, questa prospettiva implica evidentemente che le istituzioni siano capaci di riformarsi sulla base del momento insurrezionale. Ora il problema è che le istituzioni – almeno, le istituzioni statali – oggi non rispondono dinamicamente alla spinta insurrezionale, riformandosi per esempio. Al contrario la situazione politica, nel caso di Macron e del suo governo, è completamente chiusa, direi bloccata.

E.B. Evidentemente, sono d’accordo. Non mi faccio nessuna illusione sulle capacità – e se volete parleremo di Macron anche – di democratizzazione endogena del sistema dello Stato nella sua forma attuale e a partire dalle sue proprie istituzioni. Tutta la questione è di sapere se abbiamo un concetto – e anche questo elemento è apparso nella discussione a Paris 8 – puramente statale di ciò che chiamiamo istituzione, oppure se tentiamo di avere un concetto più largo di istituzioni. C’è una tradizione anche nel pensiero di sinistra – e qui sono molto lontano da ciò che ho appreso dal mio maestro Althusser, sono evoluto in tal senso – c’è una tradizione di pensiero critico, nel senso largo del termine e per certi aspetti rivoluzionaria, che utilizza la categoria di istituzione in un senso molto più largo, più attivo, più rivoluzionario che il significato giuridico e statale del termine. Cornelius Castoriadis ha parlato per esempio de L’Institution imaginaire de la société, Miguel Abensour ha impiegato l’idea di una capacità istituente dei movimenti popolari, ecc. Sono modi di dire che i movimenti che rimettono in questione la verticalità dello Stato o il monopolio delle classi dominanti sul governo della società non sono solo dei movimenti che distruggono, ma che inventano, che organizzano, che propongono dei modi di organizzazione della società.

F.P.: Quale differenza c’è secondo te tra questo movimento e quelli precedenti (Loi Travail, Gilets Jaunes, ecc.), rispetto al dato insurrezionale?

E.B. A mio avviso anche gli altri movimenti possono essere qualificati come dei movimenti insurrezionali.

FB: C’è dunque per te una continuità tra questi diversi movimenti o momenti di una stessa tendenza insurrezionale?

E.B. Si, certo.

F.P: Possiamo spingerci fino a parlare di un’insurrezione che starebbe assumendo un carattere permanente?

E.B. Voglio rimanere con i piedi per terra e essere realista. Non bisogna perdere di vista che in una certa maniera da diversi anni – difficile fissare un punto di partenza preciso – i movimenti sociali ai quali assistiamo in Francia hanno tutti all’inizio un carattere difensivo. Si tratta di movimenti che reagiscono con più o meno forza, con passione sarei tentato di dire, con speranza politica al lavoro di demolizione del potere neoliberale in Francia. Tutto ciò è pieno di paradossi, quando ci si chiede cosa Macron si immagina in questo momento, cosa ha nella sua testa, in un modo semplice si può dire che vuole essere la Margaret Thatcher francese. Macron pensa questo. Anche se non sono straordinariamente ottimista sul rapporto di forza, credo che le condizioni che hanno permesso a Margaret Thatcher di riportare una vittoria quasi totale sul movimento operaio inglese, in particolare sul sindacalismo e più generalmente sulla società, sulle classi popolari, non siano le stesse qui in Francia.

C’è una questione che si pone in ogni caso, ed è la seguente: perché il capitale finanziario ha bisogno di una Margaret Thatcher in Francia nel 2023. Perché quarant’anni di ritardo del capitalismo francese rispetto ad altri paesi similari nello smantellamento dello Stato sociale che è stato creato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale? È una lunga storia che si potrebbe fare.

Ci sono diverse ragioni, ma ciò che è sicuro è che tutti questi movimenti, gli uni dopo gli altri, hanno innanzitutto un carattere difensivo. In tutto questo ci sono anche degli elementi di disperazione, un aspetto che mi colpisce molto. L’altro ieri (mercoledì 5 Aprile, ndr), nel dibattito di Paris 8, in un intervento di una giovane compagna emergeva una vera disperazione di una categoria di studenti che non mangiano più; in un sistema universitario che è progressivamente disintegrato i giovani hanno l’impressione che il loro avvenire è buio.

C’è poi stato questo compagno che parlava in nome delle banlieues. Potremmo dirci che è bene che ci sia qualcuno che viene a dirci che non bisogna dimenticare gli immigrati, che non bisogna dimenticare les banlieues, ma nel fatto che lui prenda la parola con questa veemenza io ci leggo altra cosa, che la vita è insostenibile nelle banlieues. Poi quando si dice che il movimento dimentica queste cose è vero e falso nello stesso tempo perché ciò che è interessante in ciò che accade in questo momento è che se prendiamo lo sciopero dei netturbini o anche le manifestazioni non c’è un clivage razziale insormontabile che separa gli immigrati dai lavoratori “francesi”.

Ma il problema esiste come tale e se tentiamo di riflettere sull’avvenire o sulle possibilità di un movimento insurrezionale o di un’insurrezione pacifica in un paese come la Francia, ci ritroviamo molto rapidamente a chiederci a come superare i clivages tra la classe operaia nel senso tradizionale del termine, da un lato, e dall’altro i giovani disoccupati delle banlieues che sono massivamente discendenti di immigrati dalle antiche colonie francesi. Non c’è il fossato che alcuni teorici radicali della lutte des races descrivono, ma un problema, una contraddizione. È pensando a questo tipo di problemi che nel breve testo pubblicato su L’Humanité – avevo solo 3mila segni a mia disposizione! – ho impiegato la famosa formula del Presidente Mao delle «contraddizioni in seno al popolo». Ci sono tante cose del presidente Mao che non amo, ma credo che questa formula sia molto importante.

F.B. Ma è proprio l’elemento insurrezionale che permette di non restringere lo sguardo dei movimenti al loro carattere difensivo.

E.B. Trovo importante che sia a Nuit Débout, sia nel movimento dei gilets jaunes o negli scioperi attuali contro l’allungamento dell’età pensionistica, non ci sia solo della disperazione e che queste non siano solo delle lotte difensive. Questi movimenti apportano anche una dimensione costruttiva, un elemento di speranza e di immaginazione dell’avvenire. Non si tratta semplicemente di difendere delle conquiste, per quanto la difesa di queste conquiste sia fondamentale. È sempre più presente la doppia idea che la società può essere organizzata altrimenti e che d’altra parte le persone dal basso (les gens d’en bas), come direbbe la nostra tradizione politica comune, hanno una vera capacità di far funzionare la società altrimenti.

Qui evidentemente ci sono delle esperienze recenti che hanno dovuto giocare un ruolo importante per nutrire questa idea. Non si tratta di spontaneismo. Non credo che l’idea di chi scende in piazza sia «noi siamo il popolo, basta prendere le cose in mano» contro questa casta di oligarchi e tecnocrati. Non credo che le persone credano – questo è un po’ il mito della Comune di Parigi – che basti fare assemblee del popolo per governare un paese. Sono perfettamente consapevoli che ci vogliono non solo dei funzionari, ma anche delle organizzazioni e delle strutture. Ma coloro che ci governano hanno fatto in questi ultimi tempi la dimostrazione che c’è una specie di impostura nella pretesa delle classi dominanti a essere le sole capaci di governare.

Il Covid è stata un’esperienza molto interessante da questo punto di vista. Che si tratti degli ospedali, delle scuole o dei licei, tutto sarebbe crollato, niente avrebbe potuto funzionare se il collettivo del personale ospedaliero, o quello degli insegnanti non avesse compensato le contraddizioni e il disordine provocato dalle istruzioni che venivano dall’amministrazione centrale.

Le persone hanno dunque fatto esperienza di una capacità collettiva di organizzazione e di governo, e sanno che questo potere tecnocratico neoliberale che pretende di governare tutto, di fatto provoca il disordine dappertutto. Certo, possiamo porci la questione, e dobbiamo porcela, se non ci sia una strategia perversa – e così torniamo al punto di partenza – e del tutto deliberata di disorganizzare i grandi servizi pubblici in modo da poter favorirne la privatizzazione, per introdurre cioè dei sistemi di servizi pubblici totalmente privati e organizzati su una base di classe, e dunque di un sistema con da un lato i ricchi o gli ultra-ricchi con delle scuole private, degli ospedali privati, delle cliniche private, delle pensioni per capitalizzazione, ecc. e dall’altro, la gente comune con dei servizi degradati. Nonostante degli elementi che provengono dalla tradizione della République sociale abbiano relativamente ritardato questo processo, già oggi le cose vanno male anche in Francia, basta fare l’esperienza di un appuntamento in ospedale per constatare che c’è una carenza di personale. Può darsi dunque che ci sia una strategia perversa da parte del potere, nei fatti vediamo che mentre affermando di voler salvare i servizi pubblici, demoliscono tutto.

Per concludere su questo punto, non dico che il movimento sociale al quale assistiamo, arrivando dopo altri movimenti, riuscirà più che quelli precedenti a invertire il corso di questa storia, di questa politica. Sono tuttavia molto impressionato dal fatto che ogni volta che l’occasione si presenta, ogni volta che ci si trova a difendere qualcosa di essenziale, questa doppia dimensione costruttiva e di speranza risorge.

E poi c’è qualcosa di ulteriore che invita alla riflessione: i gilets jaunes per esempio, sono stati così popolari perché molte persone in Francia hanno pensato che questa gente parlasse per tutti noi e si battesse per noi. Non è un movimento che ha implicato una maggioranza di cittadini francesi, Nuit Débout neanche, e per differenti ragioni. Il movimento attuale non va idealizzato, non tutti partecipano al movimento alla stessa maniera, ma penso che i sondaggi sono reali a questo proposito quando mostrano che una larga maggioranza dei francesi sostengono il movimento.

E ci sono poi altri indizi: se una enorme maggioranza di lavoratori, precari e non, non fosse strangolata per l’aumento del costo della vita, e dai salari sempre più bassi, noi avremmo quattro o cinque volte più di persone negli scioperi e nelle manifestazioni. Ho letto il testo di Frédéric Lordon (qui la traduzione italiana, ndr), che afferma che il potere tiene ormai solo grazie al filo che lo lega alla polizia e a Darmanin: non trovo quest’analisi appropriata, il potere ha ogni tipo di risorsa, compresa una Francia di destra o di estrema destra con la quale può allearsi. Ma è vero ed è stupefacente constatare che il potere si trova in uno stato di isolamento e di impotenza politica.

FB: Non si tratta di un movimento esclusivamente difensivo, c’è senz’altro un gioco un elemento di immaginazione e di creazione istituzionale. Ora però siamo ora entrati in una fase dello sviluppo movimento nel quale si pone all’ordine del giorno la possibilità di una vittoria o di una sconfitta, almeno per ciò che riguarda la possibilità di un ritiro del testo di legge sulle pensioni. Quali sono gli scenari che tu di prefiguri nell’immediato, considerando c’è il Conseil Constitutionnel per esempio che è una scadenza istituzionale importante, che si pronuncerà venerdì 14 aprile?

E.B. Non saprei. In primo luogo dobbiamo chiederci cosa intendiamo per «vincere». Qui degli elementi istituzionali nel senso più tradizionale del termine giocano un ruolo importante. Ci sono molti paradossi in questa vicenda. La dimostrazione è data dal fatto che la procedura che è stata utilizzata dal governo per tentare di superare il blocco nel quale si sono trovati a causa delle loro stesse azioni e nell’incapacità di far passare la legge attraverso dei voti ordinari, sia all’estremo limite della legalità. Il Conseil Constitutionnel francese, come nessun’altra Corte suprema al mondo, è un organismo apolitico. Il Conseil Constitutionnel francese è senza dubbio estremamente sensibile a ogni sorta di pressione politica, ma non saprei in che senso si esercitano queste tensioni politiche.

Se il Conseil Constitutionnel censura la legge nella sua totalità, ciò che sul piano formale è una possibilità, evidentemente per certi aspetti sarà per il governo una sconfitta, se il suo obiettivo è quello di far passare questa legge e di voltare pagina. Ma potrebbe essere anche una via d’uscita per il governo. Diciamo le cose altrimenti: se il Conseil Constitutionnel censurasse la legge tra pochi giorni, non sarebbe una vittoria netta per il movimento popolare, insurrezionale, come l’ho definito, perché quest’ultimo non avrà obbligato il governo a fare un passo indietro. Può darsi che la potenza o la forza simbolica e materiale del movimento avrà giocato sulla decisione del Conseil Constitutionnel, anche se il Conseil non può non dirlo perché la sua decisione può fondarsi solo su argomenti giuridici. Ma non è la stessa cosa che se il governo fosse stato obbligato a ritirare la legge o anche solamente a sospenderne l’esecuzione come lo chiedono i sindacati e anche i manifestanti.

Se le cose andranno in questa direzione il seguito è molto difficile da prevedere. Voi potrete dirmi: ma se in tutto il paese il movimento continua a svilupparsi su altre basi e con altri obiettivi. Questo non lo so, e poi la censura del Conseil Constitutionnel non è per niente scontata. Ieri, dopo la manifestazione, i sindacati hanno evidentemente dichiarato che sarà una corsa di lunga durata, che sono decisi a tenere tutto il tempo che sarà necessario, ed è del tutto normale che facciano questo genere di discorsi, ma non faccio pronostici in tal senso.

F.P. Se guardiamo la Francia con uno sguardo europeo. In questo momento la Francia ha una dimensione di lotta istituenti che gli altri paesi non hanno. Come te lo spieghi?

E.B. Si, è impressionante, anche se devo far attenzione a non cadere nel narcisismo.

F.P. Credo che sia importante porre questa domanda, anche perché tu hai parlato di speranza. E siamo d’accordo, abbiamo bisogno anche di speranza. Secondo te questo «modello francese» delle lotte sarà in grado di mettere in movimento anche gli altri paesi europei. Penso alla Germania o all’Italia per esempio.

E.B. Mio caro amico, non lo so. Perché ho vissuto per l’appunto la speranza, seguita poi dalla disillusione, che si crei in Europa qualcosa come uno spazio politico comune, nel quale non soltanto le idee, i progetti di organizzazione possano circolare, ma anche i movimenti sociali e politici venuti dal basso possano incoraggiarsi e rafforzarsi reciprocamente.

Non ho però mai pensato che le frontiere sarebbero sparite, sono ben cosciente del fatto che le tradizioni nazionali sono forti, che il potere è organizzato nazionalmente, e che le lotte operaie e più generalmente popolari lo sono anche. Tuttavia ho creduto non solo nell’internazionalismo, ma anche nell’internazionalizzazione delle dinamiche politiche, e non penso di essere stato il solo. E questa idea alimentava in me e in altri la speranza e l’obiettivo di mettere in moto un movimento costituente – ho impiegato questa espressione all’epoca della crisi greca in un testo scritto assieme a Sandro Mezzadra e a Frider Otto Wolf – e non è per caso, un francese un tedesco un italiano. Sandro aveva utilizzato questa espressione, un «momento costituente per l’Europa» e su queste basi abbiamo scritto insieme. Ci riferivamo cioè à un’alternativa politica pensabile sulla scala dell’Europa stessa, ed era tanto più importante ai nostri occhi perché rifiutavamo tutti il nazionalismo, il sovranismo che è così influente in una parte delle sinistre all’interno di ciascun paese.

Periodicamente abbiamo nutrito la speranza che delle cause comuni all’insieme dei popoli europei potessero servire da cemento per la cristallizzazione, per il passaggio di scala dello spazio delle lotte sociali e politiche, tanto più necessario dal momento che si tratta di una risorsa fondamentale utilizzata dal capitalismo attuale per organizzare i poteri di decisione reale al contempo a livello nazionale e che sovranazionale. Sul piano transnazionale non ci sono più forme di contestazione, almeno in apparenza, eccezion fatta per il nazionalismo.

Per noi le cause in questioni erano diverse. Abbiamo pensato che fosse il sostegno alle esperienze di sinistra o di estrema sinistra, come Syriza in Grecia o Podemos in Spagna, la resistenza alla finanziarizzazione estrema. Abbiamo anche pensato che fosse la difesa dei diritti dei migranti e dei rifugiati. Ma purtroppo dobbiamo constatare che ci sono esempi recenti di movimenti insorgenti che attraversano le frontiere.

F.P. Il movimento contro la crisi climatica, «fin du monde fin du mois», può essere forse una risposta in tal senso per ripensare una nuova dimensione che superi le frontiere.

E.B. Siamo d’accordo, caro amico! È il più serio dei candidati a una transnazionalizzazione delle lotte, e forse abbiamo sbagliato a non parlarne fino ad ora. E qui tocchiamo un’altra contraddizione in seno al popolo. È molto interessante e può darsi decisivo che ci sia in questo momento in Francia, nello stesso tempo, anche se non sulla stessa scala, un movimento di protesta sociale e di difesa delle conquiste dello Stato sociale da un lato, e dall’altro un movimento sempre più visibile contro la distruzione dell’ambiente, e soprattutto contro la politica di capitalismo estrattivo e ultra-distruttore dell’ambiente. Questa è potenzialmente è una causa che attraversa le frontiere!

Attenzione, non c’è una fusione assolutamente spontanea dei due, ed è precisamente per questo, che come molti altri, dico che la discussione deve svilupparsi alla base, e naturalmente con dei mediatori, dei sindacalisti, degli intellettuali eventualmente, per fare in sorta che le persone si parlino e che la situazione non resti fissata con da un lato, e non voglio certo farne una caricatura, dei lavoratori che hanno interesse, o che credono di aver interesse affinché il produttivismo continui – perché è da questo che deriva il loro impiego, il loro livello salariale – e dall’altro dei giovani e anche dei meno giovani – e io ne faccio parte – che sono legati all’idea che se possiamo ancora salvare qualcosa dell’ambiente terrestre è a condizione di impegnarsi sulla via della decrescita. Questo è potenzialmente transnazionale.

F.P. Questo concetto della decrescita. Per molto tempo non abbiamo appartenuto a questa visione della decrescita. Io credo – ed è il dibattito che abbiamo all’interno della comunità politica alla quale appartengo – che dobbiamo assumere questo elemento come un punto cardinale di lotta.

E.B. Lo penso anch’io ma bisogna essere seri e spiegare che la decrescita non è la chiusura di tutte le fabbriche e il ritorno alla vita dei cacciatori-raccoglitori amazzonici. È una trasformazione della società industriale.

F.P. E dunque anche un rifiuto di questo modello capitalistico di società industriale che distrugge la vita.

E.B. Certo!

F.B. Forse possiamo dirla così: si tratta di riflettere e impegnarsi concretamente sulla questione strategica del cambiamento di modo di produzione.

E.B. Si, precisamente, si tratta di un cambiamento di modo di produzione, e mi riferisco qui alla definizione elementare dell’espressione di «modo di produzione».

F.B. E in questo cambiamento necessario di modo di produzione ci sono anche delle cose che devono invece «crescere», come per esempio i servizi pubblici, le attività di cura, la circolazione della conoscenza, l’istruzione, ecc.

E.B. Si, certo, ed è qui che entriamo nel cuore del problema perché bisogna studiare, la necessità di una pianificazione democratica. Una pianificazione che cioè implichi l’iniziativa di tutta la popolazione dal basso, e non il Gosplan che viene dall’alto, nella trasformazione dei modi di vita e dei servizi. Se tu dici che bisogna riorganizzare i servizi di cura e di assistenza medicale tu arrivi immediatamente al cuore del problema. Le persone hanno dei tumori, la vita umana è fatta di oscillazioni permanenti tra il normale e il patologico su diverse forme e per poter rendere tutto questo sopportabile ci vuole una certa quantità di mezzi tecnici, e dunque bisogna produrli, non si tratta di tornare ad essere dei contadini del Medio Evo.

F.B. E su questo possiamo provare a fare il legame tra questa tematica ecologica e la riforma delle pensioni. All’Università di Paris 8 tu hai sottolineato l’importanza del fatto che la mobilitazione è partita attorno al rifiuto della riforma delle pensioni, e che la questione delle pensioni non sia solo un «pretesto» per opporsi alle politiche di Macron più complessivamente, ma una questione fondamentale relativa a che tipo di società vogliamo costruire. È una questione decisiva perché è in gioco il rapporto tra il tempo di lavoro e il tempo di vita, e il cambiamento di modo di produzione implica anche questo, di ripensare questo rapporto in una prospettiva ecologica. Abbandonare la corsa cieca del produttivismo significa probabilmente interrogarsi su cosa dobbiamo produrre e come dobbiamo farlo, e riflettere sul fatto che ci sono una serie di attività della nostra vita che già qui e ora non rispondono alla logica mercantile e che vanno potenziate.

E.B. La tematica delle pensioni fa sorgere tutta una serie di questioni politiche molto interessanti. Un argomento che emerge costantemente nei discorsi della classe dirigente in questo dibattito è il seguente: «come possiamo difendere su scala europea un sistema di pensioni che è in décalage completo con ciò che si fa in tutti gli altri paesi europei? Dappertutto l’età pensionistica è di 65 o addirittura di 67, come in Germania o in Italia e voi in Francia andate in pensione a 62 anni, non fate proprio nulla! Non si possono certo a difendere dei tali privilegi!». Questo va di pari passo con il discorso di Macron che non fa che ripetere che i francesi non lavorano abbastanza, sono pigri.

Potremmo entrare nel merito per capire cosa c’è dietro l’astrazione di queste cifre, cioè fino a che età le persone lavorano realmente negli altri paesi europei, e in Francia anche, considerando che l’età limite dei 62 anni non significa certo che le persone finiscono tutte a 62 anni, talvolta sono in disoccupazione a questa età, oppure continuano a lavorare per più tempo perché il montante della loro pensione a 62 anni è ancora troppo basso. Potremmo dunque discutere di tutto questo.

E poi potremmo avere come punto di vista che in fondo più i lavoratori riescono a proteggersi dal sovra-sfruttamento meglio è per loro, e dunque piuttosto che rimproverare ai francesi di lavorare meno degli italiani e dei tedeschi, bisognerebbe auspicare che gli italiani e i tedeschi partano in pensione prima! E si potrebbero aggiungere altri tipi di considerazioni su questi aspetti, ma lasciamoli da parte.

Nel mio testo l’ho detto rapidamente: è sorprendente constatare a che punto il dibattito sulle pensioni verifichi il concetto marxista o marxiano, molto semplice ma fondamentale, del valore della forza-lavoro e del suo sfruttamento. A condizione evidentemente – e questo è nella stessa logica di Marx, credo – di uscire dal punto di vista micro-economico, cioè di credere che il valore della forza-lavoro si definisca soltanto sulla scala della giornata e dell’anno.

Si tratta invece di un concetto che concerne la vita intera del lavoratore. Se ci poniamo la questione di sapere a quale prezzo la forza-lavoro è comprata e venduta, venduta dai lavoratori e comprata dal capitale, bisogna evidentemente nel sistema attuale – e questo non valeva per l’epoca di Marx – includere in questo valore al contempo i salari che le persone guadagnano durante la loro vita e le pensioni che toccano in seguito. E dunque da questo punto di vista, l’offensiva attuale del capitale francese è di esercitare una pressione massimale su questa remunerazione totale. È la stessa logica che troviamo nel capitolo del Capitale dedicato alla giornata lavorativa, salvo che qui non ragioniamo a livello della giornata di lavoro, ma della vita intera.

Se ci poniamo la questione nei termini di una distribuzione del valore prodotto dalla società tutta intera, la questione mi sembra che cambi di senso. L’ineguaglianza della distribuzione non cessa di accrescersi nel sistema attuale, lo smantellamento delle conquiste tradizionali della sécurité sociale e del sistema delle pensioni fa parte dei mezzi di cui il capitale si serve per ridurre ancora ulteriormente il prezzo al quale esso acquista la vita dei lavoratori. Di conseguenza, la difesa di tutti gli aspetti di questa remunerazione, diretta e indiretta, è il cuore della lotta di classe!

A questo punto piuttosto che chiedersi se è giusto di andare in pensione a 62, 65 o 67 anni, la questione che bisogna porsi è di sapere se i lavoratori, compresi quelli dei servizi, cioè coloro che costituiscono l’immensa maggioranza della società, hanno sufficientemente per vivere degnamente e correttamente nel mondo di oggi. La risposta è la seguente: anche se naturalmente partiamo da molto in alto, perché i paesi del Nord hanno beneficiato dell’imposizione imperialista, e il movimento operaio ha imposto per un secolo e mezzo tanti compromessi al capitale, la tendenza generale è alla precarizzazione, alla proletarizzazione dei livelli di vita.

Ma c’è ancora un altro aspetto del sistema delle pensioni che occorre sottolineare ed è quello che avete evocato poco fa: non è solo questione di come i prodotti del lavoro sono distribuiti, considerando le grandi diseguaglianze che sussistono tre gli uomini e le donne, ma soprattutto di come la vita è divisa tra il lavoro e l’attività libera.

Il lavoro è una categoria che bisogna discutere, riflettere, criticare; c’è evidentemente una tradizione nel marxismo contemporaneo, penso a Postone e altri, che affermano che la nozione stessa di lavoro è una nozione capitalista. Certo. Anche se Marx ha scritto che l’obiettivo della società comunista è di ridurre al massimo il tempo di lavoro per liberare il più di tempo possibile per l’attività libera, in realtà – può darsi che io abbia torto – non penso che il lavoro sia puramente e semplicemente schiavitù. Penso invece che possiamo e dobbiamo pensare che c’è nel lavoro una condizione che sia organizzata altrimenti per realizzare la propria vitalità, la propria potenza d’agire.

È vero però che da un altro lato è fondamentale oggi sapere se gli individui e le società hanno del tempo libero per altre attività rispetto a quelle che si fanno al servizio di un datore di lavoro. In questo dibattito sulle pensioni viene data l’immagine caricaturale del pensionato come qualcuno che è seduto nel suo divano di fronte alla televisione – è l’immagine caricaturale del prolo francese, si fa cucinare da sua moglie e poi il giorno della pensione si mette sul divano con la sua sigaretta a guardare la televisione. Ma non è assolutamente questo che fanno i pensionati!

F.B Partecipano per esempio a delle attività associative, all’economia sociale e solidare, fanno delle attività molteplici che partecipano alla produzione di ricchezza nella società.

E.B. Evidentemente! E questo emerge se mettiamo l’accento sull’importanze del care, dei servizi e della solidarietà. Marx aveva delle buone ragioni per dire che il lavoro si socializza, ma il lavoro che si organizza nelle forme capitaliste crea pochissima solidarietà all’interno della società. Ed è per questo che è interessante constatare che le persone che non sono più obbligate ad andare ogni giorno nel loro ufficio, nella loro impresa sono coloro trasferiscono la loro vitalità, il loro conatus direbbe Spinoza, nel campo delle attività associative, e senza le quali la società non potrebbe vivere. Sono dunque delle persone straordinariamente utili! E non bisogna chiedersi come si valuta il valore mercantile delle loro attività, poiché non si tratta di attività mercantili. Non dico che sia il comunismo, non so ma sicuramente è il non-capitalismo senza il quale le società non potrebbe reggere.

FB. È forse ciò che possiamo chiamare il comune.

E.B. Certo, è una forma del comune, una delle forme del comune. L’immagine caricaturale del pensionato è quella dell’ultra-individualismo. Ci sono molte cose che vanno in questo senso, leggevo un articolo su Le Monde qualche giorno fa che diceva che il dibattito francese sulle pensioni non poteva far altro che stupire il lettore del Québec perché loro hanno il miglior sistema di pensioni al mondo. Questo sistema è interamente fondato sulle capitalizzazioni individuali, e trovano anche il modo di spiegare che i fondi pensione investono scegliendo, in un modo etico, degli investimenti «puliti» nel mondo intero, dall’Africa fino alla Cina, e questo significa che il loro sistema sarebbe un sistema internazionalista e non nazionalista! Ciascuno lavora per sé, ciascuno contribuisce per sé, e alla fine della storia ciascuno vive da solo e muore da solo! Non dico che la questione delle pensioni sia tutto, e poi io ho la tendenza a ciò che Hegel, e Marx dopo di lui, chiamavano l’empirismo speculativo, cioè se accade qualcosa che tu prendi come una posta in gioco teorica fondamentale. Ma di certo non è una battaglia conservatrice.

F.B Non è affatto qualcosa di conservatore, e se la «jeunesse», i protagonisti del movimento e dei «débordements» dopo il 49.3, ha preso così sul serio e a cuore la questione delle pensioni è perché vede in questa battaglia qualcosa che rinvia immediatamente alla questione della vita della società, e da lì a quella della vita del pianeta dell’ecologia. C’era un cartello che circolava molto divertente in questo senso, «voglio andare in pensione prima della fine del mondo».

E.B. Si, sono molto divertenti! Bisogna forse trovare nelle loro parole d’ordine e nel loro vissuto il modo di articolare in maniera organica la questione della precarietà e quella della pensione. Per alcuni aspetti la pensione è l’antitesi della precarietà. Può sembrare paradossale, ma non lo è che dei giovani che come primo problema hanno quello di capire in quali condizioni troveranno lavoro non cercano la sicurezza, come se fossero dei piccolo borghesi.

Il loro obiettivo non è solo di avere un salario alla fine del mese, anche se è importante. Amano fare altre cose nella loro vita e non solo andare in ufficio. E il tele-lavoro non risolve nulla da questo punto di vista. Vogliono fare nella loro vita altre cose, militare per l’ecologia o inventare delle attività artistiche e culturali nuove, ma il loro problema immediato è la precarietà. Da un lato gli si impedisce di fare dei progetti personali, e dall’altro gli si demoliscono le forme di impiego che si erano costruite praticamente durante un secolo.

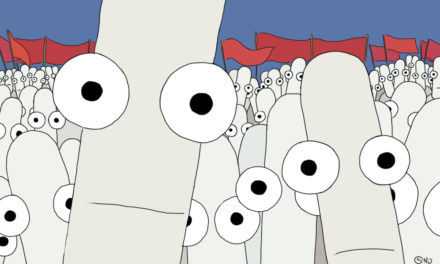

Immagine di copertina: Wikimedia