di SANDRO CHIGNOLA.

Testo della conferenza che l’autore terrà a Porto Alegre, PUCRS – Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 25-26 settembre 2016

Non è per tornare all’inizio di tutto, come per incontrare un’ultima radice, che vale la pena ripartire da Foucault. In fondo, non è di derivazioni, disseminazioni o di fraintendimenti, che intendo discutere qui. Ciò che mi interessa in apertura, piuttosto, è di rinvenire il punto di raccordo e di snodo – nemmeno Foucault è propriamente l’inventore, né, pertanto, il «sovrano proprietario» dei concetti di biopotere e di biopolitica, che recupera a sua volta da dibattiti che si svolgono a Parigi tra gli anni ’60 e ’70 e che egli conosce bene1 – di un sistema di rimandi che, se riportato al suo asse di raccordo, può essere forse «tracciato» (*tractiare, der. di tractus, part. pass. di trahĕre «trarre»: contemporaneamente la traccia lasciata come impronta sul terreno, per esempio dal movimento di un animale o di un carro, il grafico di una curva che può essere disegnato o, come nel linguaggio marinaro, la rotta che occorre stabilire per orientare una navigazione, e infine la descrizione sintetica di uno stato di cose…) nella sua grammatica generativa e nelle sue linee di divergenza. Tracciare significa qui perciò almeno tre cose. Innanzitutto, «stare sulle tracce» del modo nel quale i concetti di biopotere e di biopolitica sono stati ripensati, dislocati, appropriati per istruire discorsi e pratiche altre rispetto a quelli di Foucault. In seconda istanza, sintetizzare un dibattito per provare ad orientarsi all’interno di esso. Ma anche, ed è questa la terza cosa, provare a capire verso cosa si muovono quelle tracce, di quale «movimento» (critico, politico, culturale) rappresentano l’indicatore o l’impronta.

1. Torniamo a Foucault, pertanto. Il termine biopotere ricorre, come tutte e tutti sanno, prima ancora che nei Corsi tenuti da Michel Foucault al Collège de France  nella seconda metà degli anni ’70, nelle sezioni finali de La volonté de savoir (1976). Ciò che qui viene inteso per biopotere viene immediatamente messo in relazione con la sovranità. Nel diritto romano – vi ha dedicato uno studio decisivo Yan Thomas – il padre di famiglia, colui che esercita la patria potestas ha un immediato diritto di vita e di morte sui suoi figli e, con la stessa asimmetria che sarà possibile rinvenire molti secoli dopo nella definizione giuridica del moderno diritto di sovranità, in questa definizione della potestas è la morte, la possibilità di uccidere, ad avere la prevalenza. Lasciare in vita è la possibilità che si realizza quando non si uccida, ma è sulla possibilità di uccidere che viene costruito il rapporto giuridico che definisce lo status della potestas (Thomas, 1984: 510). Questo diritto di vita e di morte viene trascritto in forma «attenuata» – così Foucault – nel dispositivo classico della sovranità. Il sovrano non può disporre direttamente della vita dei sudditi, ma può «esporla» alla morte quando esercita il diritto di guerra (obbligando i sudditi a difendere lo Stato) oppure sanzionarla con la pena capitale, quando ci si sollevi contro di lui oppure si sfidino apertamente le sue leggi. Quello che in entrambi i casi viene esercitato da parte del sovrano – e cioè: tanto per quanto riguarda il diritto di guerra, quanto per quanto riguarda il diritto penale – è un diritto di autodifesa e di autoconservazione che corrisponde, lo si evince chiaramente in Hobbes, al trasferimento a suo favore del diritto che chiunque avrebbe in natura di difendere la propria vita perché egli possa difenderla a favore di tutti.

nella seconda metà degli anni ’70, nelle sezioni finali de La volonté de savoir (1976). Ciò che qui viene inteso per biopotere viene immediatamente messo in relazione con la sovranità. Nel diritto romano – vi ha dedicato uno studio decisivo Yan Thomas – il padre di famiglia, colui che esercita la patria potestas ha un immediato diritto di vita e di morte sui suoi figli e, con la stessa asimmetria che sarà possibile rinvenire molti secoli dopo nella definizione giuridica del moderno diritto di sovranità, in questa definizione della potestas è la morte, la possibilità di uccidere, ad avere la prevalenza. Lasciare in vita è la possibilità che si realizza quando non si uccida, ma è sulla possibilità di uccidere che viene costruito il rapporto giuridico che definisce lo status della potestas (Thomas, 1984: 510). Questo diritto di vita e di morte viene trascritto in forma «attenuata» – così Foucault – nel dispositivo classico della sovranità. Il sovrano non può disporre direttamente della vita dei sudditi, ma può «esporla» alla morte quando esercita il diritto di guerra (obbligando i sudditi a difendere lo Stato) oppure sanzionarla con la pena capitale, quando ci si sollevi contro di lui oppure si sfidino apertamente le sue leggi. Quello che in entrambi i casi viene esercitato da parte del sovrano – e cioè: tanto per quanto riguarda il diritto di guerra, quanto per quanto riguarda il diritto penale – è un diritto di autodifesa e di autoconservazione che corrisponde, lo si evince chiaramente in Hobbes, al trasferimento a suo favore del diritto che chiunque avrebbe in natura di difendere la propria vita perché egli possa difenderla a favore di tutti.

L’asimmetria alla quale mi riferivo viene qui evidenziata dal fatto che la protezione della vita – nel caso di Hobbes: la conservazione in vita del soggetto collettivo («people») nelle condizioni di pace garantite dalla spada del sovrano – dipende direttamente da un «prelievo» sulla morte. La morte è la possibilità più propria nello stato di natura. La paura di una morte spaventosa, una morte «violenta» e costantemente vissuta per «anticipazione», disegna la trama passionale dell’umanità ferina allo stato di natura – la moltitudine dei lupi sulla quale dovremo tornare – e viene interpretata da Hobbes come il rovescio del «desire» che tiene in tensione il grande dispositivo di equalizzazione da cui muove la moderna concezione della politica. Istituire la condizione politica dell’umanità, addomesticare il lupo e cioè, as-soggettandolo alla legge, produrlo come subjectus di diritto, pre-disporre le condizioni artificiali per la pacifica coesistenza degli individui, significa sottrarre quest’ultimi alla morte, che mantiene il ruolo di definitore fondamentale nella logica sovranista del Leviatano. Per Foucault, invece, questa logica di prelievo è quella che si esprime innanzitutto sul lato economico: il modo attraverso il quale la monarchia assoluta non soltanto si appropria il capitale simbolico della majestas concentrando la sovranità e spoliticizzando nobiltà e corpi intermedi, ma si impossessa anche direttamente, monopolizzando il controllo sulla fiscalità generale, della ricchezza («prodotti, beni, servizi, lavoro e sangue») dei sudditi.

È sull’inversione di questo presupposto che matura la terza fase – momento definitorio, non serie di una successione che determini differenti o incomunicanti «epoche» della politica – ricostruita da Foucault. È di una «trasformazione molto profonda dei meccanismi del potere» che si tratta (Foucault, 1976: 179), ma questa trasformazione non abolisce i momenti che la attraversano. Qui il «prelievo» non è più la forma principale attraverso la quale funzionano i meccanismi del potere, ma «solo un elemento fra altri» che hanno «funzioni di incitamento, di rafforzamento, di controllo, di sorveglianza, di maggiorazione e di organizzazione» delle forze con le quali il potere interagisce. Un potere nelle quali recedono le funzioni repressive o sottrattive in precedenza prese in esame e avanzano in primo piano, piuttosto, quelle produttive, gestionali e organizzative volte a far crescere e moltiplicare le forze alle quali esse si applicano. Al dispositivo «thanatopolitico» di sovranità – alla macchina penale o bellica che gira sulla valorizzazione dell’esposizione alla morte -, si affiancano una serie di tecnologie di «biopotere» volte a gestire, proteggere, assicurare e potenziare le funzioni vitali del corpo politico.

Tra gli elementi che vengono qui valorizzati dal punto di vista interpretativo ce ne sono almeno tre che torneranno nelle diverse direttrici del dibattito filosofico dei primi anni duemila su «biopotere» e «biopolitica» segnando la differenza tra di loro. Il primo è connesso all’archeologia della sovranità e ai dispositivi che si legano alla zona di eccezione in cui si indetermina la relazione tra la vita e la morte. Foucault apre questa pista – sempre di tracce stiamo parlando… – nominando la trasformazione che subiscono teoria e pratica della guerra, assumendo, indirettamente, la relazione costitutiva che vincola l’una all’altra politica e guerra almeno a partire dal concetto del Politico di Carl Schmitt (Schmitt, 1979). Se il criterio del politico è la distinzione amico-nemico – in Foucault, nel testo che stiamo commentando, il diritto di esporre alla morte il suddito, per difendere e per conservare il corpo politico identificato all’unità politica sovrana – ciò che accompagna la risignificazione della guerra in relazione alla trasformazione del potere è che il «formidabile potere di morte» che si dispiega nelle guerre del Novecento si presenta ora come «complemento di un potere che si esercita positivamente sulla vita», di un biopotere, quindi, «che incomincia a gestirla, potenziarla, a moltiplicarla, ad esercitare su di essa controlli precisi e regolazioni di insieme». Le guerre non si fanno più in nome del sovrano che bisogna difendere – e cioè dell’unità politica che attraverso del sovrano si identifica –; si fanno invece in nome dell’esistenza di tutti, spingendo intere popolazioni a massacrarsi a vicenda in nome della loro necessità di vivere: «les massacres sont devenus vitaux», scrive con una ellittica formulazione Foucault (Foucault, 1976: 180). Razzismo di Stato, «spazi vitali», campi di concentramento e di sterminio marcano il punto di passaggio ad un’altra logica della guerra, del potere e del rapporto tra guerra e potere. Se il genocidio diventa una possibilità concreta per i poteri moderni questo non dipende da una riattivazione dell’antico diritto di uccidere quanto piuttosto dal collocarsi e dall’esercitarsi del potere a livello della vita, della specie, della razza e dei fenomeni di popolazione. Vedremo tra un momento che cosa questo significa nello sganciarsi della guerra dalle forme di regolazione proprie al diritto internazionale interstatuale e quali conseguenze sarà necessario trarne in relazione al che cosa innesca la riflessione filosofico politica – in quest’occasione mi muoverò solo all’interno di essa – su biopotere e biopolitica.

Ma continuiamo a seguire Foucault. Il biopotere come potere non di morte, ma sulla vita – «potrebbe dirsi che al vecchio diritto di far morire o di lasciar vivere si è sostituito un potere di far vivere o di respingere nella morte», recita la formulazione foucaultiana ripresa da praticamente tutti gli autori coinvolti nella discussione sulla biopolitica, ed in particolare dai tre esponenti di quella che Roberto Esposito ha preteso di qualificare, proprio attraverso l’intervento su di essa, Italian theory (Esposito, 2016; Contarini – Luglio, 2015; Gentili – Stimilli, 2015; Gentili, 2012) – si viene sviluppando secondo due forme principali a partire dal secolo XVII. Esse non vengono interpretate da Foucault come antitetiche, ma come i poli di uno sviluppo che sedimenta tutta una serie intermedia di relazioni (Foucault, 1976 : 181-182). Il primo dei due poli si forma incentrandosi sul corpo inteso come una macchina da addestrare, piegandolo ad un progetto di docilità e di utilità. Quelli che qui lavorano, disegnando una anatomo-politica del corpo umano, sono i meccanismi di potere di quelle che Foucault aveva chiamato pochi anni prima «discipline» (Foucault, 1975). Il secondo polo si definisce invece poco più tardi, verso la metà del secolo XVIII, e assume il corpo non già, o non solo, come un meccanismo di leve e di giunture del quale assicurare il dressage (l’anatomo-politica scompone e ricompone secondo un calcolo di efficienza uno scheletro, un corpo-macchina, non un insieme di funzioni biologiche), ma come supporto complessivo della vita e dei processi che la segnano. È la sequenza che riorganizza il sistema dei poteri dello Stato decentrandoli dalla legge e dalla sovranità, che ne avevano rappresentato con il giusnaturalismo moderno il baricentro teorico e politico, per legarli piuttosto ad un intervento di gestione e di regolazione sulla serie di fattori che concernono il saldo statistico tra la vita e la morte, il benessere e la salute dei cittadini, la floridezza degli scambi e del mercato, cogliendoli sulla curva della demografia e rappresentandoli in termini economico-politici.

In questo quadro, che cambia radicalmente la gerarchia e la vigenza stessa dei saperi ai quali si era legata la tradizione politica occidentale (acquisiscono progressivamente centralità, a discapito del diritto, le scienze di polizia, la cameralistica, la statistica, la medicina sociale, l’economia, vale la pena di ricordare; e questo non come spostamento di interessi di Foucault, ma come storia dei saperi e delle istituzioni della politica nella storia che va dalla seconda metà del XVIII al XX secolo (Ewald, 1986; Senellart, 1995), fa irruzione un nuovo soggetto come referente dell’azione di governo: la popolazione – singolare collettivo per la somma dei fattori biologici che attraversano e che connotano l’ambiente di regolazione assunto ora come riferimento centrale per l’intervento politico – si affianca al popolo in quella tecnologia di potere «a due facce» (quella anatomica e quella biologica) che Foucault identifica al biopotere (Paltrinieri, 2014). La vecchia potenza della morte in cui si simbolizzava il potere sovrano è ora ricoperta accuratamente dai corpi e dalla gestione calcolatrice della vita.

2. In un libro molto recente, Roberto Esposito ha cercato di isolare la specificità di un momento particolare della filosofia in quello che ha chiamato Italian thought. L’ipotesi che sorregge il libro è quella di un radicale rinnovamento del pensiero che, dopo la crisi primonovecentesca, ha rivolto uno sguardo da «fuori» alla tradizione continentale europea per poterla rinnovare e ricentrarla sulla contemporaneità come ciò che è, per la filosofia, da pensare. Teoria critica («German Philosophy»), filosofia della differenza («French Theory») e biopolitica («Italian Thought») avrebbero di volta in volta operato una dislocazione dello sguardo sul processo del pensiero, per poter assumere come cruciale, grazie alla distanza di volta in volta prodotta – l’emigrazione negli USA, per la scuola di Francoforte, con una riflessione che assume il coinvolgimento della filosofia tedesca nella catastrofe nazista; la possibilità per molti degli autori francesi riferibili a quella che Esposito chiama una «filosofia della differenza», di insegnare in America e lo «spostamento di egemonia» che il successo internazionale di Foucault, Deleuze, Derrida, Lyotard ha prodotto anche in Europa rispetto alla teoria critica (Cusset, 2003) (di qui la piccata polemica di Habermas con le teorie francesi sul postmoderno (Habermas, 1985)); l’impatto con le trasformazioni della politica indotte dalla globalizzazione e dalle contraddizioni introdotte da quest’ultima che il recente pensiero italiano ha saputo produrre imponendo alla discussione internazionale il tema della biopolitica (di nuovo: un effetto che si è prodotto per la rottura dei confini nei quali il pensiero italiano era stato ridotto grazie alla circolazione globale dei testi di Agamben, Negri e, bontà sua, di Esposito stesso) – per poter assumere come cruciale, dicevo, l’incrocio tra la storia e l’attuale che definisce la contemporaneità (Esposito, 2016). Non intendo discutere questo libro. Esso mi sembra in buona parte percorso da una serie di contraddizioni, tra le quali particolarmente rilevante mi sembra quella che rinserra la filosofia in circuiti «nazionali» identificabili come stili o tradizioni «chiuse» e disposte in una serie in una qualche maniera dialettica. Di esso, tuttavia, assumo, per ragioni che non pertengono alla filosofia, quanto piuttosto alla comodità di esposizione, il nesso che in esso viene istitituito tra «biopolitica» e pensiero filosofico-politico italiano.

Non è il caso, in questa sede, discutere se e come questa identificazione possa essere immediatamente istituita. Varrebbe forse la pena di chiedersi se questa stessa identificazione – ed in particolare quella tra «biopolitica» e i tre nomi ai quali essa viene imputata come punto di distacco e di rinnovamento di una tradizione filosofica della «crisi» che lavora come «sinistra heideggeriana» (Mandarini, 2009) o, in altre versioni, «nietzscheana» (Rehmann, 2004) – possa effettivamente essere prodotta, ricondotta ad un baricentro unitario o a una stessa genealogia, possa a sua volta essere identificata alla ricezione filosofica – e se sì, in quali termini – di Foucault e della particolare torsione che egli impone ai termini biopotere e biopolitica. Interi settori di studi nel dibattito internazionale (Governamentality Studies, bioetica, bioestetica, bioeconomia, sociobiologia, per citarne solo alcuni) valorizzano altrimenti il nesso biologia/politica assecondando virtualità presenti nella storia del concetto di «biopolitica» o nella stessa impostazione foucaultiana del problema2.

Facciamo perciò come se il quadro analitico di Esposito e la mappa concettuale da egli proposta potessero essere assunti come quadro di riferimento per la discussione che intendo svolgere qui. Vale la pena notare una serie di cose. È stato notato come l’impostazione foucaultiana del problema non sia univoca e, anzi, obblighi l’interprete a porsi il problema di che cosa significhino «biopotere» e «biopolitica» nell’insieme della produzione di Foucault. Abbiamo visto come il termine «biopolitica», già in La volonté de savoir, venga adoperato per alludere ad una trasformazione del potere che, tra la seconda metà del secolo XVIII e gli inizi del secolo XIX, si pone l’obiettivo di governare non solo gli individui per mezzo di tecniche disciplinari – detto in maniera più precisa: di produrre attraverso un investimento disciplinare sui corpi le disposizioni necessarie alla cosiddetta accumulazione originaria della quale parla il primo libro del Capitale (Laval – Paltrinieri – Taylan, 2015; Chignola, 2015) -, ma l’insieme dei viventi riferiti ad una «popolazione». Ciò che qui biopolitica significa, è la gestione, per mezzo di biopoteri locali, di quanto pertiene alla salute, all’igiene, all’alimentazione, alla sessualità (intesa qui come riferita al campo della demografia o dell’economia politica3) nella misura in cui questi campi vengono reclutati, come oggetto di intervento, al sapere politico. Si tratta di una nuova tecnologia di potere, Foucault la chiama, nel quadro di un’analisi del liberalismo, «governamentalità», che si dimostra irriducibile all’analisi giuridica ed economica (in altri termini: irriducibile alla distinzione classica tra Stato e società, proprio perché riferita ad una vasta e intricata rete di relazioni nelle quali si indetermina la differenza tra pubblico e privato) e che assume come oggetto la «popolazione» come circuito di rapporti e di processi vitali opachi all’occhio del sovrano (in quanto «liberi» ed eccedenti qualsiasi possibilità di controllo o di programmazione) e come grumo di relazioni «naturali» (riproduzione sessuale, esposizione agli agenti patogeni, insieme di abitudini individuali e collettive) comunque suscettibili di regolazione (Foucault, 2004 : 72-73; Chignola, 2006; 2014). La «popolazione» è un insieme di esseri viventi coesistenti – dunque: di singolarità riferite ad un nome e ad una realtà collettivi che obbliga a trattarle omnes et singulatim (Foucault, 1981) – che presentano tratti biologici e patologici specifici e la cui vita deve essere «governata» perché possa essere realizzata l’ottimizzazione degli scambi; la loro gestione «economica».

Di qui un dato centrale, talvolta sottovalutato dalla critica, dell’impostazione foucaultiana del problema. È vero che l’incrocio tra apparati disciplinari di subordinazione dei corpi e dispositivi per il controllo delle popolazioni inaugura una «era del biopotere» («s’ouvre ainsi une ére du biopouvoir», scrive Foucault, 1976 : 184 ). Questa «era», tuttavia, non coincide con una scissione tra le due tecnologie, non identifica un momento della storia dello spirito, e viene presentata da Foucault come fase di una storia del capitale nella quale produzione e addestramento di corpi utili e docili sul lato delle discipline, e adattamento dei fenomeni di popolazione ai processi economici sul lato della circolazione dei biopoteri, distribuiscono i viventi «in un dominio di valore e di utilità», lasciando contemporaneamente arretrare le forme sovrane del diritto a favore di meccanismi sociali di potenziamento, gerarchizzazione e ripartizione differenziale del profitto che si determinano, piuttosto, a livello sociale complessivo. In questo senso, il «biopotere» – o, come altrimenti scrive Foucault, con un’oscillazione significativa, la «biopolitica», «che fa entrare la vita ed i suoi meccanismi nel campo dei calcoli espliciti e che fa del potere-sapere un agente di trasformazione della vita umana» (Foucault, 1976 : 188) – va inteso come «uno degli elementi indispensabili allo sviluppo del capitalismo» (Foucault, 1976 : 185).

Si tratta di un’acquisizione decisiva, come avremo modo di vedere. Nella quale, inoltre, si rivela qualcosa di molto di più, sia per quanto riguarda Foucault, sia per quanto riguarda la ricezione del termine «biopolitica» nel dibattito contemporaneo. Da un lato, infatti, Foucault adopera il termine «biopotere» per alludere alla trasformazione che investe il potere, rispetto all’originaria matrice giuridica e sovranista, quando i suoi dispositivi, in una fase specifica della storia delle istituzioni e dello Stato, integrano al campo politico una serie di funzioni biologiche come oggetto di regolazione (si tratta in particolare di quelle che in ambito tedesco verranno chiamate Polzeywissenschaften: Schiera, 1968; Maier, 1980; Napoli, 2003). Altri saperi della politica accostano il diritto e ne implementano le funzioni allo scopo di governare quanto eccede le definizioni formali della libertà e i profili astratti di un soggetto di diritto che emerge ora anche come soggetto vivente e, proprio in quanto tale, esposto, nel vincolo che lo lega alla potenza del principe, alla malattia, alla carestia, alla nascita e alla morte, ma anche alla potenza di valorizzazione, di scambio, di accumulazione che gli è connaturata. Dall’altro, Foucault introduce il termine «biopolitica» per definire qualcosa di molto più generale rispetto ai «biopoteri» che ridefiniscono il sistema dei saperi-poteri dello Stato e allude attraverso di esso, piuttosto, al processo per il quale, investendo integralmente il potere la vita, la vita si dimostra essere essa stessa un potere e ciò che la definisce – nel vivente uomo: il linguaggio, i desideri, gli affetti – mantiene le caratteristiche di ciò che resiste o che eccede le possibilità di cattura del potere (Revel, 2005 : 165-166; Revel 2008a : 126-127). La vita mai viene integrata in modo esaustivo nelle tecniche che la dominano e la gestiscono e piuttosto, per dirlo con le parole esatte di Foucault, «essa sfugge loro senza posa» (Foucault, 1976 : 188)4.

Abbiamo così tutti gli elementi sui quali si rilancia il dibattito sulla biopolitica nella particolare versione italiana che, agli inizi degli anni 2000, acquisisce un ruolo rilevante, se non egemonico, come rischia di sostenere Esposito, nel dibattito internazionale. Di qui, la serie di traduzioni, opere collettive, seminari e convegni che assumono come punto di referenza i lavori di Agamben (la sovranità e lo stato di eccezione), Negri (l’irriducibilità biopolitica della moltitudine) ed Esposito (i dispositivi di immunizzazione della vita e la possibilità di una «biopolitica affermativa»), suscitando a loro volta le prese di posizione, molto spesso critiche, di Nancy, Derrida e Rancière sulle quali intendo soffermarmi nelle pagine che seguono. Quella che Foucault chiama la «soglia di modernità biologica» che le società attraversano integrando il sistema dei biopoteri si definisce attraverso una radicale inversione: «per millenni, l’uomo è rimasto quello che era per Aristotele: un animale vivente ed inoltre capace di esistenza politica» – un’affermazione piuttosto problematica, questa di Foucault, soprattutto alla luce delle cose che lui stesso ha avuto modo di scrivere, che continua – «l’uomo moderno è un animale nella cui politica è in questione la sua vita di essere vivente» (Foucault, 1976 : 188).

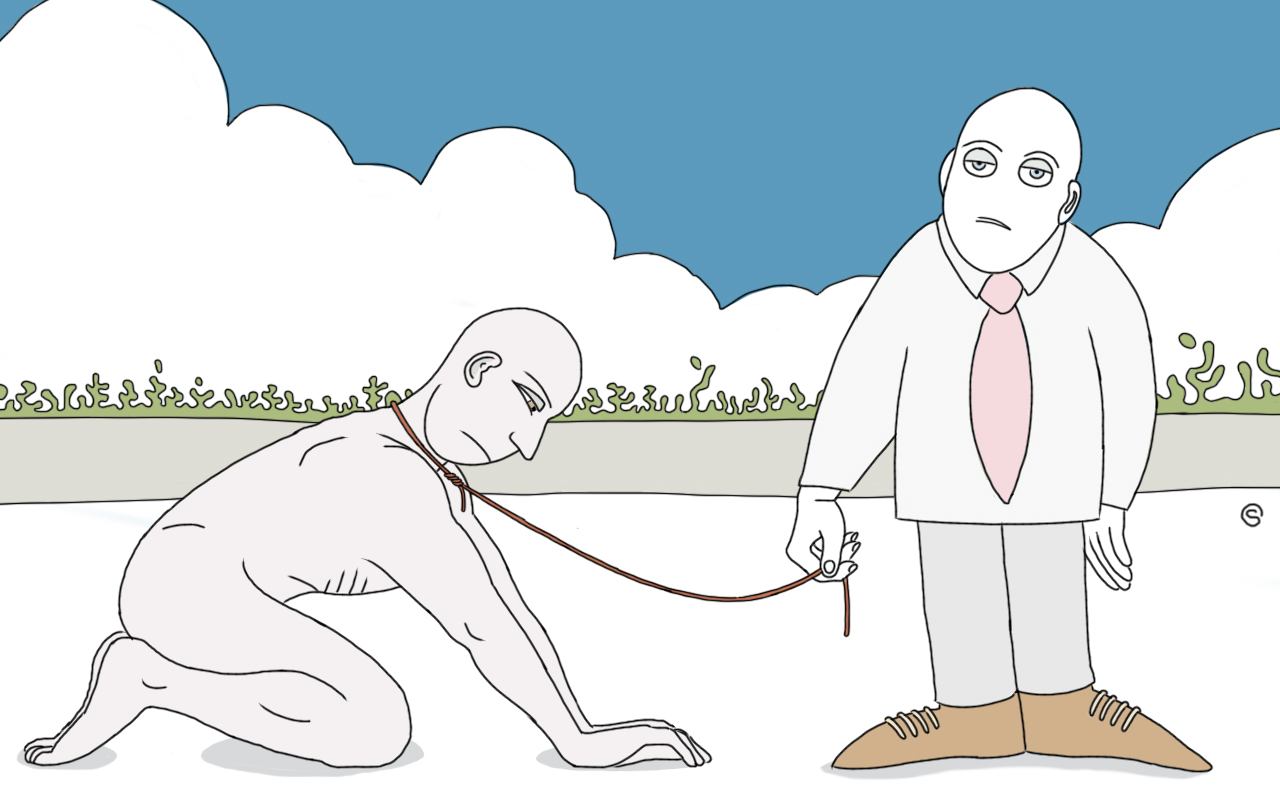

3. Di lupi avevo detto che avremmo dovuto occuparci. Il dispositivo moderno di sovranità muove dal presupposto hobbesiano. Il piano della cittadinanza viene reso possibile dall’addomesticamento, da parte del potere di legge monopolizzato dal sovrano, della belva antisociale che allo stato di natura percorre uno spazio aperto, privo di diritto e spalancato sull’illimitato del desiderio. L’uomo è un lupo per l’altro uomo. E cioè: una minaccia e un predatore nel quale si inverte il fondamento zooantropologico aristotelico. Per Aristotele, come tutte e tutti sanno, l’uomo è invece un animale politico dotato di linguaggio e pertanto naturalmente votato all’azione, alla comunicazione e all’interazione con i suoi simili (politikòn zoon kai logon echon). Al di qua e al di là dell’umano, le belve e gli dei5.

Di questa belva – di questo lupo – la decostruzione ha avuto modo di occuparsi dipanando le fila di quella che Derrida ha chiamato una «genelikologia», una genealogia, cioè, che assume a proprio centro proprio il lupo (lukos) (Derrida, 2008). Per Heidegger – non è il caso qui decidere se assumere o criticare questo presupposto – la differenza tra uomo e animale è data dal tema della risposta. L’animale reagisce e non risponde6. È, per natura, irresponsabile perché pensato come «chiuso» nella dimensione dell’istintualità. Il sovrano di Hobbes, il cui potere viene definito come irresistibile perché nulla ha di fronte a sé, è, quanto ai sudditi, perfettamente irresponsabile: il sovrano è ad un tempo onnipotente creatore di un cosmo politico come Dio e belva capace di una vendetta feroce nei confronti di chi, trasgredendo la legge, sfidi il suo potere. Derrida aggiunge molte cose a questa «genelikologia». Di esse, una in particolare ci interessa perché ci aiuta a fissare almeno uno dei punti di soglia che hanno reso possibile la discussione sulla biopolitica.

Di questa belva – di questo lupo – la decostruzione ha avuto modo di occuparsi dipanando le fila di quella che Derrida ha chiamato una «genelikologia», una genealogia, cioè, che assume a proprio centro proprio il lupo (lukos) (Derrida, 2008). Per Heidegger – non è il caso qui decidere se assumere o criticare questo presupposto – la differenza tra uomo e animale è data dal tema della risposta. L’animale reagisce e non risponde6. È, per natura, irresponsabile perché pensato come «chiuso» nella dimensione dell’istintualità. Il sovrano di Hobbes, il cui potere viene definito come irresistibile perché nulla ha di fronte a sé, è, quanto ai sudditi, perfettamente irresponsabile: il sovrano è ad un tempo onnipotente creatore di un cosmo politico come Dio e belva capace di una vendetta feroce nei confronti di chi, trasgredendo la legge, sfidi il suo potere. Derrida aggiunge molte cose a questa «genelikologia». Di esse, una in particolare ci interessa perché ci aiuta a fissare almeno uno dei punti di soglia che hanno reso possibile la discussione sulla biopolitica.

Lupi e uomini-lupo; lupi mannari, dunque. All’inizio degli anni 2000 un termine fa irruzione per alludere alla crisi del diritto internazionale. «Stati canaglia» (rogue States) vengono definiti quegli Stati che sono identificati come una potenziale minaccia – incivili schegge di natura e belve irriducibili rispetto al sistema delle relazioni internazionali – per la pace mondiale (Derrida, 2003a). Disumanizzato in quanto nemico dell’umanità – era stato Carl Schmitt, sin dagli anni ’30 a mettere in rilievo cosa avrebbe potuto significare il diritto di arrogarsi la difesa dell’«umanità», qualificare il nemico come criminale e tramutare il diritto di guerra, strumento giuridico di trattativa e, può sembrare paradossale, di pace, per la tradizione continentale del diritto, in interminabile (Operation Infinite Justice, fu chiamata, dopo l’11 settembre la risposta all’attacco alle Torri Gemelle…) operazione di polizia (Schmitt, 2007) – il popolo-lupo può essere stigmatizzato per le sue caratteristiche di «arretratezza» o di «selvaticità» (ricordate? Talebani, barbe, uomini lupo, terroristi annidati in spettrali caverne…) ed essere attaccato senza tregua perché nei suoi confronti non esiste dovere giuridico o diritto internazionale vigente. Un potere imperiale si arroga un lupesco potere supremo che può essere impunemente esercitato sulla vita di uomini-lupo imprigionati in deroga (e in spregio) di qualsiasi convenzione giuridica. Se sovrano è chi decide sullo stato di eccezione (Schmitt, 2004), ipersovrano che assimila le proprie prerogative a Dio, è chi, sciogliendosi da qualsiasi responsabilità giuridica, sanziona umani come belve, imprigionandole a Guantanamo Bay. Da un lato e dall’altro qualche cosa che eccede (per dismisura) o che precede (per spoliazione) lo spazio della convivenza e della comunità umana.

Ma prendiamo vite, almeno in apparenza, solo in apparenza, più docili. I primi anni 2000 sono in Europa anche gli anni in cui accelera e si impone all’attenzione pubblica, nelle forme di una catastrofe umanitaria sospinta dalle guerre che dilaniano medioriente ed ex Jugoslavia, il fenomeno delle migrazioni. Vite sospese, quelle dei migranti, tra gli spazi giuridici statuali e, quando non annientate dal processo migratorio – il Mediterraneo: un immenso e spettrale Cimetière marin… –, denudate dei diritti di cittadinanza e rinchiuse in campi (zones d’attente negli aereoporti internazionali; centri di permanenza temporanea; tendopoli clandestine) in attesa di espulsione. Confini, spazi recintati, dispositivi che chiudono e che difendono quadri giuridici – in questo caso: quelli della cittadinanza nazionale – che escludono, con un gesto che riproduce quello della decisione sovrana che fonda il diritto, nude vite biologiche, umani «animalizzati» perché spogliati dei diritti, dal perimetro di vigenza della legge.

Agamben, in un libro molto influente, è a partire da questo che inizia a ripensare il nesso tra sovranità e biopolitica, tra violenza e diritto. Lo fa muovendo dalla definizione foucaultiana – quella della «soglia biologica della modernità» di cui riferivo poco sopra – e radicalizzandola in una direzione della quale Derrida segnala appunto la problematicità attorno ad almeno due punti fondamentali. Agamben, con una distinzione ripresa da Arendt (Arendt, 1958) e Kereny (Kereny, 1998), sottolinea come in greco siano due i termini per indicare la vita: bíos e zoê. Bíos è la vita «qualificata», quella propriamente umana, zoê la vita biologica, naturale, della quale partecipano tutti i viventi in quanto viventi, e che Benjamin chiama, in rapporto alla violenza del rapporto giuridico, «nuda vita» (bloß Leben) (Benjamin, 1999).

Produrre la «nuda vita» – e cioè: dichiarare un vivente uccidibile e non sacrificabile, trattenendolo perciò nel «bando» che lo esclude contemporaneamente dalla comunità degli uomini e dalla comunità con gli dei – è per Agamben la prestazione originaria della sovranità (Agamben, 1995 : 93). Il diritto «viene posto» e «si conserva» – sono queste le due figure centrali di Zur Kritik der Gewalt di Benjamin – per mezzo di una «violenza» che si esprime come «stato di eccezione». Qui però, lo stato di eccezione non va inteso come una deroga o come una sospensione della legge. Al contrario, esso rappresenta la struttura in base alla quale il diritto crea lo spazio all’interno del quale esso può avere valore (Agamben, 1995 : 23).

Di qui l’interesse agambeniano per l’homo sacer, antichissima figura del diritto romano – in genere un parricida, uno spergiuro o un sacrilego (Thomas, 1984; Crifò, 1985) -, che può essere impunemente ucciso da chiunque, perché escluso dalla città, senza che la sua morte possa essere definita, o possa rappresentare, la celebrazione religiosa di un sacrificio. Escluso dagli uomini e dagli dei, privato del rivestimento della persona l’homo sacer sta nell’eccezione in cui si compie – e si ripete – la «prestazione originaria della sovranità».

È chiaro quanto è in gioco nell’operazione di Agamben: da un lato il campo, la zone d’attente aeroportuale in cui viene rinchiuso il migrante clandestino, la proliferazione di muri e di spazi di segregazione nella arcaica contemporaneità che ci appartiene non possono essere pensati come misure temporanee per risolvere situazioni critiche, ma denotano piuttosto il trascendentale della sovranità, la forma dell’operatività «normale», e cioè regolare, della norma7. In questo senso, il Lager non rappresenta nulla di straordinario nella storia del Novecento: in esso si ripete la forma biopolitica, e cioè omicidiaria, della modernità. Dall’altro, non esistono diritti umani che possano essere eretti a difesa della vita di fronte al potere, alla bestia sovrana; non esiste un originario «diritto ad avere diritti», per riprendere la formula di Arendt (Arendt, 1951), imputabile al profugo, al rifugiato o al migrante, che possa essere riferito alla dignità dell’uomo, perché la «vita» è da sempre contemporaneamente catturata ed eccepita nei dispositivi del potere. «La sacertà della vita, che si vorrebbe oggi far valere contro il potere sovrano come un diritto umano in ogni senso fondamentale», scrive Agamben, «esprime, invece, in origine proprio la soggezione della vita a un potere di morte, la sua irreparabile esposizione nella relazione di abbandono» (Agamben, 1995 : 93).

È evidente quanto si sia lontani dalla matrice foucaultiana del discorso sul biopotere. Non soltanto Agamben parla di biopolitica per portare alla luce il nucleo rimosso del diritto, l’indeterminarsi di bíos e di zoê nell’operatività ordinaria della sovranità, ma la stessa nozione di «soglia biologica della modernità», alla quale Foucault riferisce lo specifico del biopotere, viene di fatto fatta sfumare. Derrida ha avuto modo di criticare esattamente su questo punto Agamben. Da un lato, per il fatto che in Aristotele (e più in generale, in greco antico), come del resto lo stesso Agamben è costretto a riconoscere, la distinzione tra bíos e zoê non è univoca né determinante, e dall’altro, perché l’intera analitica agambeniana, mossa dalla «novità» del biopotere, lavora attorno alla persistenza di una prestazione «originaria» della sovranità che si ripete inalterata e che non può pertanto segnare la differenza che caratterizza il funzionamento contemporaneo dei biopoteri (Derrida, 2008 : leçon 12). Più radicalmente ancora, varrebbe forse la pena di chiedersi se una decostruzione della sovranità come quella che Agamben si propone – con uno stile contro il quale si scaglia l’ironia di Derrida proprio per il fatto che essa viene condotta attraverso la costante rivendicazione di «primazie» autoriali dei quali Agamben stesso si fa «sovrano» interprete, cosa affatto paradossale per un decostruttore della sovranità -, non esaurisca le possibilità che Foucault invece attribuisce all’eccedenza della vita rispetto ai dispositivi che, per governarla, la catturano (Revel, 2008b). È una drastica vittimizzazione del soggetto, quella con cui lavora Agamben. Una vittimizzazione – peraltro ripresa in altre figure del discorso filosofico-politico contemporaneo (Butler, 2004) – alla quale non risponde nessuna potenza di soggettivazione e che permette di opporre al potere solo un’evanescente, messianica, deposizione volta a renderne inoperosi i meccanismi.

Sono le forme equivoche per mezzo delle quali viene pensata la «natura» che vale la pena mettere in discussione qui. Se Agamben, per la polemica che, più che legittimamente, intendo sottolineare, intende aprire con la retorica dei «diritti umani», pensa la zoê come vita biologica separandola da quanto è invece incluso nella sua «natura» sin dalla definizione aristotelica dell’uomo come «zoon logon echon» e cioè come animale linguistico – mi riferisco alle qualità speciespecifiche evolute nell’antropogenesi e cioè la potenza di comunicazione, cooperativa e di azione che pertiene, se non in forma esclusiva, almeno in maniera preponderante all’homo sapiens facendo di esso un «animale» produttivo, potente e relazionale (Virno, 2003)8 -, Jean-Luc Nancy ha ritenuto di poter contestare al dibattito sulla biopolitica l’adozione di un termine non all’altezza delle tecnologie che hanno profondamente trasformato, con la cesura epistemica determinata dalla genetica, l’idea stessa di natura. È un concetto ancora indeterminato di «natura» quello che, a partire da Foucault, lavora sottotraccia nel concetto di biopotere. Non soltanto perché, almeno nelle prime definizioni foucaultiane il tema della popolazione (dunque: del soggetto naturale e biologico al quale si collega l’emersione dei biopoteri) è ambiguamente legato a quello di «razza», ma soprattutto perché non esiste «natura» (qui Nancy sembra assumere a referente polemico, pur non citandoli, proprio Agamben e Negri) che possa stare di fronte al potere, anche solo per essere da essere dominata, che non sia già da sempre attraversata dal potere della tecnica perdendo così ogni possibilità di essere pensata, come invece in Aristotele, autotelicamente. Non si dà, cioè, un processo autonomo della natura e ciò che chiamiamo natura è, piuttosto, già sempre l’effetto di una tekhne. Proprio per questo, Nancy propone di assumere il termine «ecotecnia» (écotechnie) al posto di quello di «biopolitica». Non soltanto bíos e zoê non possono essere linearmente riferite all’ambito politico e a quello naturale – non è così in Aristotele, ma definitivamente non è più così nell’epoca segnata dall’evanescenza della sovranità e dello Stato nelle forme di regolazione e governance indotte dalla globalizzazione -, ma la zoê stessa – investita dalle tecniche di riproduzione e di modificazione del genoma e comunque integralmente ridefinita dalle biotecnologie – non può essere ingenuamente assunta come circuito di processi autoriflessivi o «liberi» esenti da interferenze esterne. Ciò che Nancy propone perciò è di ripensare la politica all’altezza delle nuove responsabilità di riappropriazione democratica imposte dal problema della finalità della tecnica e della sua gestione, sinora nella disponibilità di poteri «oscuri» e sottratti al confronto e della discussione. La politica viene così fatta coincidere con il problema di una possibile «autogestione dell’ecotecnia» (Nancy, 2002 : 140). Vedremo tra un momento come questa nozione di «natura» non colga affatto il proprio della vita eccedente che, in Foucault, è immediatamente implicata nella nozione di biopolitica.

4. Abbiamo così iniziato a rispondere alla domanda che, sottotraccia, avevo posto all’inizio di questo testo. I primi anni 2000 sono anni di ampia ripresa e di diffusione internazionale dei concetti foucaultiani di «biopotere» e di «biopolitica» per l’emersione (e per l’emergenza) introdotta dai tre grandi fenomeni che all’inizio del secolo XXI modificano l’esperienza collettiva: il ritorno della guerra su scala planetaria (e in una forma nuova: tanto sul lato della «polizia internazionale», quanto sul lato del «terrorismo», ciò che è in questione e qualcosa che eccede il quadro del diritto internazionale classico); le migrazioni; la globalizzazione e i suoi regimi di regolazione. Le tre questioni si annodano in ciò che caratterizza il progetto di Esposito per una «biopolitica affermativa». Le migrazioni e lo sradicamento indotto dalla globalizzazione tendono a produrre una risposta «immunitaria» nelle comunità politiche che rischia di rinserrarle in mortiferi confini identitari: i primi anni 2000 (e ancora di più adesso, in Europa) sono gli anni del ritorno delle destre e della riattualizzazione del fascismo. Lavorando sulla semantica della «communitas» sulla traccia – a sua volta! – di una discussione apertasi in Francia negli anni ’80 del Novecento (Blanchot, 1983; Nancy, 1986; Agamben, 1990), Esposito ne pone in discussione il presupposto heideggeriano (il «cum» del Mit-sein, dell’essere-con in cui si esprime un legame sempre a rischio di impolitica chiusura autoreferenziale) mettendo in evidenza la genealogia dell’altro termine in essa implicato e cioè il «munus»: contemporaneamente «dovere» e «dono». È appunto questo lato della semantica comunitaria che permette l’accesso alla dimensione immunitaria che Esposito mette a fuoco come contributo proprio alla discussione sulla biopolitica. Se la «communitas» lega i suoi membri in un reciproco impegno, l’«immunitas» è ciò che li esonera da quest’onere, come risulta evidente, dal punto di vista giuridico, nel caso dell’immunità diplomatica o parlamentare che sottrae alcune funzioni dello Stato alla giurisdizione ordinaria e come risulta altrettanto chiaro nell’accezione biologica del termine, che segnala la risposta del sistema immunitario, una svolta sviluppati gli anticorpi, agli agenti patogeni che circolano nell’ambiente e dunque al rapporto ordinario salute/malattia (Esposito, 1998; 2002). Quanto entra con ciò in questione è, da un lato, l’espropriazione dell’identità e la rottura del suo codice implicita nella semantica comunitaria e, dall’altro, il tipo di risposta «protettiva» o immunitaria che si produce contro ciò che l’identità minaccia. Tradotto con un esempio: i processi di socializzazione trascinati dalla globalizzazione tendono a rilasciare, come loro prodotto, singolarità anonime e reciprocamente in-differenti (erano gli anni, quelli, del pensiero unico e del mondo alla McDonald… (Ritzer, 1993; Bauman, 2001)) che sono permanentemente esposti al rischio di sviluppare risposte immunitarie molto forti nei confonti dell’Altro (il musulmano, il migrante, lo straniero) e di compensare perciò in modo molto rigido, con il riferimento a identità e a comunità immaginarie, il senso di sperdimento suscitato dall’essere travolti da una modernità iperaccelerata e liquida. È in rapporto al gradiente di questa risposta immunitaria, comunque necessaria per il funzionamento regolare dell’organismo, che Esposito propone la propria «biopolitica affermativa». Affermativa, perché cerca prima di tutto di sottrarsi al «negativo» della pura decostruzione. Se è vero infatti che le nostre società, per effetto di una risposta difensiva troppo potente, rischiano di ammalarsi di quelle che, tecnicamente, si chiamano malattie autoimmuni, con il rischio di autodistruggersi, altrettanto vero è che i dispositivi immunitari sono anche quelli che, come nel caso della gravidanza, proteggono la vita – quella della madre e quella del feto, benché questi sia il prodotto di un differente patrimonio genetico – reprimendone la distruzione.

Il biologo Jean-Claude Ameins, esattamente in questo senso e facendo sfumare la differenza tra «thanatopolitica» e «biopolitica», ha potuto parlare, in base alle proprie ricerche, di un autentico «controllo sociale della vita e della morte» da parte dell’organismo nella sua componente cellulare (Ameins, 2007 : 22). Esposito, fa leva su questo stesso presupposto che punta a un’indeterminazione. L’immunità, ancorché necessaria alla nostra vita, una volta spinta oltre un certo limite, la costringe all’interno di uno spazio che la imprigiona e che la rende quasi impossibile, soffocando la libertà (è quanto si determina quando, per eccesso di difesa, l’Altro viene perseguitato, stigmatizzato in termini razzisti, bloccato in mare aperto nella perfetta indifferenza, quando non con il compiacimento, degli imprenditori politici della paura che affollano sempre più spesso la scena pubblica) e blocca proprio per questo il dono di sé, il munus, che rende possibile la co-munità, il nostro incontro con gli altri. Se l’immunità tende a racchiudere la vita in circuiti protettivi, la comunità, il fare comunità nella relazione e nell’apertura, è quanto può liberarci dall’ossessione securitaria (Esposito, 2016 : 181-183). Si tratta di due dimensioni immanenti l’una all’altra, che coincidono come il diritto e il rovescio di uno stesso, biopolitico, dispositivo.

Mi sembra che vi siano almeno due cose altamente problematiche in questo progetto. La prima ho avuto già in precedenza occasione di sottolinearla. Nell’ultimo suo libro, uscito pochi mesi fa in Italia, Esposito ricolloca il senso della sua operazione su due coordinate molto deboli. La prima riguarda la successione lineare che, in quello che sembra essere pensato come un cambio di paradigma, vede avvicendarsi un «biological turn» al «linguistic turn» degli anni ’80. Per Esposito, è all’interno del primo che la discussione sulla biopolitica prende forma. Come vedremo, tanto in Foucault, quanto in Negri (per quanto attiene Agamben, mi sembra autoevidente, per quello che ho avuto modo di dire poco fa), non è certo la «biologia» a scandire il ritmo dell’organizzazione del discorso. Quando Foucault parla (e molti anni prima) dell’era di Bichat è al secolo XIX che si riferisce e non alla genetica o alle neuroscienze. La seconda riguarda proprio il senso del «biologico» e del «naturale» con il quale lavora Esposito. Se in Foucault, Deleuze e Derrida ricorre, specie nei loro loro testi estremi (Deleuze, 1995; Derrida, 2004), un pensiero della vita, non è certo per far affondare il tema della libertà, della potenza o della singolarità in una «natura» integralmente biologizzata, che essi lo fanno. Al contrario, contraddicendo il tentativo da parte di Esposito di annettere dialetticamente la «French Theory» all’«Italian Thought», è per marcare la permanenza di libertà, potenza e singolarità – e cioè: della politica – come ciò che resiste irriducibile a qualsiasi riduzione biologica o naturalista.

5. Singolarità, potenza e libertà sono al centro della ripresa dei concetti di «biopotere» e di «biopolitica» da parte di Antonio Negri e Michael Hardt. Abbiamo avuto modo di sottolineare come in Foucault l’introduzione dei due termini si riferisca all’espansione del rapporto di produzione capitalista. Inoltre, all’altezza della creazione del concetto, Foucault dichiara in modo molto esplicito come la «vita» mai possa essere interamente dominata dai dispositivi che lavorano alla sua cattura. Sono queste due precise indicazioni che vengono qui rielaborate. Sin dagli anni ’60 e ’70 – a partire dal decisivo libro di Tronti (Tronti, 1966), da poco, peraltro, ripubblicato in Francia – il marxismo italiano viene radicalmente rinnovato nei suoi contenuti teorico-politici. È il ritmo delle lotte trascinato dalla soggettività operaia e non l’estendersi del dominio, a segnare le fasi del rapporto di capitale. La «vita» – in questo caso intesa non già come istanza della natura, ma come composizione tecnica e politica della classe operaia in relazione ai suoi desideri e ai suoi bisogni soggettivi – eccede continuamente i dispositivi del potere. Qui la cattura si dà anche come fagocitazione dell’innovazione e sua finalizzazione alla ricomposizione delle forme del dominio. Sono le lotte ad aver prodotto la trasformazione dello Stato (ad esempio in relazione al Welfare) e lo Stato si trasforma per integrare la soggettività operaia che si è espressa nelle lotte ad un livello più alto dello sviluppo capitalistico.

Negri ed Hardt sin dalla metà degli anni ’90 – e dunque diverso tempo prima della pubblicazione di Empire, il libro con il quale si innalzeranno a protagonisti del dibattito internazionale – svolgono questo tema in relazione alla rottura del rapporto di produzione fordista. Seguendo Deleuze e Foucault letto da Deleuze (i Corsi al Collège de France di Foucault ancora non erano stati editi), essi riconoscono come «lo Stato non governi più attraverso meccanismi disciplinari, ma attraverso reti di controllo» diffuse per l’intero spazio sociale, perché con il rapporto di salario si sono spezzate anche le forme di mediazione giuridica tra lavoro e costituzione (Hardt – Negri, 1995 : 77). Questo comporta che non soltanto ciò che deve essere analizzato sono queste reti di controllo, ma che prima di essi – secondo la priorità ontologica che l’operaismo italiano assegna alla soggettivazione operaia – sono le nuove modalità espressive del lavoro vivo, che debbono essere indagate. Il capitale reagisce all’insorgenza degli anni ’70, trainata da un desiderio di libertà e di autonomia che non punta più allo Stato come al luogo del riconoscimento, allocando e riorganizzando fuori della fabbrica il processo produttivo: è la vita stessa (linguaggio, affetti, capacità di relazione come caratteristiche speciespecifiche dell’uomo) che viene messa al lavoro, all’interno di cicli di produzione che non sono più contenuti né dalle mura degli impianti, né dalla giornata lavorativa, né dalla misura del salario che avevano segnato i regimi fordisti di accumulazione. Biopotere e biopolitica vengono perciò apertamente dissociati.

Negri ed Hardt sin dalla metà degli anni ’90 – e dunque diverso tempo prima della pubblicazione di Empire, il libro con il quale si innalzeranno a protagonisti del dibattito internazionale – svolgono questo tema in relazione alla rottura del rapporto di produzione fordista. Seguendo Deleuze e Foucault letto da Deleuze (i Corsi al Collège de France di Foucault ancora non erano stati editi), essi riconoscono come «lo Stato non governi più attraverso meccanismi disciplinari, ma attraverso reti di controllo» diffuse per l’intero spazio sociale, perché con il rapporto di salario si sono spezzate anche le forme di mediazione giuridica tra lavoro e costituzione (Hardt – Negri, 1995 : 77). Questo comporta che non soltanto ciò che deve essere analizzato sono queste reti di controllo, ma che prima di essi – secondo la priorità ontologica che l’operaismo italiano assegna alla soggettivazione operaia – sono le nuove modalità espressive del lavoro vivo, che debbono essere indagate. Il capitale reagisce all’insorgenza degli anni ’70, trainata da un desiderio di libertà e di autonomia che non punta più allo Stato come al luogo del riconoscimento, allocando e riorganizzando fuori della fabbrica il processo produttivo: è la vita stessa (linguaggio, affetti, capacità di relazione come caratteristiche speciespecifiche dell’uomo) che viene messa al lavoro, all’interno di cicli di produzione che non sono più contenuti né dalle mura degli impianti, né dalla giornata lavorativa, né dalla misura del salario che avevano segnato i regimi fordisti di accumulazione. Biopotere e biopolitica vengono perciò apertamente dissociati.

Se nel paradigma di sovranità lo Stato mantiene una certa distanza (o distinzione) dalla produzione sociale per lavorare alla sua integrazione, nell’indeterminarsi di pubblico e privato, Stato e società, governo ed economia, che segna la produzione biopolitica, i biopoteri tracimano i limiti che marcavano quella distanza (o quella distinzione) e invadono lo spazio sociale con moduli di controllo che cercano di organizzare una produzione che si è fatta immateriale, linguistica, intermittente, precaria, perché immanente alla potenza di valorizzazione di singolarità che non si danno come ricomposte in una classe, né soggettivamente (le forme organizzative del Partito si sono esaurite), né dal dominio (che ne organizzava la produttività). Di qui almeno due conseguenze decisive. La prima: quando Hardt e Negri parlano di produzione biopolitica e di biopoteri non soltanto assegnano alla prima i connotati di un’eccedenza irrecuperabile – si tratta della marxiana potenza del lavoro vivo, che i biopoteri cercano di captare, così come il vampiro, la figura necropolitica di Marx, si mantiene in vita succhiando plusvalore9 -, ma nulla concedono al «vitalismo» che spesso è stato in loro criticato, in particolare in Empire (Lotringer, 2005; Laclau, 2004; Žižek, 2004; Esposito, 2016)10, dato che assumono che è il mostruoso incrociarsi di tecnica e vita reso possibile dalla generale adozione di protesi digitali (computer, algoritmi logistici, telefoni cellulari), ciò che determina la possibilità delle forme postfordiste di produzione. È sì un vivente, quello messo ora al lavoro, ma questo vivente è un iperconnesso cyborg postumano.

Altre due cose mette conto rilevare. È il ritmo discontinuo della lotta di classe – la discontinuità che lacera la stessa linearità della narrazione filosofico-politica dello Stato e che afferma in Machiavelli, Spinoza, Marx la potenza costituente della moltitudine – non lo «stato di eccezione» permanente in cui la vita è irrimediabilmente imprigionata (pace Agamben), a dettare i passaggi di fase della riorganizzazione politica e giuridica del potere. E non solo questo: se è nel farsi delle lotte che il bíos diventa il centro della produzione biopolitica, la potenza che è connaturata al linguaggio e alla cooperazione non si esprime immediatamente come «natura», perché essa si traduce sempre nei dispositivi organizzativi che pone in essere per potersi imporre (pace Esposito).

La moltitudine, il concetto contemporaneamente «economico» e «politico», che Hardt e Negri adottano per indicare una soggettività di classe non più direttamente coincidente con il lavoro salariato proprio all’epoca fordista, declina la soggettività molteplice e differenziata (operai, poveri, donne, precari, migranti: «soggetti autorizzati e non riconosciuti» o «riconosciuti e non autorizzati», per riprendere la felice formula di Sassen (Sassen, 2002; 2008)) la cui eccedenza non può essere compressa nei quadri della cittadinanza formale e la cui potenza produttiva non viene più imbrigliata dal compromesso socialdemocratico che ha segnato il Novecento (Seibert, 2011). La moltitudine – il soggetto biopolitico – non è né una «natura», né una cosa; è la tensione costituente di una dinamica che può «fare comune» e cioè liberarsi definitivamente dalla subordinazione capitalistica ed inventare le proprie istituzioni all’altezza di questa libertà (Hardt-Negri, 2004). Per questo, in praticamente tutti i loro libri Hardt e Negri utilizzano l’espressione deleuziana divenire-moltitudine. La moltitudine non è una sostanza, né si afferma come un dato naturale e vitalista. Essa è il divenire-soggetto del lavoro vivo biopolitico ed esprime il possest che attraversa i corpi ed i desideri delle singolarità che decidono la propria liberazione: «the multitude is biopolitical self-organization» (Hardt – Negri, 2000 : 411).

L’organizzazione richiede decisione – (la decisione non è un vecchio arnese sovranista, come sembra ritenere Esposito (Esposito, 2016 : 173)) e richiede consapevolezza del fatto che il soggetto è sempre la posta in gioco di un conflitto (come invece sembra non aver capito Rancière (Rancière, 2002)). La proposizione per una «democrazia assoluta» che Negri riprende da Spinoza, si riallaccia qui al significato originario del termine: in greco, il suffisso –kratos, mai viene riferito al numero, come se cioè, la democrazia fosse esaurita da procedure e regole maggioritarie, ma alla forza, o alla potenza, che in essa si esprime come abilitazione a fare cose (Ober, 2008). Ciò che viene pensato attraverso il concetto di biopolitica è la transizione, destituente e costituente assieme, in direzione di un ordine di rapporti sottratti alla miseria e allo sfruttamento.

Questo è possibile farlo se ci si pone con Marx, oltre Marx. E vale la pena proprio in questo senso ricordare, per chiudere, il sorriso di intesa che corre tra Negri (Negri, 1999) e Derrida (Derrida, 1999) quando entrambi si trovano ad ammettere che, per farlo, occorre staccarsi, anche con l’invenzione concetti, dal polveroso asse ereditario che altri rivendica come unico collegamento rimasto tra una retorica – una sinistra retorica, per quanto di sinistra – ed un Marx dato per definitivamente morto, proprio in quanto valutato un padre. O peggio: un «classico».

Riferimenti:

Agamben G. (1990), La comunità che viene, Torino, Einaudi.

Agamben G. (1995), Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi.

Agamben G. (2002), L’aperto. L’uomo e l’animale, Torino, Bollati Boringhieri.

Agamben G. (2006), Che cos’è un dispositivo, Roma, nottetempo,

Agamben G. (2003), Stato di eccezione, Torino, Bollati Boringhieri.

Ameins J.-C. (2007), La mort au cœur du vivant, «Revue française de psychosomatique», 2, 32, 11-44.

Arendt H. (1951), The Origins of Totalitarianism, New York, Random House.

Arendt H. (1958), The Human Condition, Chicago, University of Chicago Press.

Bauman Z. (2001), The Individualized Society, Cambridge, Polity Press.

Benjamin W. (1999), Zur Kritik der Gewalt (1920-21) und andere Aufsätze, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

Blanchot M. (1983), La communauté inavouable, Paris, Minuit.

Butler J. (2004), Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, London – New York, Verso.

Chignola S. (2006), L’impossibile del sovrano. Liberalismo e governamentalità in Michel Foucault, in Chignola S. (Ed.), Governare la vita. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège de France (1977-79), Verona, ombre corte, 2006, 37-70.

Chignola S. (2014), Foucault oltre Foucault. Una politica della filosofia, Roma, DeriveApprodi.

Chignola S. (2015), Body factories, in Ruta C. – Melville G. (Eds.), Thinking the Body as a Basis, Provocation and Burden of Life. Studies in Intercultural and Historical Contexts, Berlin – Boston, De Gruyter, 3-18.

Contarini S. – Luglio D. (2015, Eds.), L’Italian Theory existe-t-lle?, Paris, Editions Mimésis.

Crifò G. (1985), L’esclusione dalla città, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.

Cusset F. (2003), French Theory: Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectielle aux États-Unis, Paris, La Découverte.

Deleuze G. (1995), L’immanence… Une vie, «Philosophie», 47, 3-7.

Derrida J. (1999), Marx & Sons, in Sprinker M. (Ed.), Ghostly Demarcations. A Symposium on Jacques Derrida’s Specters of Marx, London, Verso, 213-269.

Derrida J., (2003a), Voyous. Deux essais sur la raison, Paris, Éditions Galilée.

Derrida J. (2003b), And Say the Animal Responded?, in Wolf C. (Ed.), Zoontologies. The Question of the Animal, Minneapolis and London, Minnesota University Press, 121-146.

Derrida J. (2004), Je suis en guerre contre moi-même, «Le Monde», 19 août.

Derrida J. (2008), Séminaire La bête et le souverain, I, 2001-2002, Paris, Éditions Galilée.

Esposito R. (1998), Communitas. Origine e destino della comunità, Torino, Einaudi.

Esposito R. (2002), Immunitas. Protezione e negazione della vita, Torino, Einaudi.

Esposito R. (2016), Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Torino, Einaudi.

Ewald F. (1986), L’Etat providence, Paris, Grasset.

Foucault M. (1975), Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard.

Foucault M. (1976), Histoire de la sexualité, I, La volonté de savoir, Paris, Gallimard.

Foucault M. (1981), Omnes et singulatim: Towards a Criticicism of ‘Political Reason’, The Tanner Lectures on Human Values edited by S. McMurrin, Salt Lake City, University of Utah Press, vol. II, 225-254.

Foucault M. (2004), Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France 1977-1978, Paris, Gallimard/Seuil.

Gentili D. (2012), Italian theory. Dall’operaismo alla biopolitica, Bologna, Il Mulino.

Gentili D. – Stimilli E. (2015, a c. di), Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, Roma, Derive Approdi.

Habermas J. (1985), Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

Hardt M. – Negri A. (1995), Il lavoro di Dioniso. Per la critica dello Stato postmoderno, Roma, manifestolibri.

Hardt M. – Negri A. (2000), Empire, Cambridge Mass. – London, Harvard University Press.

Hardt M. – Negri A. (2004), Multitude. War and Democracy in the Age of Empire, New York, Penguin Press.

Kereny K. (1998), Dionysos: Urbild des unzerstörbaren Lebens (1976), Stuttgart, Klett Cotta.

Laval Ch. – Paltrinieri L. – Taylan F. (2015, Eds.), Foucault-Marx. Lectures, usages, confrontations, Paris, La Découverte.

Lemke Th. (2007), Biopolitik. Zur Einführung, Hamburg, Junius Verlag.

Laclau E. (2004), Can Immanence explain Social Struggles?, in Passavant P. A. – Dean J. (Eds.), Empire’s New Clothes. Reading Hardt and Negri, London Routledge, 21-30.

Lotringer S. (2005), We the Multitude, «Social Text», 82, 23/1, 1-13.

Maier H. (1980), Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, München, Beck.

Mandarini M. (2009), Beyond Nihilism: Notes Towards a Critique of Left Heideggerianism in Italian Philosophy of the 1970s, in Chiesa L. – Toscano A. (Eds.), The Italian Difference. Between Nihilism and Biopolitics, re-press, Melbourne, 55-80.

Nancy J.-L. (1986), La communauté désouvrée, Paris, Bourgois.

Nancy J.-L. (2002), Note sur le terme «biopolitique», in La création du monde ou la mondialisation, Paris, Galilée, 134-143.

Napoli P. (2003), Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte.

Negri A. (1999), The Specter’s Smile, in Sprinker M. (Ed.), Ghostly Demarcations. A Symposium on Jacques Derrida’s Specters of Marx, London, Verso, 5-16.

Nillson J. – Wallenstein S.-O. (2013, Eds.), Foucaults, Biopolitics and Governamentality, Huddinge, Södertörn Philosophical Studies.

no spoon (2011), Das Unbehagen an der Biopolitik, in Pieper M. – Atzert Th. – Karakayali S. – Tsianos V. (Hrsg.), Biopolitik in der Debatte, Wiesbaden, VS Verlag, 181-192.

Ober J. (2008), The Original Meaning of “Democracy”: Capacity to do Things not Majority Rule, «Constellations», 15, 1, 3-9.

Paltrinieri L. (2010), L’équivoque biopolitique, «Chimères», 3, n. 74, 153-166.

Paltrinieri L. (2104), Pour une histoire conceptuelle du doublet Population/Peuplement, in F. Desage F. – Sala Pala V. – Morel C., Le peuplement comme politiques, Presses Universitaires de Rennes, 43-63.

Rancière J. (2002), Peuple ou Multitude?, «Multitudes», 9, 95-100.

Rehmann J. (2004), Postmoderner Links-Nietzscheanismus: Deleuze & Foucault. Eine Dekonstruktion, Hamburg, Argument Verlag.

Revel J. (2005), Expériences de la pensée. Michel Foucault, Paris, Bordas.

Revel J. (2008a), Dictionnaire Foucault, Paris, Ellipses.

Revel J. (2008b), Identità, natura, vita: tre decostruzioni biopolitiche, in Galzigna M. (ed.), Foucault, oggi, Milano, Feltrinelli, 134-149.

Ritzer G. (1993), The McDonaldization of Society, Newbury Park, Pine Forge Press.

Sassen D. (2002), The Repositioning of Citizenship: Emergent Subjects and Spaces of Politics, «Berkeley Journal of Sociology», 46, 4-25.

Sassen S. (2008), Territory, Authority and Rights: from Medieval to Global Assemblages, Princeton, Princeton University Press.

Schiera P. (1968), Il cameralismo e l’assolutismo tedesco, Milano, Giuffrè.

Schmitt C. (1979), Der Begriff des Politischen, Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, Berlin, Dunker & Humblot.

Schmitt C. (2004), Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveranität (1922), Berlin, Dunker & Humblot.

Schmitt C. (2007), Die Wendung zum diskriminierenden Kampfbegriff (1938), Berlin, Dunker & Humblot.

Seibert Th., Die Abenteuer der Ontologie. Zwischenbilanz einer laufenden Auseinandersetzung um das biopolitischen Sein, in Pieper M. – Atzert Th. – Karakayali S. – Tsianos V. (Hrsg.), Biopolitik in der Debatte, Wiesbaden, VS Verlag, 163-180.

Senellart M. (1995), Les arts de gouverner: du régimén medieval au concept de gouvernement, Paris, Seuil.

Thomas Y. (1984), Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort, in Du chatiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Rome, École française de Rome, 499-548.

Tronti M. (1966), Operai e capitale, Torino, Einaudi.

Virno P. (2003), Quando il verbo si fa carne. Linguaggio e natura umana, Torino, Bollati Boringhieri.

Žižek S. (2004), The Ideology of Empire and its Traps, in Passavant P. A. – Dean J. (Eds.), Empire’s New Clothes. Reading Hardt and Negri, London Routledge, 255-266.

Edgard Morin usa regolarmente il termine in Francia negli anni ’60. André Birre fonda nel 1968 i «Cahiers de la biopolitique». L’Association internationale de science politique organizza nel 1975 a Parigi il Convegno «Biologie et politique» al quale prendono parte studiosi come Albert Somit e Thomas Thorson che nelle loro ricerche utilizzavano da tempo il termine «biopolitics». Cfr. Paltrinieri, 2010: 159. Per la storia dell’introduzione della categoria di biopolitica nella scienza politica del ‘900: Lemke, 2007. ↩

Da ultimo: Nilsson-Wallenstein, 2013. ↩

Ho in mente il Chap. XI, di An Essay on the Principle of Population, as it affects the Future Improvement of Society, with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet and Other Writers, 1798 di Robert Malthus. ↩

«Il faudrait parler de bio-politique pour désigner ce qui fait entrer la vie et ses mécanismes dans le domaine des calculs explicites et fait du pouvoir-savoir un agent de transformation de la vie humaine; ce n’est point que la vie ait été exhaustivement intégrée à des techniques qui la dominent et la gèrent; sans cesse elle leur échappe». ↩

Aristotele, Pol. I, (A), 2, 1253a. ↩

Derrida tornerà molte volte polemicamente su questo presupposto heideggeriano. Cfr. ad esempio: Derrida, 2003b. ↩

«Lo stato di eccezione tende sempre di più a presentarsi», scrive altrove Agamben, «come il paradigma di governo dominante nella politica contemporanea» (Agamben, 2003 : 11). ↩

Per Agamben, al contrario, il linguaggio è fondamentalmente un «dispositivo di cattura» – probabilmente: il più decisivo – e, dunque, di dominio della zoê, come lo sono tutti i biopoteri (Agamben, 2002; 2006). ↩

K. Marx, Das Kapital, I, 3, MEW, Bd. 23, 267: «il capitale è lavoro morto, che si ravviva, come un vampiro, soltanto succhiando lavoro vivo e più vive quanto più ne succhia». ↩

Cfr. no spoon, 2011. ↩