qui la prima parte

Il consenso alla legittimazione della violenza di genere è un problema sociale e anche culturale.

Penso che il dialogo interculturale sia spesso difficile ma penso anche che sia imprescindibile. Da un lato serve per contrattaccare il governo di uno stato autoritario che strumentalizza la cultura al fine legittimare la violenza di genere a casa, al lavoro, a scuola, nelle istituzioni statali e anche in strada. Dall’altro lato sono certa che le reazioni islamofobiche ostacolano il dialogo interculturale e impediscono di sviluppare empatia, necessaria a sua volta per capire perché dichiarazioni come quelle sopra riportate costituiscono strumenti in grado di garantire consenso sociale. Se il governo strumentalizza la legittimità delle credenze culturali della maggioranza della popolazione, allora riappropriamocene. Anche assumendo che la risoluzione di questioni sovrastrutturali necessiti un cambiamento radicale e strutturale della società globale, penso che sia poco lungimirante liquidare la risoluzione di questioni culturali come mera appendice di dinamiche sistemiche che permettono e legittimano la riproduzione di relazioni sociali fondate sulla disuguaglianza e sulla competizione. Penso invece che il superamento delle contraddizioni sociali attuali non possa avvenire se non affrontiamo direttamente anche le contraddizioni culturali alle quali sono inevitabilmente intrecciate.

“Se non capiamo il patriarcato siamo impantanati” ha scritto Suzanne Moore nell’articolo citato in precedenza. La giornalista ha precisato anche che il concetto di patriarcato è sovrastante, universalizzante e trans-storico, ponendo l’accento sul fatto che non è pero affrontato abbastanza nella sua interculturalità. Anche la Moore – tra le tante – ricorda il dibattito sull’importanza dell’intersezionalità nelle questioni di classe e razza. Ho visto girare su Facebook un’immagine di Biancaneve che in turco diceva “non mi serve un principe per svegliarmi, grazie ma mi sono svegliata da sola”. Purtroppo non ho salvato l’immagine ma spero che ragionare sul personaggio di Biancaneve – una principessa dalla carnagione bianchissima – possa aiutare molte donne e molti uomini a svegliarsi e a capire perché si discute di intersezionalità di classe e razza. Il concetto di razza eccede quello di cultura ma l’intersezionalità delle questioni di classe e cultura è altrettanto urgente. Sono convinta del bisogno che hanno del nostro supporto tutte quelle che, anche per via delle loro credenze culturali, ancora accettano sofferenza e martirio come punizione per dei crimini mai commessi. So che molte sono convinte che un dio punitivo possa anche essere amorevole ed è per questo che a volte scambiano mariti gelosi e violenti per mariti innamorati. Nonostante ciò, prendo le dovute distanze da tutti quelli che vorrebbero negare a quelle donne anche il diritto a credere nell’esistenza di una qualsiasi divinità, kemalisti in Turchia e materialisti intransigenti compresi.

Finora ho incontrato troppe donne rassicurate di più dall’idea di una giustificazione divina che dalle possibilità materiali di riscatto sociale. Penso che la diffusione di teofobia rappresenti un rischio che sta impedendo il dialogo tra donne di diverse culture, di differenti posizioni sociali e anche politiche. E penso soprattutto che impedire a una donna di portare il velo costituisca una violazione della sua libertà come autodeterminazione tanto quanto impedirle di lasciare il capo scoperto. Sì, è vero, lo stato islamico è una realtà tragica ed è anche vero che stanno conquistando consenso sociale le virate a sinistra di un papa addirittura più alternativo di qualche mio conoscente di vecchia data. Penso però che sia controproducente temere ogni persona credente. Penso invece che sia necessario superare la teofobia prima di tutto per riconoscere la soggettività politica di donne oggettivate non solo dal califfato e dalla chiesa ma anche da qualsiasi uomo o donna antifemminista che vieti loro la libertà di espressione culturale, forzandole a fare quel che presuppongono sia meglio per loro.

Se già rifiutiamo ogni atteggiamento razzista indipendentemente dalla classe di chi lo assume, e se rifiutiamo già l’atteggiamento paternalista della classe media quando discute della classe lavoratrice come se si trattasse di una classe culturalmente e socialmente omogenea, allora non possiamo non respingere anche ogni atteggiamento teofobico che assume a priori l’opinione etica e politica di ogni teista come essenzialmente inferiore. Per questo penso siano utili esercizi di empatia, un atteggiamento che non è il risultato immediato di una semplice operazione mentale ma è piuttosto il risultato della mediazione risolutiva di conflitti sociali e culturali. In altre parole, penso che l’empatia non derivi dal semplice mettersi nei panni degli altri e che piuttosto necessiti il superamento dei pregiudizi sociali e culturali che abbiamo nei loro confronti e nei confronti dei loro panni. Penso però che non sia sufficiente capire come si sentono donne che non hanno mai avuto l’opportunità di incontrare persone che le hanno sostenute a diventare femministe. Penso che sia necessario capire come pensano e, in particolare, cosa pensano riguardo alla libertà e ai percorsi per ottenerla.

Per questo provo a parlare di intersezionalità tra classe e cultura in Turchia, senza però parlare di femminismo islamico perché non lo conosco, mentre ne ho conosciute diverse di donne che pensano che Mustafa Kemal Atatürk sia (stato) una sorta di principe azzurro. La propaganda sessista e disumana del governo attuale suscita sicuramente terrore, ma sul contesto locale pesa infatti anche la gravità di una storia recente profondamente marcata dal culto della personalità e dalla fede religiosa nell’idea di nazione. Presumo che molti dei sostenitori dell’AKP pensino che la loro libertà d’espressione religiosa possa essere più salvaguardata dal partito guidato da Erdoğan che da un partito come il CHP. Anche se pochi mesi fa ha marciato da Ankara a Istanbul in nome della giustizia, il CHP s’ispira tuttora ai principi del kemalismo. È Erdoğan che riesce a illudere le donne musulmane in Turchia di liberarle dalla loro condizione di sottomissione. Ci riesce proprio perché il kemalismo della prima repubblica non era riuscito a illuderle che l’imposizione forzata di un ideale di libertà fosse la libertà. Mentre tenta in tutti i modi di eliminare certe donne dalla gestione politica degli affari comuni, il governo attuale favorisce la presenza di donne che in passato erano obbligate a togliersi il velo e dunque a reprimere la propria identità culturale per poter avere accesso all’amministrazione pubblica o ai servizi educativi.

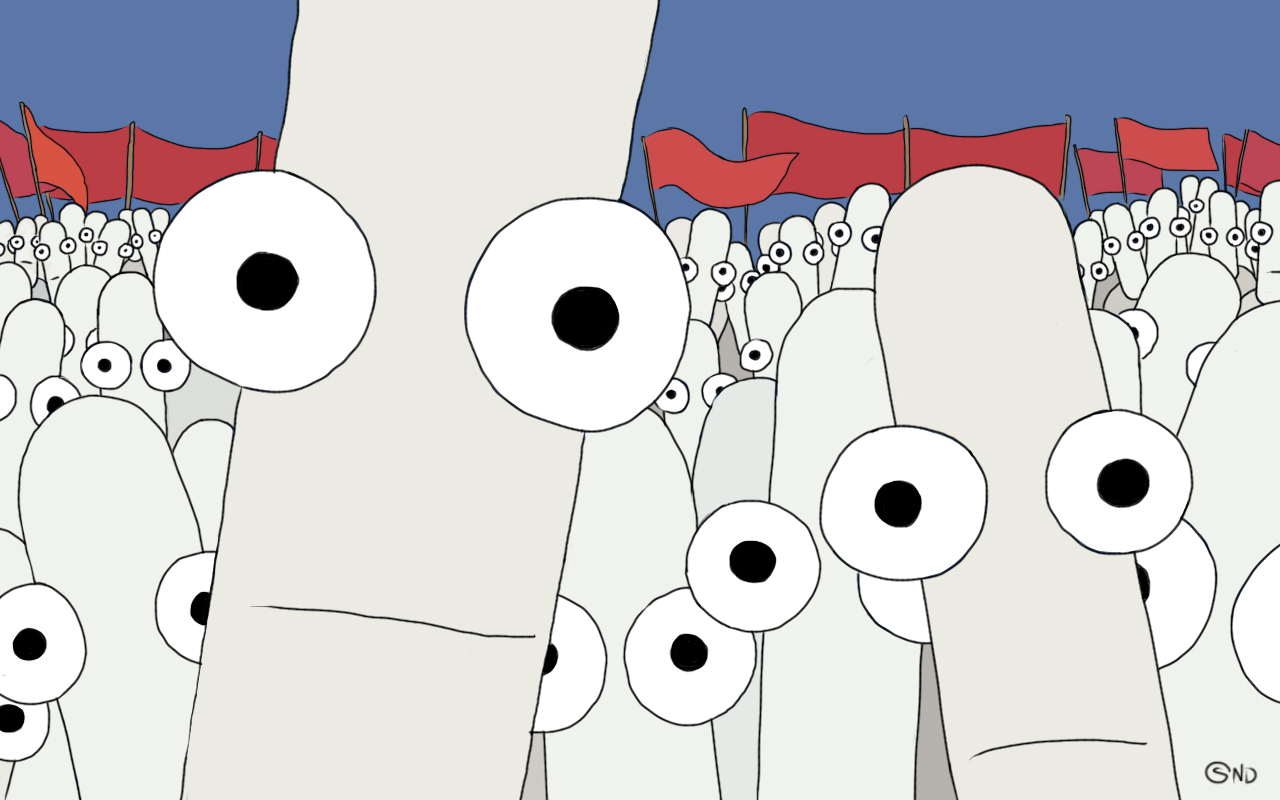

Rappresentativi della polarizzazione della società locale sono i post sui social di novembre. Smisurate e smielate sono state celebrazioni per il settantanovesimo anniversario della morte di quello che la maggioranza del paese venera ancora come il padre della repubblica turca e di tutti i suoi cittadini-sudditi. Erdoğan ha dichiarato che non consentirà al CHP di rapirgli Atatürk ma neanche una simile dichiarazione mette in dubbio la tradizione religiosa che porta i cyberkemalisti a venerare il padre della patria al pari di un padre divino. Ad “Atam” – il diminutivo vezzeggiativo che sono andati per la maggiore su Facebook – i bambini scrivono pensierini e letterine proprio come molte di noi a scuola erano state abituate a mandarle a gesù, a babbo natale o, alla meno peggio, ai presentatori mascherati da animali di trasmissioni televisive come bim bum bam. Fortuna che almeno ai tempi nostri i genitori non potevano condividerle pubblicamente. Il modello di governo attuale riesce a funzionare come riuscì a funzionare il modello precedente perché i due tipi di gestione dei conflitti sociali e culturali sono uguali nella loro differenza.

Entrambi i modelli costituiscono esempi di mansplaining e di sicuro condividono uno dei principi ispiratori, e cioè la soppressione violenta della libertà di espressione in nome della stessa libertà di espressione, facendo così un uso ideologico sia del concetto stesso di libertà sia del concetto di spazio pubblico. Lo stesso principio lo ritroviamo anche in Europa, dove ispira un proibizionismo xenofobico e razzista. Mi chiedo: ha fatto abbastanza discutere la legge promulgata recentemente in Austria per obbligare donne velate a scoprire il volto pena non solo la libertà di espressione religiosa ma anche una multa di €150? È ovvio che gioirei anche io alla vista di tutte le donne di questo mondo – e di quello transumano a venire – gioire per la liberazione dall’oppressione maschile, proprio come gioì la donna siriana dell’ormai iconica immagine in cui si strappa via la veste nera non appena riuscita a scappare dal territorio del califfato.

Entrambi i modelli costituiscono esempi di mansplaining e di sicuro condividono uno dei principi ispiratori, e cioè la soppressione violenta della libertà di espressione in nome della stessa libertà di espressione, facendo così un uso ideologico sia del concetto stesso di libertà sia del concetto di spazio pubblico. Lo stesso principio lo ritroviamo anche in Europa, dove ispira un proibizionismo xenofobico e razzista. Mi chiedo: ha fatto abbastanza discutere la legge promulgata recentemente in Austria per obbligare donne velate a scoprire il volto pena non solo la libertà di espressione religiosa ma anche una multa di €150? È ovvio che gioirei anche io alla vista di tutte le donne di questo mondo – e di quello transumano a venire – gioire per la liberazione dall’oppressione maschile, proprio come gioì la donna siriana dell’ormai iconica immagine in cui si strappa via la veste nera non appena riuscita a scappare dal territorio del califfato.

Penso però che leggi ispirate dall’islamofobia siano contrarie ai principi che ispirano il movimento per la liberazione della donna dalla violenza del patriarcato e del paternalismo. Penso che una delle condizioni di possibilità per il dialogo interculturale sia l’abbandono dei pregiudizi ontologici e/o epistemologici che ci impediscono di percepire i limiti oltre i quali non abbiamo il diritto di usare violenza di stato per persuadere altre donne a fare quello che secondo noi sarebbe meglio fare. Penso che leggi ispirate dall’islamofobia favoriscano la radicalizzazione dell’islamismo piuttosto che impedirla. E penso anche che il superamento dei nazionalismi e dell’islamofobia sia il primo passo necessario per poter ripristinare lo stato di diritto in Turchia, proprio perché l’islamofobia europea e kemalista non fa altro che supportare indirettamente le politiche del governo attuale contro donne, minori e LGBTI+. Ovvio, marxisti e post-strutturalisti hanno già risolto il problema della religione, ma le donne di tutto il mondo non potranno mai unirsi finché non colmeremo il divario che esiste tra la linea di un partito che si fa portavoce dell’uguaglianza di genere e le pratiche culturali di comunità etniche fortemente marcate da sentimenti religiosi tanto quanto da esigenze economiche.

Senza dialogo interculturale non riusciremmo mai a evitare che ad esempio un curdo disoccupato che voti HDP svenda per motivi economici le figlie al primo “buon partito” o che un italiano in pensione che abbia sempre votato PCI eserciti violenza psicologica sulle figlie per non farle divorziare. Ovvio, gli scritti di Marx non sono sufficienti a pensare le donne di tutto il mondo come classe e, ovvio, non tutte le donne hanno ancora avuto l’opportunità o addirittura neanche il permesso di leggere poco più che qualche passo del vangelo o del corano. Sì, certo, tutto ciò sembra un’ovvietà ma, come una buona parte delle ovvietà, rischia sempre di essere trascurata. A maggior ragione, dunque, l’educazione al diritto alla libertà di espressione culturale – compresa quella religiosa – è un problema determinato soprattutto dall’insufficienza di educazione fondata sull’uguaglianza di genere. Di conseguenza sono lampanti i motivi per cui è proprio l’educazione islamica nelle scuole che il governo turco cerca di rafforzare impedendo, ad esempio, l’insegnamento di teorie evolutive o separando bambine e bambini in molte scuole.

Le riforme scolastiche non fanno altro che rafforzare la struttura patriarcale della famiglia tradizionale, il cui valore culturale ci è stato insegnato a scuola anche in Italia, dove – come in Turchia – il livello di istruzione influisce profondamente sulla legittimazione della violenza come tradizione familiare e pratica culturale. “Mustang” (2015) non è un film eccezionalmente bello ma è utile per riflettere sul ruolo indispensabile della scuola nella lotta contro il matrimonio precoce e forzato di molte ragazzine. Lale, Nur, Ece, Selma e Sonay sono sorelle orfane alle quali lo zio vieta ogni tipo libertà, compresa quella di andare a scuola. Purtroppo si tratta di un film abbastanza realista che mi fa ricordare una ragazzina conosciuta tempo fa. E’ curda ma il padre non la mandava al liceo. Sia lei sia le protagoniste del film sono pienamente consapevoli della loro condizione e a scuola ci sarebbero andate molto volentieri. Non c’è dunque bisogno di spiegare perché le misure repressive prese durante lo stato di emergenza colpiscano proprio le persone impegnate nell’educazione per l’uguaglianza di genere.

Una mia amica mi ha raccontato dell’esperienza con i suoi studenti in una scuola privata di lingue straniere che, in Turchia come altrove, si possono imparare non solo a scuola ma anche in prigione. Lo sappiamo tutt* che le regole grammaticali di certe lingue sono elementi culturali che permettono la riproduzione di regole e strutture sociali oppressive. In turco ad esempio la terza persona singolare è un soggetto che non può essere né maschile né femminile perché “o” può significare sia “lei” sia “lui”. In compenso però la discussione è focalizzata sull’uso dei termini “bayan” e “kadın” (rispettivamente “signora” e “donna”), perché l’identità della donna non è una questione meramente biologica né tantomeno qualcosa che possa essere definito dallo stato civile. Insomma, ogni lingua e linguaggio – compreso quello architettonico – sono strumenti di riproduzione del patriarcato. La mia amica non si stancava mai di ripeterlo a se stessa, alle sue studentesse e ai suoi studenti, ma era stanchissima di pensare a un modo efficace per reagire alle loro ripetute battute sessiste di alcuni di loro, così un giorno propose a una classe di leggere e commentare un articolo di giornale sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Leggendolo le risero in faccia ma lei non demorse. Commentandolo le dissero che il posto delle donne è casa a cucinare. Fece passare qualche giorno e poi decise di utilizzare l’ora dedicata alle attività di conversazione per fare esercizi di empatia. A uno dei suoi studenti più sessisti chiese: “come ti sentiresti e cosa penseresti se avessi 12 anni e fossi forzato psicologicamente e/o fisicamente ad avere rapporti sessuali con una donna, magari anziana e per aggiunta pure brutta?”. In quel momento almeno lui sembrò capire e a me basta per sospendere il giudizio sulla metodologia didattica della mia amica che, invece, molto probabilmente altri accuserebbero di propaganda politica o perfino terroristica. Molti degli studenti della mia amica sono musulmani praticanti e supportano la posizione di leader religiosi e sostenitori del governo che dichiarano apertamente che le donne non dovrebbero far altro che stare in casa e pregare. I sostenitori di Alternative für Deutschland non sono musulmani ma il messaggio ironico di uno dei loro poster non è affatto diverso: le donne non dovrebbero far altro che stare in casa e soddisfare i bisogni del marito [a sinistra: “Vedete anche voi una donna che cucina in una cucina? Non è politicamente corretto.”].

Leggendolo le risero in faccia ma lei non demorse. Commentandolo le dissero che il posto delle donne è casa a cucinare. Fece passare qualche giorno e poi decise di utilizzare l’ora dedicata alle attività di conversazione per fare esercizi di empatia. A uno dei suoi studenti più sessisti chiese: “come ti sentiresti e cosa penseresti se avessi 12 anni e fossi forzato psicologicamente e/o fisicamente ad avere rapporti sessuali con una donna, magari anziana e per aggiunta pure brutta?”. In quel momento almeno lui sembrò capire e a me basta per sospendere il giudizio sulla metodologia didattica della mia amica che, invece, molto probabilmente altri accuserebbero di propaganda politica o perfino terroristica. Molti degli studenti della mia amica sono musulmani praticanti e supportano la posizione di leader religiosi e sostenitori del governo che dichiarano apertamente che le donne non dovrebbero far altro che stare in casa e pregare. I sostenitori di Alternative für Deutschland non sono musulmani ma il messaggio ironico di uno dei loro poster non è affatto diverso: le donne non dovrebbero far altro che stare in casa e soddisfare i bisogni del marito [a sinistra: “Vedete anche voi una donna che cucina in una cucina? Non è politicamente corretto.”].

Per questo mi preme ribadire che l’islamofobia è solo un altro ostacolo alla lotta contro il patriarcato. Sono quasi certa che alcune delle mie compagne di classe delle elementari, delle medie, delle superiori e anche dell’università la pensino proprio come tanti uomini. Pensano tutti che la loro cultura e la loro società siano veramente tanto diverse quelle musulmane. Ovunque, in Turchia come in Europa, la retorica sessista di politici e funzionari pubblici non fa altro che legittimare discriminazione e violenza facendo leva sul fatto che rispecchiano pratiche della tradizione sociale e culturale locale, mentre molti dimenticano che si tratta appunto di una questione globale. Nel 2014 Erdoğan intervenne al summit internazionale organizzato dall’Associazione Donne e Democrazia (KADEM) e dal ministro per la famiglia e per le politiche sociali. Il tema era “donne e giustizia” ma, stando ad una delle sue ennesime dichiarazioni, l’uguaglianza di genere sarebbe “contro natura”. È chiaro dunque che simili discorsi non possono far altro che aumentare episodi di violenza di genere, alcuni dei quali sono stati riportati anche dai media italiani.

Recentemente diverse donne sono state prese d’assalto sui mezzi di trasporto pubblici perché indossavano pantaloncini corti. I pantaloncini corti non sono la minigonna e acquisiscono un valore aggiunto quando leggiamo che altrettanto recentemente uno dei tanti imam ha dichiarato che le donne non dovrebbero neanche portarli i pantaloni. Io, invece, personalmente preferisco scoprire le spalle che le gambe. A Istanbul, d’estate fa parecchio caldo e, quando voglio, voglio poter uscire con la mia bella blusa nera aperta sul dietro fino al fondo schiena, anche quando cammino sola, di giorno o di notte. Non è anche di questo che parliamo quando parliamo di diritto alla città? Non sempre però il mio desiderio di libertà vince sulla paura e spesso, anche quando non avrei voluto, mi sono ritrovata a sudare, stretta da jeans, reggiseno e t-shirt perché purtroppo continuo tuttora a chiamare prudenza ciò che in realtà è sicuramente mancanza di coraggio.

La mancanza di coraggio non è sufficiente però a spiegare fine in fondo la mia abitudine ad adottare accorgimenti che pensavo fossero utili al dialogo interculturale. Senza negare che si trattava di un atteggiamento paragonabile all’autocensura, mi preme precisare che si trattava anche di un tentativo sincero di integrazione nel contesto locale. L’integrazione è necessariamente problematica quando è concepita come una sorta di fusione tendente all’assimilazione, mentre la priorità è trovare metodi effettivi, rapidi e poco invasivi per ottenere una sorta di rispetto senza il quale non avremmo mai modo di penetrare il muro della diffidenza e costruire quello del rispetto reciproco, soprattutto nel caso in cui lo straniero sia una donna che non vuole smettere di camminare da sola di notte.

L’esempio classico più semplice e più sbagliato da immaginare è quello del luogo di culto, sia esso chiesa o moschea, dove non siamo obbligate a entrare, a meno che non vogliamo coprirci il capo, le spalle, il seno o le cosce. Noi che ovviamente le strade di ogni quartiere e di ogni città non le pensiamo e vogliamo come un luogo di culto, siamo anche le stesse persone che spesso si chiedono: chi ha diritto alla città allora? In molti concordiamo che la riposta sia “tutt@, ovvio no?”. Ovvio, se parliamo di quartieri e di città, non possiamo confonderli con i luoghi di culto perché in teoria i quartieri e le citta dovrebbero essere aperti a tutt@. Il problema, però, è che a volte diamo tutto ciò per scontato, dimenticando che sappiamo benissimo che non è così, soprattutto laddove l’organizzazione sociale è fortemente influenzata – se non determinata – da legami etnici e, in quanto tali, culturali. Cambierebbe qualcosa se provassimo a riformulare la domanda: quale sarebbe la scala ottimale per decidere come vivere in un quartiere di una città che, in quanto tale, spesso è già un sistema interculturale?

Era questo che qualche anno fa avrei voluto dire a una ragazza quando mi raccontò che aveva paura a camminare da sola di notte a Talimhane, un quartiere dietro piazza Taksim dove all’epoca le impalcature dei cantieri della zona creavano zone d’ombra poco illuminate e soprattutto poco sicure. Invece le risposi di evitare scollature troppo appariscenti, ma non era assolutamente mia intenzione giudicarla o almeno pensavo così a quel tempo. Volevo davvero semplicemente dirle di stare attenta ma, appena ebbi l’occasione di rincontrarla, le porsi le mie più sincere scuse, che lei accettò immediatamente perché capì che altrettanto immediatamente avevo capito anch’io. Ero talmente concentrata sulla paura che entrambe provavamo che non mi accorsi che era anche rabbia quella che lei provava. Rabbia nei miei confronti. Non fui capace di riconoscerla, nonostante fosse lo stesso tipo di rabbia che avevo già provato tante volte anch’io in passato, quando qualcun altro e qualcun’altra avevano già fatto commenti sul mio di abbigliamento o di trucco che, secondo loro, tendevano allo spudorato. Eppure non mi sono mai dimenticata di cosa provavo io ad andare in giro in italia in canottiera e senza reggiseno, quando mi sentivo abbastanza a casa da non dovermi curare troppo degli sguardi o dei giudizi. Quando incontrai lei, invece, ero talmente preoccupata di essere giudicata orientalista che mi preoccupavo più di rispettare i valori della cultura religiosa locale che di rispettare i valori della donna in quanto tale, applicando dei principi di giudizio diversi per situazioni simili, la sua e la mia.

Per lo stesso motivo mi arrabbio ancora quando incontro donne che al mare ridono alla vista di altre donne in burqini, magari senza sapere neanche se quelle donne hanno scelto di coprirsi o se sono state forzate a farlo. Se avessero scelto di farlo, le risa della altre donne sarebbero una forma di vittimizzazione, simile all’atteggiamento neocoloniale di chi sostiene la necessità di civilizzarle. Se invece fossero forzate, le risa della altre donne sarebbero un segno di arroganza che ruberebbe il posto che spetterebbe di diritto alla solidarietà. In troppi casi ancora non siamo capaci di accorgerci quando l’attaccamento alle proprie radici culturali ci impedisce di renderci conto che la nostra libertà non sarà mai piena finche’ non sarà la libertà di tutt@. Tuttora, però, nonostante abbia finalmente capito cosa si critica quando si parla di doppio standard, non sono capace di sublimare completamente la rabbia in audacia. La paura che a volte provo in strada resta troppa, soprattutto quando mi sento sola per le strade di Beyoğlu di notte, perché alcune donne sono finite in prigione, mentre molte altre hanno preferito cambiare quartiere, città o Paese, compresa la sottoscritta.

La repressione, lo stupro urbano di Beyoğlu e l’intensificazione della mia paura a camminarci da sola di notte

A Beyoğlu ce n’erano già così tante di pistole che a farmi paura non servivano pure i fucili dei militari che ora passeggiano per le strade laterali di corso Istiklal dopo il turno davanti all’ambasciata olandese o svedese che sia. A Beyoğlu ce n’erano già anche troppe di pistole anche prima che, allo scopo di garantire la sicurezza di 386 quartieri, il governo reintroducesse un corpo di guardia simile a quello che le amministrazioni cittadine introdussero negli anni ‘70, in un periodo di alti flussi migratori dalle province anatoliche verso i grandi agglomerati metropolitani, legittimato all’epoca come garanzia per la sicurezza contro furti e crimine in generale. Il capo della polizia Çalışkan ha dichiarato che Istanbul è stata scelta come banco di prova per verificare l’adeguatezza e la funzionalità del programma. Si è riferito alle guardie chiamandole “aquile notturne”, una simbologia che ci ricorda di sicuro di non dimenticare mai la banalità del male.

Pochi mesi fa tornai a fare un giro a Beyoğlu per qualche giorno. Una notte camminai da sola da Kurtuluş verso Taksim, proprio come facevo spesso in passato. Mi guardai intorno e mi resi conto che ero l’unica donna nei paraggi. Non era la prima volta che mi succedeva di ritrovarmi sola ma quella notte ho avuto più paura, forse perché ne sono diventata semplicemente più consapevole. Era tardi, saranno state le 4 di mattina. Notai che – stranamente? – non c’era neanche nessun@ delle/dei sex-worker che di solito mantengono viva l’atmosfera e l’economia della zona anche a quell’ora. Di uomini invece ce n’erano ancora parecchi lungo tutto il viale. Mi sono sentita abbandonata, intrappolata tra la strada e il marciapiede, neanche fossi un’equilibrista che per nessun motivo si sarebbe potuta permetter di cadere dal sottile ciglio che li separa e li definisce.

Lungo tutta la strada si saranno fermati almeno 3 o 4 taxi ma quella notte non sono voluta salire. Tempo fa un’amica mi raccontò che al Cairo si sentì costretta a prenderlo, mentre io quella notte ho deciso che non potevo smettere di camminare, perché il taxi lo voglio poter prendere solo quando ho tanta fretta o troppo freddo, e non quando ho paura di camminare da sola per strada di notte. Lungo tutto il marciapiede fui costretta a camminare velocissima. Fu in quel momento che mi sono distaccata, mi sono osservata e mi sono accorta che camminavo a zig-zag, percorrendo una vera e propria gincana. Cercavo di mantenere una distanza minima di sicurezza di almeno 2 metri da ogni uomo che incontravo. Imparai a farlo guidando per le strade di campagna delle mie parti, quando ancora non avevo idea che a Riyadh ci fossero donne che continuassero a guidare nonostante il divieto precedente alla recente riforma.

Sicurezza non è solo sinonimo di cautela ma anche di garanzia del rispetto dei diritti e, soprattutto, di risolutezza nel reclamarli. La sicurezza di me stessa è ciò che non posso permettermi di scordare a casa quando esco da sola di notte, soprattutto dopo la dichiarazione dello stato di emergenza. La sicurezza invocata dalle misure che il governo dice di aver preso per mantenere l’ordine è invece la sicurezza di chi pensa che la repressione del dissenso possa essere sufficiente a reprimerlo completamente. Nonostante propaganda demagogica e irregolarità, il referendum costituzionale del 16 aprile 2017 ha rivelato che una metà del Paese non pensa che le recenti misure di sicurezza siano rassicuranti. Di questa metà, però, chissà quant@ sono consapevoli che le misure di sicurezza mirano a infondere terrore e fomentare odio allo scopo di legittimare l’intensificazione della militarizzazione di Beyoğlu, un processo che precede sia la dichiarazione dello stato di emergenza sia la rivolta di Gezi.

La militarizzazione della zona e i divieti di manifestare sono necessari al governo attuale per continuare quasi indisturbato a sfregiare il paesaggio fisico e umano di Beyoğlu con piani di rinnovamento chirurgico simili a quelli proposti dal presidente per l’amministrazione centrale e locale: entrambi effetto dell’adattamento delle politiche neoliberali globali al contesto culturale e sociale locale. Alla paura si aggiunge la rabbia. Ad esempio mi fa indignare l’onnipresenza di bandiere e polizia nei luoghi in cui adoravo trascorrere la mia vita quotidiana a Beyoğlu, seduta ai tavoli all’aperto di uno dei diversi bar che ormai hanno dovuto chiudere per via dell’aumento degli affitti o per via di problemi con le forze di polizia. Mi arrabbio anche con me stessa per non scattare foto e non documentare mai abbastanza per via della paranoia che le misure repressive sono davvero riuscite a mettermi in testa, togliendomi le energie necessarie per trascorrere il tempo come mi piaceva moltissimo fare: seduta in qualche bar di Beyoğlu in compagnia di chi discuteva di come organizzare le forze per realizzare le utopie necessarie a far sì che un mondo migliore diventi una possibilità reale.

Molti dei tavoli li aveva già tolti la polizia municipale tanto tempo prima della prima dichiarazione dello stato di emergenza, addirittura prima che quelli di Gezi provassero a dire già allora “è troppo, adesso basta!”. La liberazione sessuale è parte integrante di ogni spinta rivoluzionaria, non ne è una mera appendice. Non lo conferma solo il semplice fatto che durante la rivolta di Gezi al parco c’erano anche le tende delle organizzazioni femministe e di quelle LGBTI+. Lo conferma anche un altro fatto: seduti a quei tavoli a Beyoğlu, prima e dopo Gezi, parlavamo spesso anche di libertà sessuale. Purtroppo, però, le buone intenzioni non mai sufficienti da sole e, a volte, ci siamo ritrovate a discutere di molestie e manipolazione anche in quegli ambienti dove si supponeva potessimo sentirci libere e allo stesso tempo sicure. Ben vengano dunque le discussioni e anche le reazioni forti delle femministe locali che, determinatissime, non si fanno scrupolo a proporre il boicottaggio di certi locali quando le discussioni faccia a faccia con i proprietari non bastano a farli smettere di approfittare della loro posizione per continuare più o meno consapevolmente con lo sfruttamento emotivo e sessuale.

Nonostante Gezi, in questi ultimi tempi dappertutto – sui giornali, sui social media e sulle bocche di molti – si ripete come un mantra che “Beyoğlu è finita, è morta!” (“Beyoğlu bitti, öldü!”)? A mio avviso, però, chi pone il problema in questi termini, rischia sviste importanti che impediscono di contestualizzarlo adeguatamente. Innanzitutto il problema è anche un problema di soggettività. Dicendo che Beyoğlu è finita o morta è come se accettassimo che i quartieri e le città fossero dei soggetti simili agli umani capaci di morte naturale o perfino suicidio. In questo caso lo spazio di Beyoğlu non è soggetto ma oggetto, motivo e teatro di conflitto. Inoltre, la retorica della morte domina la maggior parte dei resoconti della trasformazione in corso ma l’uso della metafora dell’omicidio intenzionale e violento per interpretare lo stato avanzato dell’innegabile cambiamento radicale in corso non è propriamente azzeccato per descrivere e analizzare le dinamiche della trasformazione già avvenuta. Se ci si riferisce ai rapporti sessuali non consensuali con il termine “stupro”, allora perché non possiamo riferirci allo sviluppo urbano con il termine “stupro” nel caso in cui i rapporti di produzione dello spazio in questione non siano consensuali e siano piuttosto imposti nonostante le ripetute manifestazioni di dissenso da parte di chi a Beyoğlu ci ha abitato o ci abita ancora? Anziché parlare di suicidio o omicidio violento parlerei più propriamente di stupro e di tutti gli effetti psicologici dello stress post-traumatico che una persona sopravvissuta a un violentissimo stupro è costretta a dover affrontare, compresa anche la perdita di fiducia. La fiducia in questione ovviamente non è solo quella nelle istituzioni ma anche la fiducia in sé e negli altri, soprattutto quando anche noi che ce ne siamo andat@ diciamo alle persone che invece hanno deciso di rimanerci a Beyoğlu che è finita perché, così facendo, le demoralizziamo ancor di più e – volontariamente o meno – neghiamo loro perfino la nostra solidarietà.

Privati anche della fiducia, è stato difficile non cadere a capofitto in una profonda depressione collettiva, dalla quale in Turchia – come altrove – si è troppo abituati a uscire con un vero e proprio abuso di psicofarmaci anziché con una cura adeguata delle cause politiche, sociali, economiche e culturali che ci fanno stare male. Quando si cade, l’importante è come si atterra e l’abbiamo imparato tutti a suon di film, ma la repressione e la sua legittimazione non sono una finzione e di coraggio ce ne vuole davvero tanto per risalire, forse più di quello necessario per buttarsi da un palazzo di 50 piani. Per rialzarci ce la stiamo mettendo tutta e, come se non bastasse, ti manganellano proprio il braccio sinistro, quello buono, quello che non ti avevano ancora ridotto in frantumi, piccoli sì ma non troppo per non poter essere rimessi insieme, come tanti dei legami più stretti che un violentissimo processo di gentrificazione aveva già cominciato a spezzare prima che la repressione si facesse più soffocante, compresi quei legami stretti al tavolo all’aperto di qualche bar di Beyoğlu stuzzicando qualcosa e magari bevendo anche una birra che non costava ancora 15 lire a bottiglia.

Prima della dichiarazione dello stato di emergenza non avevo così tanta paura come ho adesso perché le strade di Beyoğlu erano diverse. A pochi passi da Gezi Park, all’angolo di Mis Sokak non avevano ancora innalzato una bandiera e, soprattutto, sugli scalini di quella strada c’eravamo ancora noi. Ci festeggiavamo il primo maggio e anche il Gay Pride. Prima della dichiarazione dello stato di emergenza, donne stanche di subire molestie per strada hanno organizzato un’assemblea proprio all’angolo di quella strada. Le molestie le subivamo spesso anche lì, quando eravamo sedute proprio a quell’angolo a bere una birra il sabato sera, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza. Allora magari è vero che sono semplicemente diventata più paranoica del solito e che dopo la dichiarazione di emergenza non è cambiato molto.

A Beyoğlu si sentono ancora i gabbiani, il suono delle campanelle dei gelatai e il ticchettio incessante dei passi della folla che continua a riempire corso Istiklal. Ma non sono più così romantica da non vedere che non era favolosa neanche prima della dichiarazione dello stato di emergenza. In strada c’è ancora qualche musicista e ci sono ancora i senzatetto. Ci sono ancora le bambine e i bambini – siriani e non – che lavoravano già anche prima che iniziasse la costruzione della moschea a piazza Taksim e lavoravano anche quando eravamo al parco a resistere per non farci sgombrare. Non ci è mai piaciuto vedere la gente dormire per strada o camminare a piedi nudi e sporchi ma in fondo – ammettiamolo a noi stessi – erano un ingrediente fondamentale per creare quel retrogusto decadente che piaceva a molti dei bohemien che iniziarono a gentrificare la zona per primi, ai quali in un certo senso mi sono accodata anche io volente o nolente. Ricordo però abbastanza bene l’atmosfera di Beyoğlu per poter dire anche perché è cambiata così tanto nonostante non sia ancora morta.

Ci sono molti più narghilè e donne velate ma giustificare tutto solo con la teoria dell’islamizzazione non è sufficiente se perdiamo di vista il progetto di sviluppo neoliberista. Su viale Tarlabaşı non ci sono più molt@ sex-workers perché il progetto di demolizione e ricostruzione del quartiere mirava proprio ad eliminare loro e anche una buona parte di curdi che sono visti costretti a vendere le loro case. Il progetto di “rinnovamento” e’ stato recentemente annullato per decisione della corte ma nei cantieri si continua a lavorare come se niente fosse. Mi è stato raccontato che la scorsa estate, quando pioveva, Istiklal si riempiva di fango perché il corso era diventato un grande cantiere a cielo aperto. L’ultima volta che ci sono andata non sono riuscita neanche a fare neanche una telefonata in strada, talmente alto e fastidioso era il rumore dei lavori in corso. Punti di riferimento storici come il tram o il cinema Emek non ci sono più e la stragrande maggioranza di spazi commerciali sono ormai diventati negozi di catene multinazionali. L’aumento delle vendite di immobili in Turchia è aumentato del 28.8% anche perché il tasso di immobili venduti a stranieri è aumentato del 75,2% e dati ufficiali mostrano che gli iracheni sono in cima alla lista degli acquirenti, seguiti dagli arabi sauditi, dai kuwaitiani, dai russi e dai britannici (fonte: hurriyetdailynews.com). In fondo si tratta di una maniera per superare l’eurocentrismo di cui parliamo da tempo, anche se purtroppo non nella maniera in cui molti di noi speravamo. Anche per questo non ce l’abbiamo fatta a resistere a viverci e, appena Beyoğlu ha cominciato a non piacerci più, ce ne siamo andate a vivere in altri quartieri (come Kadiköy) o città (come Izmir), dove ci sentiamo più sicure a camminare da sole di notte. Anche per questo Beyoğlu è cambiata radicalmente, perché siamo anche noi che siamo scappate.

L’aumento e il calo del turismo di massa sono ovviamente legati agli eventi politici. Non c’è bisogno di grandi analisi per capire che dove possono scoppiare le bombe la gente non ci va più molto volentieri, mentre c’è bisogno di analizzare i dati accuratamente per capire come il turismo e la trasformazione urbana sono intrinsecamente legati. L’accelerazione del processo di gentrificazione va di pari passo con l’intensificazione del consumismo. Capire però che la gentrificazione non si è fermata solo perché molti turchi e europei se ne sono andati è fondamentale non solo per uscire dall’eurocentrismo ma anche per capire veramente perché Beyoğlu non è morta ma è stata stuprata secondo piani ben precisi, piani a cui abbiamo contribuito più o meno direttamente anche noi che non siamo riuscite a resisterci. Dati recenti indicano che 369.582 persone sono migrate a Istanbul tra il 2015 e il 2016, mentre io sono una delle 440.889 persone che hanno lasciato Istanbul per vari motivi, compresa la legittima difesa, una questione urgente da affrontare non solo in Turchia.

Il consenso sociale e culturale alla violenza di genere è un problema globale

Giacché transnazionale, la violenza di genere persiste anche per effetto della strumentalizzazione di confini sia geo-politici sia culturali. Cosi come li conosciamo, i confini nazionali e sovranazionali fungono a loro volta da strumenti che permettono al patriarcato di essere tramandato di generazione in generazione e di cultura in cultura, determinando l’astigmatismo culturale da cui nessuna di noi si protegge mai abbastanza da non rischiare ancora di esserne contagiata. Nonostante le culture continuino a essere raccontate come se fossero insiemi discreti, sappiamo infatti che quello che succede in un paese abitato in maggioranza da musulmani continua a succedere anche in un paese abitato in maggioranza da cattolici, perché la qualità della violenza di genere è la stessa nonostante la variazione di quantità.

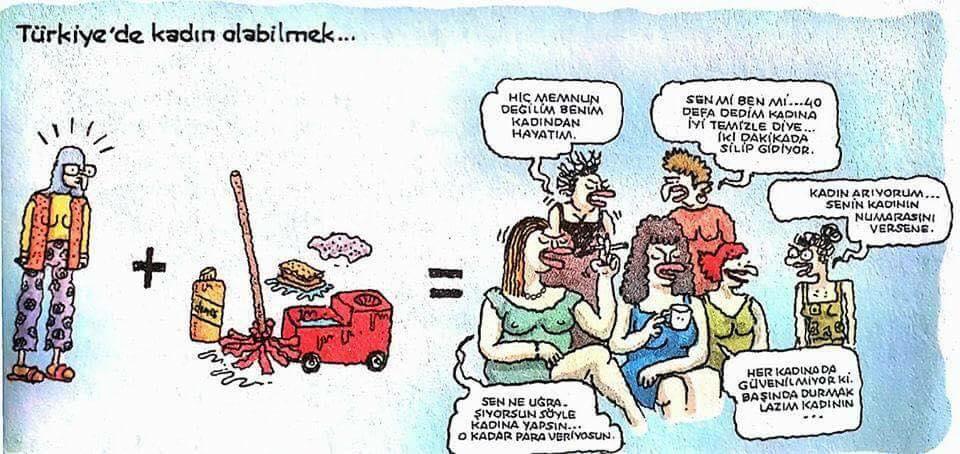

Quello che pero mi preme ricordare a qualche donna che ho avuto occasione di incontrare è che non c’è sempre bisogno di credere in una chicchessia divinità per essere ancora pervase dalla cultura religiosa che caratterizza fortemente il proprio territorio d’origine, a prescindere se si tratti di religione musulmana, cattolica o kemalista. La relazione dialettica tra elementi strutturali e sovrastrutturali rende neoliberalismo, cultura patriarcale e cultura religiosa dipendenti tra loro. La questione su cui vorrei richiamare l’attenzione è perciò una dinamica pressappoco ovvia: la cultura – molto spesso religiosa – ostacola ancora la comprensione di questioni di classe. Penso che la vignetta qui sotto possa rendere bene l’idea di quel che diciamo quando diciamo che la questione di genere è un intreccio di classe e cultura.

[Non sono soddisfatta per niente della mia vita da donna / Tu o io… 40 volte ho detto alla donna di pulire bene / Cerco una donna… dammi un po’ il numero della donna tua / Non si può avere fiducia in ogni donna. Le devi stare dietro. / Non te ne occupare, che lo faccia la donna… le dai così tanti soldi]

Le donne sulla destra potrebbero essere alcune di quelle che continuano a festeggiare la fondazione della repubblica turca con uno zelo che non si differenzia da quello religioso, dato che in molti non mancano di santificare la festa facendo visita al mausoleo di Atatürk. “Eh…quando c’era lui non c’erano questi problemi!” diranno sicuramente alcune delle donne sulla destra. No, non stanno parlando di Mussolini ma di Atatürk e, anzi, a parlarne mi tornano in mente la paranoia e la paura che sto cercando di descrivere, visto che in Turchia l’articolo 301 del codice penale è stato sì modificato ma criticare le istituzioni dello stato è ancora punibile legalmente. Le donne sulla destra della vignetta si ritroverebbero sicuramente bene a prendere un caffè con molte altre donne che in Europa vorrebbero forzare le proprie donne delle pulizie a togliersi il velo, se solo non vivessero separate da confini nazionali. Le donne di destra della vignetta sono quelle che spesso assumono un atteggiamento non molto diverso dal mansplaining e rappresentano dunque un motivo in più per capire perché la violenza di genere è una questione transnazionale di classe e cultura. A questo proposito vorrei ragionare un po’ su Fortunata (2017), un film bruttino diretto da Sergio Castellitto. Anche se in Italia non ha riscosso successo, il film è stato recentemente inserito in più d’un evento cinematografico in Turchia e purtroppo rappresenta una maniera ancora troppo diffusa – sia in Italia sia in Turchia – di percepire e raccontare la violenza di genere, cioè come se fosse una questione di fortuna e sfortuna.

Il titolo del film riprende il nome della più grande delle protagoniste, una mamma e una figlia. Fortunata è una borgatara di Roma. Gioca d’azzardo per trovare i soldi per aprire una parrucchieria e smettere di lavorare in nero a domicilio. Il marito lavora come guardia davanti alla banca, dove Fortunata va a chiedere un prestito perché non vuole accettare i soldi di una strozzina cinese. Il marito continua a minacciarla e a violentarla anche sessualmente anche dopo che le procedure per il divorzio sono già state avviate. La bambina reagisce alla sorte sputandole in faccia e questo è il pretesto con cui entra in scena lo psicoterapeuta, ovvero per vie legali, le sole vie al momento possibili nelle borgate dove la sfiducia nei confronti della psicologia sociale persiste ancora. Per dare al film un tocco in più di realismo Castellitto ci butta dentro una bella similitudine tra le traversate dei gommoni dei migranti e un tragitto in gommone che lo psicoterapeuta porta Fortunata a fare.

Mi chiedo: se Fortunata avesse i soldi per scappare dall’Italia insieme alla figlia, ci verrebbe mai in Turchia a chiedere asilo per proteggersi dalla persecuzione della violenza domestica? Secondo le limitazioni geografiche della Convenzione di Ginevra che in Turchia sono ancora valide, Fortunata ne avrebbe pure il diritto, visto che è (ancora) cittadina europea, mentre i rifugiati siriani no. Nonostante molti siano stati i migranti che un paio di anni fa si organizzarono con successo per sfondare il confine tra la Turchia e l’Europa, e nonostante siano in molti quelli che continuano a chiamarli “crisi” anziché chiamarli “movimento”, molti sono anche i rifugiati siriani che sono rimasti in Turchia, vuoi per mancanza di soldi, modo o motivo per continuare a scappare verso l’Europa. Strumentalizzati a piacimento sia dal partito di governo (l’AKP) che da quello di opposizione (il CHP) a seconda del tipo di campagna elettorale, i rifugiati siriani in Turchia continuano ad essere trattati da “ospiti” (misafirler) con tutte le implicazioni che una simile definizione legale comporta, conseguenze politiche, economiche, sociali e psicologiche comprese.

Sia che si tratti dei famosi “alimenti” del marito sia che si tratti del paese più vicino dove poter scappare, quando sei trattat@ da ospite senti l’obbligo di fare quel che dicono i proprietari di casa, soprattutto quando non sono stati loro ad averti invitato. C’è chi dice che questo governo gli darà la cittadinanza e che, ovviamente, in segno di ringraziamento per l’ospitalità è ovvio che lo appoggeranno in qualsiasi tipo di azione. C’è anche chi li maledice perché crede davvero alle bugie che ci circolano sul loro conto. Dicono che hanno già da un pezzo il diritto di voto e che entrino all’università gratis senza neanche passare l’esame, motivi sufficienti a scatenare veri e propri pogrom come quelli già avvenuti in diversi quartieri finora. Se invece ti riconoscessero lo stato di rifugiat@, sarebbero costretti a garantirti tutta una serie di diritti, compreso anche quello al diritto d’asilo per sfuggire alla persecuzione della violenza domestica.

Il film di Castellitto è un film che si ispira a Pasolini ma ovviamente non è mia intenzione stare qui a discutere di Anna Magnani e dell’attrice romana Jasmine Trinca. Quello che invece vorrei chiedermi è come il livello di realismo di Fortunata sarebbe stato altro se le scene fossero state dirette da una donna anziché da un uomo. Come cambierebbe la narrativa? So che la sceneggiatura è stata scritta da Margaret Mazzantini ma essere donna non è sempre sufficiente a capire che non lo nasciamo ma lo diventiamo. Prima di tutto mi chiedo come cambierebbe la storia se lo psicoterapeuta di turno non fosse stato un uomo ma fosse stata una donna. Innamorarsi della madre di una paziente è un fatto umano anche per uno psicoterapeuta. Diventa però un problema non solo di etica professionale ma anche di cultura politica e politica culturale quando nelle scene di sesso per Fortunata la posizione cambia poco. Tra il marito cattivo e l’amante/principe azzurro cambiano le angolazioni ma è sempre lui a penetrarla: da dietro o al massimo da sopra. Mi chiedo se il film acquisirebbe maggiore spessore con l’introduzione di altri personaggi. Fatto salvo per un vicino di casa tossicodipendente e per sua madre con cui condividere problemi di classe, l’unico personaggio chiave che fa una brevissima comparsa è un giudice donna, ma anche lei non stenta ad abbandonare Fortunata a quello che Mazzantini e Castellitto raccontano come se si trattasse di un destino. Come cambierebbe la storia introducendo ad esempio la figura di un’avvocata o di un’assistente sociale femminista che tutto farebbe meno che giudicare le modalità con cui Fortunata sceglie di reclamare il suo diritto all’autodeterminazione anche in questioni sentimentali e sessuali?

Con questo tipo di domande vorrei suggerire che la questione è politica e allo stesso tempo culturale dato che il mito che ispira e perseguita tutto il film è quello di Antigone – la donna che si suicida – e non magari una Lilith che reclama uguaglianza fin dai tempi di Adamo e prima che Eva fosse stata inventata. “Lei si deve calmare!” urlano a Fortunata quando urla. Sì, anche urlare è una forma di violenza ma impariamo ad accorgerci e riconoscere quando la violenza è l’ultima spiaggia che resta per reagire ad una violenza pregressa. Come finisce il film? Nel peggiore dei modi possibili. Con Vasco che canta “vivere e sorridere dei guai”, perché tanto “oggi non ho tempo”, posso solo “vivere e sperare di star meglio”. Ovvio che la speranza cristiana e l’attesa a cui rimanda non sono assolutamente ciò di cui Fortunata ha bisogno, perché la sua vita non è “come un comandamento” ma è tutt’altro: è già una lotta senza sosta per l’uguaglianza di genere.

La scena che mi è dispiaciuto di più vedere? Troppe donne in sala che hanno reagito alle scene pensate – o anche solo percepite – come ironiche. Ad esempio hanno riso per la scena della bambina che osserva altre donne con il burqa. Fortunatamente a quel punto c’è un fermo immagine sul volto della madre che ha il volto scoperto, ma porta il burqa sotto le occhiaie, tra le gambe e dentro la testa. Non vorrei esagerare ma scommetto 10 euro (più o meno 45 lire turche!) che la maggior parte delle donne che al cinema hanno riso sono alcune delle donne di destra della vignetta descritta precedentemente. Se ci sono donne che faticano a essere riconosciute – o addirittura a riconoscersi – come classe che ha anche tutto il diritto di scioperare è anche per via dell’incapacità di rendersi conto dei meccanismi del sistema di potere.

Io invece mi ritengo per davvero fortunata, perché ne ho incontrate tante di belle persone, spesso donne e femministe. Non ometterei mai riconoscere pero che più di una volta le chiacchiere con amici uomini e pro-femministi mi sono servite a riflettere sulla mia condizione di donna. In qualche caso mi sono talmente servite che riusciamo anche a discuterne insieme, per capire perché non riusciamo ancora a smettere di infliggerci violenza a vicenda nonostante tutte le buone intenzioni da ambo le parti. Per restare in tema di immagini mi viene in mente uno di questi amici che mi fece notare perché le foto che gli mostrai riproducevano relazioni di potere. I ritratti che avevo scattato a una bambina del quartiere erano tutti scattati dall’alto, come se la macchina fotografica fosse un fucile carico ed io fossi una tiratrice scelta. Se la bambina in questione fosse rifugiata o meno non conta, quel che conta è che io l’abbia capito.

La scena del film che mi è dispiaciuto di meno vedere? A un certo punto, verso la fine, Fortunata riesce a liberarsi del senso di colpa che la affliggeva per aver lasciato morire affogato un padre che non si prendeva cura di lei. È insieme allo psicoterapeuta/amante quando grida: “C’ha colpa una ragazzina di 8 anni?”. No, una ragazzina di 8 anni non ha colpa neanche quando diventa adulta e uccide per legittima autodifesa il marito che la minaccia per forzarla alla prostituzione, le avrebbe risposto il giudice che avrebbe voluto assolvere Çilem Doğan. Mi chiedo che sarebbe successo se Çilem Doğan avesse vissuto a Roma come Fortunata. Quale sarebbe stata la reazione dell’opinione pubblica in Italia, dove si permette che la Boldrini sia uno degli attuali bersagli preferiti del cybersessimo? Mi chiedo come cambierebbe la storia di Fortunata se a dirigere il film fosse stata Yeşim Ustaoğlu, una regista che ha descritto problemi comuni in contesti diversi. Il suo film è uscito nel 2016 ed è intitolato Tereddüt, tradotto con Clair Obscur ma secondo me sarebbe meglio tradurlo con Riluttanza. Il film descrive molto bene l’emozione della paura della violenza di genere e della frustrazione che ne deriva. Le protagoniste sono Elmas e Şehnaz. Elmas è una diciassettenne forzata al matrimonio e alla violenza sessuale. Il caso di Elmas viene affidato a Şehnaz, una psichiatra stanca di un partner che le tiene bloccati i polsi durante i rapporti sessuali. Entrambe sono rabbiose e assetate di libertà, a meno che non abbia frainteso la metafora del mare in burrasca all’inizio del film. Mi chiedo infine cosa dovrà aver provato e pensato la Doğan quando durante un’udienza dichiarò: “Cos’altro avrei potuto fare?”. Ecco, questa è la domanda che ci chiama in causa tutte.

Che fare per avere meno paura?

Questa è la domanda che rivela l’urgenza che noi donne abbiamo di abbandonare i pregiudizi culturali che ci portano a diffidenza reciproca e all’utilizzo di doppi standard invece di unirci senza aver paura le une delle altre. Questa è la stessa domanda che ci spinge a riappropriarci di spazio in ogni ambito e in ogni dove: nell’amministrazione pubblica, nell’amministrazione della giustizia, nell’accademia, nell’associazionismo e nel giornalismo, nello Yemen, in Italia, in Turchia e perfino in Islanda. Purtroppo non sono solo io a pensare che andare a casa da sole di notte può essere pericoloso, soprattutto quando ci sentiamo straniere ma anche quando non ci sentiamo tali. Proprio per questo quello che posso fare io nel frattempo è superare la paura che mi blocca, perché il 25 novembre ho preferito partecipare alla manifestazione contro la violenza sulle donne piuttosto che sentirmi una vittima o farmi trattare solo come tale. Il coraggio che siamo in grado di infonderci a vicenda è proprio l’arma principale che ci permette di non farci intimidire troppo al punto di abbandonarle le strade, sia di giorno sia di notte, sia il 25 novembre sia tutti gli altri giorni dell’anno. Sicuramente a Istanbul sabato 25 non mi sarei sentita sola, perché hanno camminato insieme – unit@ – centinaia di donne e trans tutt@ divers@ tra loro e tutt@ uguali: etero, lesbiche, bisessuali, trans, monogame e poligame ma di sicuro né sante né puttane.

Lo slogan dell’appello lanciato su internet diceva così: “Erkek – Devlet Şiddetine İtaat Etmiyoruz! Hayatlarımızdan da Mücadelemizden de Vazgeçmiyoruz!”. Tradotto significa che non obbediamo alla violenza degli uomini e dello stato e non rinunciamo né alla nostra vita né alla nostra lotta. Il punto d’incontro è stato Piazza Tünel, alla fine di corso Istiklal, dall’altra parte di piazza Taksim, perché non è vero che Beyoğlu è morta, ha bisogno di supporto per riprendersi dal trauma dello stupro. So che il gruppo di solidarietà con le donne migranti ha pensato a slogan nuovi ma il 25 novembre ho sentito anche l’eco degli slogan storici delle femministe in Turchia. “Donna, vita, libertà!” è uno slogan abbastanza famoso anche in Italia. In kurmancî si dice “jin, jiyan, azadi” e io ricordo ancora l’ultima volta che l’8 marzo lo gridavo a fianco delle donne che conobbi ai tempi di Gezi. Il kurmancî è una della lingue curde e anche quella parlata dalla maggioranza dei curdi. In turco è invece lo slogan che si rivolge direttamente a Erdoğan: “Tayyip, kaç kadınlar geliyor!” (Tayyip, scappa che arrivano le donne!). Infine ce n’è anche un altro, uno che non riuscivo mai a pronunciare bene, perché il turco non è stato mai una lingua facile per me: “gelsin baba gelsin koca gelsin devlet gelsin cop inadına isyan inadına isyan inadına özgürlük!”. Tradotto, sarebbe così: “che venga il padre, che venga il marito, che venga lo stato, che venga il bastone, ostinatamente ribellione, ostinatamente ribellione, ostinatamente libertà!”.

Lo slogan dell’appello lanciato su internet diceva così: “Erkek – Devlet Şiddetine İtaat Etmiyoruz! Hayatlarımızdan da Mücadelemizden de Vazgeçmiyoruz!”. Tradotto significa che non obbediamo alla violenza degli uomini e dello stato e non rinunciamo né alla nostra vita né alla nostra lotta. Il punto d’incontro è stato Piazza Tünel, alla fine di corso Istiklal, dall’altra parte di piazza Taksim, perché non è vero che Beyoğlu è morta, ha bisogno di supporto per riprendersi dal trauma dello stupro. So che il gruppo di solidarietà con le donne migranti ha pensato a slogan nuovi ma il 25 novembre ho sentito anche l’eco degli slogan storici delle femministe in Turchia. “Donna, vita, libertà!” è uno slogan abbastanza famoso anche in Italia. In kurmancî si dice “jin, jiyan, azadi” e io ricordo ancora l’ultima volta che l’8 marzo lo gridavo a fianco delle donne che conobbi ai tempi di Gezi. Il kurmancî è una della lingue curde e anche quella parlata dalla maggioranza dei curdi. In turco è invece lo slogan che si rivolge direttamente a Erdoğan: “Tayyip, kaç kadınlar geliyor!” (Tayyip, scappa che arrivano le donne!). Infine ce n’è anche un altro, uno che non riuscivo mai a pronunciare bene, perché il turco non è stato mai una lingua facile per me: “gelsin baba gelsin koca gelsin devlet gelsin cop inadına isyan inadına isyan inadına özgürlük!”. Tradotto, sarebbe così: “che venga il padre, che venga il marito, che venga lo stato, che venga il bastone, ostinatamente ribellione, ostinatamente ribellione, ostinatamente libertà!”.

Mi sono fatta raccontare come è andata il 25 ad Istanbul, dove la manifestazione ha avuto luogo a brevissima distanza dal divieto di ogni evento organizzato da gruppi LGBTI+. “Neredesin, aşkım? Buradayım, aşkım!” significa “dove sei, amore mio? sono qui, amore mio!” ed è lo slogan che il movimento LGBTI+ ha cominciato ad usare dai tempi di Gezi, uno slogan che il 25 novembre è risuonato forte su corso Istiklal. Mi è stato detto che la paura era tanta perché era tanta anche la polizia che circondava la zona. Al termine della marcia le forze di polizia hanno ordinato l’evacuazione dell’area e lo spezzone si è dissolto nonostante avessero promesso a se stesse di non obbedire. Attenzione, non sto assolutamente biasimando nessuna, perché vorrei imparare a evitare di giudicare la paura di chiunque poiché non vorrei che nessun* giudicasse la mia che me ne sono addirittura andata da Beyoğlu. Una che ha partecipato alla manifestazione dice che le donne che hanno camminato insieme su corso Istiklal il 25 novembre si scambiavano sguardi di solidarietà e sorrisi. Mi ha mandato questa foto:

L’ha scattata mentre le si riempivano gli occhi delle lacrime che dice non aver ancora pianto abbastanza per sfogare tutte le emozioni represse fino a quel momento, dopo più di due anni che non era riuscita a partecipare a nessun tipo di manifestazione per via della paura delle conseguenze dei divieti che le proibiscono. Nel momento in cui l’ha scattata una donna l’ha guardata negli occhi e ha iniziato a ripetere metà dello slogan che lei stava già urlando. Mi ha fatto notare che quella donna era velata, anche se la maggior parte delle manifestanti non lo portava. Vorrei a maggior ragione concludere con l’ennesimo ed ultimo slogan. “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” significa “non stiamo zitte, non abbiamo paura, non obbediamo”. In realtà di paura ne proviamo ancora tanta, ma intanto cominciamo a non obbedire smettendo di stare zitte e sorridendo quando ci fa piacere sorridere.