di FANT PRECARIO.

L’estate del 2021 è densa di “anniversari” per me dolorosi. Sono 15 anni da quando mio papà è mancato, 10 dal dissolversi del ventre materno. Piccole tragedie per un piccolo uomo, vile e mantecato; dolore che brucia e che non passa. Però, da bravo Pioniere, riesco a gestire il segno che manca, il gesto irrisolto. La “scusa” del lassù qualcuno mi ama, l’educazione obtorto collo cattolica dei tardi ’50; insomma non devi credere che questo abbia cambiato la mia vita, è una storia piccola di ieri che domani è già finita.

Oltretutto, in questi anni altri dolori modificativi si sono affastellati: malattie, affanni, la noia del lavoro (sempre più duro, sempre più ingiustificato, sempre più inevitabile e complice nell’edificazione del niente a mezzo di tutto). È mancata una cesura, la rottura della vita e del pensiero per condurmi altrove da quella costituzione materiale che mi permea e informa ogni mio agire da quel lontano 1959. Tutto è uguale e, se differente, la lettura impossibile degli eventi rende identica, giorno dopo giorno, la percezione del dato.

*

Ho sognato la maturità (1978), strana, probabilmente diversa (di quella effettivamente occorsa non ricordo nulla se non le superga sdrucite e il completo oversize in lino, anticipatore delle voluttà da gigolò americano); al tavolo, di fronte a me (chiaro, pur mai conosciuto live) Michele Federico Sciacca: mi offre una sigaretta e, nel caldo dell’ultima estate pre-calogera (ma due anni dopo il 20 giugno del grande balzo in avanti che avrebbe codificato la repressione a mezzo di consenso popolare), mi chiede: Ma se dentro ai romantici c’è la morte (MFS per chi non lo sapesse è una sorta di DJ Aniceto feat. Padre Pio che ha visto – una volta – un libro), Dio dov’è?

Silenzio dubitativo (apostrofo terroristico tra orco e zio).

Prosegue: La storia! Cos’è la storia? E soprattutto, come si dispiega?

Risposta: Cioè, belin, il mondo nasce nel 1944 sotto il regno di Glenn Miller I e finisce nel 1977 per il soffocamento di Elvis il Grande, non mi risulta esistano un prima e un dopo.

(Soffocando) Aharhgh!

Compresi solo questo; alzatosi, usciva dalla scena “ingrullito”, per citare il grande Renzo Montagnani.

*

Sappiamo tutti come è andata. A studiare (alcuni: io a leggere chi studiava anche per me) i dati erano evidenti: Nixon, Bretton Woods, il cambio di paradigma, la scuola di Chicago (non quella di Roscoe Mitchell) a dilagare come la Juve di Vycpalek, Allende Allende il Cile non si arrende, liberammo anche Saigon.

Ripeto, c’era piena contezza delle modificazioni che si stavano imponendo (e che – indirettamente? – avevamo imposto), c’era certezza che il capitale andava altrove, là dove il nostro cuore (e la nostra fatica) lo portava(no): per colpirci, appunto, al cuore (alla faccia di qualche pistolero che opinava il contrario). Intervenne, allora un evento, l’unico veramente epocale in quei mid seventies (e per il quale siamo ancora qui, immobili, come statue in continuo affanno): American Graffiti. Proprio quando il “Vietnam” (inteso come parola da modularsi discorsiva, tipo, eh ma il Vietnam, … quei poveri ragazzi, … minchia, lo dice anche John Lennon) perdeva la propria “spinta propulsiva”, il rullo compressore sovietico si ammansiva nella stagnazione di papà Leonida, la finanza si avviava a sostituire i polmoni nel nostro sistema respiratorio, le

FABBRICHE

si inventano la crisi e corrono verso una sapida ristrutturazione, ecco:

il pranzo è servito

La pellicola ricostruisce la storia di una congrega di ragazzi “carini” (non belli come noi, quando eravamo “poveri ma”), come si dirà da allora in poi bubblegummizzando ogni speranza di espressività, che si gode una (pretesa) ultima sera (ma da allora tutte le sere saranno quella “ultima, ma eterna” sera), tra mille accidenti e simpatiche (si dice così, no) situazioni. Ci sono tutti: l’operaio (senza alcuna macchia di grasso, salvo la brillantina), lo studente, la famiglia (baluardo contro il degrado materiale e morale), la ragazza “che lavora”, la studentina (parafrasando Natalino) e soprattutto tanto, tanto rock&roll che esce dalla radio “libera” ma libera veramente (evidentemente i tempi erano maturi anche per la valorizzazione del nostro a venire).

Quando tutto cambia, quando quel mondo garage (perché nel garage lindo, colmo di merci, trionfo della libertà dei boomers di ogni latitudine, si risolve il mondo fordista: ci puoi fare di tutto – suonare, elaborare vespini, Indian o Jawa, incontrare amici, addirittura è idoneo a mutarsi in covo, e se non lo avevi, te lo affittava tuo zio che era vedovo) è spezzato come catena cui effettivamente e doverosamente liberarsi, quel mondo riappare nel sogno del cemento del capitale come norma fondamentale fondativa, rapporto/misura dei nostri comportamenti futuri. Nel garage “fittizio”, che da allora si edifica concretamente a mezzo di fatti, atti e parole (tutti sbagliati, tutti contro la nostra possibilità di essere altro), si costruisce l’odierna impotenza.

*

La riprova di quanto sopra è evidente nella messe di minchiate che circolano “indiscusse” (meglio, discusse à la cazzo) in questi giorni. Un esempio? Un tizio propone di intitolare un parco a Hitler: sdegno, intasamento social, tutti a gestire il “presente Hitler” come se fosse cosa viva, se esistesse nel mondo una opzione “nazista” a dispetto di quanto il nostro caro Zukov portò a compimento parecchi anni fa. Ma nel nostro garage che esiste perfetto in un eterno immutabile spazio-tempo 1944-1977, Hitler è parte costitutiva e attuale del pensiero. Corre veloce sulle immaginifiche armi segrete che mandavano in sollucchero i Montanelli all time.

Peraltro, anche Churchill è vivo, abita a Yalta, divide un bilocale con Palmiro e Nilde (pronti per un sequel di Friends), talvolta prendono il Concorde per andare a trovare De Gaulle o tutti insieme ad ascoltare Ornella Vanoni o Gloria Gaynor alla Bussola alla faccia di operai e studenti che si dolgono della legge truffa e della violenza nel primo anniversario della strage.

L’ETERNO PRESENTE DONA A NOI O SIGNORE.

Vivere sospesi nel presente (che è solo passato) riattiva la produzione di merci, laddove la merce siamo noi e i nostri ricordi. Non ricordi veri: ricordi di qualcosa che crediamo di avere vissuto (e abbiamo vissuto, ma chissà come) e di poter rivivere, ricostruendo l’evento (ogni giorno in modo differente come se “fosse stato così”, meglio, potrebbe essere stato), sapientemente plasmati dal capitale che ci induce a credere di essere quello che saremmo nel mondo che non c’è ma nel quale viviamo.

Abitare un luogo inesistente consente, quindi, di modificare il passato (e il presente che non ci è concesso modificare se non fittiziamente) a piacere del comando capitalistico.

Il passato-presente, liquido come piace a Veltroni, consente tutto: commuoversi per i ragazzi di Salò, essere kapò figiciotto ma anche a favore di Kennedy, esaltare una comunità operaia che non esiste più e che non si è mai conosciuta neppure in cartolina, oltrettutto – si badi – menandolo a chi passa i giorni a ripetere che la fabbrica è morta e l’infezione, da illusione ottica che ci fa vedere quello che non c’è, è la peggio malattia.

Poter ri-scrivere mille volte, giornalmente, il passato dal quale inferire lezioni per un futuro che non ci sarà mai. Anche il futuro è modificabile prima di accadere perché plasmato in formato “cartolina”: come le foto di tumori nei pacchetti di sigarette, ogni comportamento tenuto all’interno del recinto/garage non fa paura a nessuno. I campi di sterminio diventano il film di Benigni, le lotte cristallizzano corpi lisci e piacevoli nel gesto, impunito perché inesistente, della rivolta (come se combattere il latifondo e la calvizie fosse uguale), le bombe nelle stazioni sono (se non giusta tutela contro la indecente supponenza operaia, perlomeno) prologo del terrore islamico, unico terrore percepibile nella vita fallace/fallaci (che rimpiangi di non essere tu il bambino mai nato) perché distruttore del garage/bunker di noi apprendisti Adolfi ed Eve (Braun, ovviamente, la fidanzata di Diabolik non partecipa lo “stato-piano-garage” perché ladruncola inopportuna, come una migrante qualsiasi).

L’eterno presente è pulito – meglio: autopulente come i forni che le nostre cucine, eternamente in formica, anche se ora va il marmo mixato con il legno “massello” (insieme a resilienza, la parola più odiosa del vocabolario) mostrano orgogliose – non rilascia odori né sudori, perché la morte non suda.

*

L’eterno presente è vivo perché ci uccide quel tanto da campare contento e restare uno schianto. L’omicidio (suicidio?) resta(no) unico valore d’uso.

*

Lontano, s’odono i sibili del sindacato: “non c’è morte nella fabbrica in cartongesso rosa” (dove Landini e Kautsky si danno la mano); la nostra capacità persuasiva ha vinto confindustria. Balle, direte: ma sufficienti per rendere suadente, ovattato, distante il licenziamento di migliaia di persone che dislocati a confine tra il garage e il dolore non sanno di vivere nel dolore mentre il garage è comando e finzione. Il fatto che nel nostro garage fatato non esista la morte è confermato dal fatto che, in effetti, non esistono morti sul lavoro, né in mezzo al mare, né abbandonati dopo l’avventura di Adua della famiglia Bush. Non c’è morte nelle fioriere fiorentine, nelle panchine bolognesi, nei dialoghi tra quarantenni gradevolmente intrisi di grande bellezza.

Come a Gettysburg nella mediazione di Rossella, tutto è solo un film.

CANCELLANDO LA VITA IL CAPITALE CI HA RESO ETERNI

(ETERNAMENTE MERDA).

E l’operaio sociale?

L’operaio sociale, poveretto, lui che si credeva tanto importante, è arrivato tardi, ha perso l’autobus, non trova spazio nel mondo di frutta candita che il capitale gli/ci ha riservato. L’operaio sociale è il grande escluso dalla vita pur essendo l’unico essere effettivamente vivente, perché capace, tommyzzandosi, di rompere lo specchio. Da troppi anni attende di scalare il monte e trovare suo padre in divisa da guardia rossa mentre una chitarra ne enfatizza il passo: see me, feel me, touch me… grida ai tanti se stesso che lo sentono al di là del Joe’s garage che “autonomamente” si sono dati.

Le foibe sono come i lager che poi erano tutto un immenso gulag: da Spartaco a Giuliani tutto rimosso, archiviato nella storia dell’altro mondo, quello che recede di fronte alla ricostruzione del passato/presente secondo il “plausibile”, villetta edulcorata bagnata da un Seveso finalmente azzurro con Beppe Strauss-Sala che lo canta tra uno sgombero e l’altro.

Ciò detto, perlomeno è chiaro che il liquame che ci annega (che qualcuno chiama “rosolio”, altri “progresso”, altri “alternativa della sinistra attraverso la partecipazione della società civile”) non lo ha creato quel tapino di Pansa. Non serve nemmeno trovare un senso alla “storia”, faticare per offrirne interpretazioni secondo le proprie convenzioni; è già tutto lì, nel cappello della SARDINA Silvan, basta tirare fuori quello che si vuole: Mussolini amico di Aragon? Scelba tifoso dell’Anderlecht? I morti di Reggio Emilia come invenzione lisergica? E nel frattempo: mentre ahiahiahi! il gambero se la ride, il povero sente la pioggia che filtra nel garage che pure gli risulterebbe impermeabile e non capisce perché in mezzo a tanto felice benessere l’unico con la schiena rotta dalla fatica sia lui.

*

Ma minchia! E l’operaio sociale? L’operaio sociale pare che dorma ma sta sospesa in aria l’immensa millenaria sua cultura.

Lo vedi in coda a vaccinarsi

lo vedi in coda a chiedere il certificato anagrafico

lo vedi in coda al supermercato

lo vedi in coda ad aspettare l’autobus.

CHE L’ATTESA DI AUTO-VALORIZZAZIONE SIA ESSA STESSA AUTO-VALORIZZAZIONE?

Sicuramente è povero. Sicuramente lavora (e tanto) per perpetuare un sistema di produzione che è suo perché espressione rovesciata del corpo (proprio nella sua materialità); che è altrui poiché espropriatogli, prima ancora di alzare un dito, dallo statuto di impresa che è dato – quale reale – nella nebbia di una fabbrica fantastica (nel senso di fantasia) che si installa nella costruzione della realtà come parametro di niente. La soltanto enunciata produzione di merci (che tale non è, tantomeno per lui) nasconde la vera produzione, che è di vita, liberamente offerta (come un tempo in chiesa) dell’operaio sociale che realizza l’unico vero prodotto da valorizzarsi (sé stesso, per chi chiama da fuori rete).

*

Mettiamoci nei suoi (che sono i nostri, ndr) panni. Ti fai un culo tanto, crei il mondo come fosse pongo, lo arricchisci di vita che poi è venduta come un cambio shimano o un servizio di piatti, e se ti tocchi (a Genova diciamo, me tastu per vedde se ghe sun) non senti nulla.

NON ESISTI

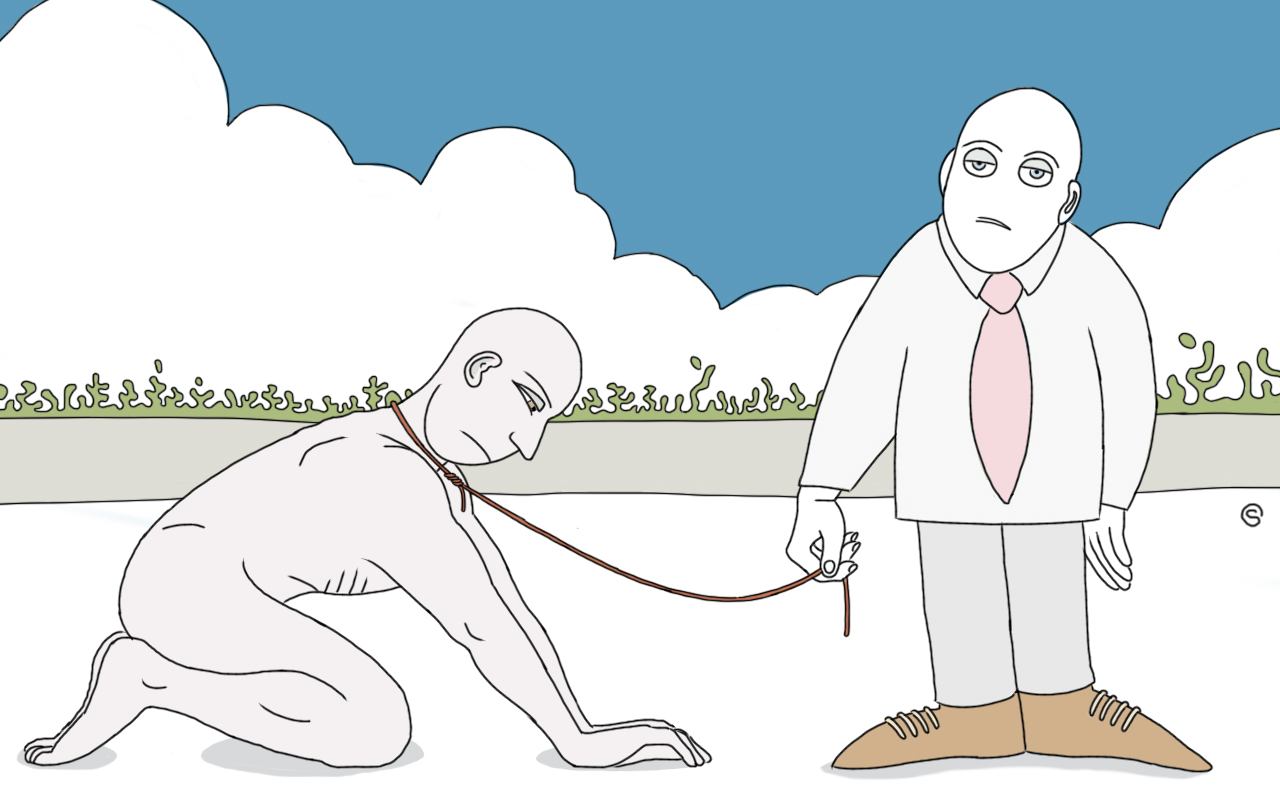

Il mondo fuori dal nostro corpo è tutto un opificio urlante, mansueta ma forte imprenditoria conduce folle operaie al lavoro con mano sicura. Il Governo, saldo nelle mani di un capitano di impresa (la banca è pur sempre impresa, ce lo insegnano Vittorio e Benito since 1942), espressione di un nuovo CLN, forgiato nella Stalingrado del COVID, vivificato dal piano Marshall più generoso che mente umana rammenti, detta la linea: produzione, ricchezza, ri-distribuzione.

E noi? (al di là dell’ovvio, cazzi tuoi) Curvi nelle catacombe a realizzare una cosa ben differente ma al contempo intangibile finchè resteremo chiusi nei nostri garage. Eppure, ce lo avevano detto anche gli Stormy Six: cento operai in ogni officina, aspettano il suono della sirena; e perché? Minchia, per

USCIRE

andare altrove, a casa, a dormire, ruttare, imbrattare i muri, cagare sulle panchine, rompere fioriere. Uscire per rivendicare un altro mondo non solo possibile, unico che esiste.

*

Sembra la vicenda del prog, ma più tragicamente in grande (tipo la pubblicità della Star). Parti per riprenderti la “classica” (e quindi un mondo che comunque hai contribuito a creare in secoli di sgradito solfeggio), finisci a vestirti da scemo riciclando i Beatles, solo aggiungendo un moog e pietendo un posto da “spalla” al cadavere di Edgar Froese, nell’ennesima riedizione di Wight con la presentazione di JayZ che si finge l’avv. Taormina. C’era, anche allora, chi provava a rompere il cerchio, andare oltre quella miscela di idee mielose e servili. Oscurato, privato di voce, pur unica voce degna perché uscire dalle melodie incantate di principesse e Draghi poteva turbare l’ordine costituito del garagismo realizzato.

*

Potrà sembrare strano, stiamo parlando, in fondo, di quasi 50 anni fa, ma l’assassino dell’operaio sociale (meglio l’imbalsamatore di se stesso che inserì nel proprio stesso sarcofago l’operaio sociale in fasce) fu il fratello, l’operaio in sé, ente inesistente ma capace di assorbire, e restituire falsate, le istanze del movimento operaio incancrenito. Gli operai che vollero spiegare a Romiti che “loro erano più bravi delle macchine” (oggi si direbbe c’abbiamo il nau au), i minatori gallesi che contestavano la “schifosa con i bigodini” perché le miniere potevano produrre ancora e l’attività essere razionalizzata furono i killers inconsapevoli del bambino che stava nascendo. La produzione attivata dall’operaio sociale non poteva né doveva essere la stessa del capitale, occorreva produrre per noi e contro auto, miniere, banche: esclusivo scopo fare saltare la legge del valore, non dare a noi stessi una nuova valorizzazione su un vecchio schema che ci avrebbe visto pur sempre servi e soccombenti.

*

In questi anni, a onor del vero, il desiderio di spaccare il muro e tirare fuori questo sentire è emerso e le convulsioni che scuotono l’ordine (sedicente) esistente lo attestano. E non sono certo poche le occasioni in cui questi sussulti si sono sentiti: però sono, il più delle volte, occultati e assorbiti perché in conflitto con il niente che come tale è incommensurabile ed invincibile.

Facile dirigere le istanze insurrezionali (che il nuovo ordine sarebbe già qui, bello e fatto, basterebbe riconoscerlo e riconoscerci per quello che siamo, e non copie sbiadite di Weller che imita Sting che imita – paradosso dei paradossi – Ricky Shayne, mentre il fine era l’uscita dalla fabbrica ballando, esibendo corpi sfatti e laceri al suono delle Ronettes) verso l’assessorato, l’aument(in)o, il contratto collettivo (sempre più contratto, sempre meno collettivo), il riconoscimento di una parte di noi (che è la peggiore, quella morta) da incasellare in qualche sito più o meno liberato, concesso a tempo determinato da chi ti vuole morto.

*

Dicevo che l’estate del 2021 è densa di “anniversari” per me dolorosi, tutti più o meno archiviati/archiviabili: tranne uno che ci dice dove davvero siamo, divelle la serranda del garage e se non ci indica la via ci rammenta, perlomeno, che abbiamo i piedi per camminare. Tre anni fa crollava il “ponte Morandi” (tra virgolette perché un cazzo di nessuno prima del crollo lo ha mai chiamato così, era il ponte di Cornigliano e basta, perché esisteva Cornigliano, esistevano le fabbriche sotto, e sarebbero esistite anche senza tal Morandi, al più – dato che tutto risale al ’64 – poteva essere il ponte dove andare a cento all’ora con Gianni Morandi) e la stampa ci informa che oltre 200 ponti autostradali sarebbero a fine vita.

Allora, egregi, qui casca l’asino: la morte del sistema che diamo vivo è svelata, scopro che sto vivendo la morte (mia) per consentire la vita di uno schema inesistente e assassino. Ecco la vera cesura, la rottura della vita e del pensiero che mi conduce altrove da quella costituzione materiale che mi ha permeato e informato ogni mio agire da quel lontano 1959: cade il ponte, crolla il garage e mi accorgo di ogni gesto inutile e riduttivo del mio corpo a finzione (pur produttiva). Mi accorgo che sono vivo, privato del richiamo al passato, in un presente che è solo violenza.

Il crollo è violenza.

La morte di quei poveracci è violenza.

L’indifferenza del governo e della società autostrade è violenza: la stessa di Pecchioli e Cossiga, la stessa delle forze dell’ordine al G8.

Allora, dentro lo stabilizzarsi della crisi della nostra vita che emerge nel crollo della famiglia Cunningham mostrandoci che quei fantocci sono morti da 50 anni, la violenza assume una valenza fondamentale. Essa è il corrispettivo statuale dell’indifferenza del comando e, comunque, della sua rigidità. Essa è, di contro, la calda proiezione del processo di autovalorizzazione operaia. Non sapremmo immaginare nulla di più completamente determinato, di più ingombro di contenuti, della violenza operaia. Il materialismo storico definisce la necessità della violenza nella storia: noi la carichiamo (dovremo caricarla) dell’odierna qualità dell’emergenza di classe, consideriamo la violenza come una funzione legittimata dall’esaltazione del rapporto di forza nella crisi e dalla ricchezza dei contenuti dell’autovalorizzazione proletaria.

*

Direte: verso chi rivolgere la violenza?

E se nel dubbio cominciassimo verso di noi, le nostre abitudini, i nostri garages che il ponte ci conclama distrutti? Violenza è sottrarci anzitutto al piacevolissimo vezzo di fingerci vivi nella morte. Nonostante le botte che si sono prese, il divario tra produzione di capitale e organizzazione sociale non ha mai cessato di approfondirsi, l’operaio attuale ricco di capacità, informazioni, conoscenze, bisogni, desideri, trova (ancora) una produzione fittizia che riesce ad organizzare – sempre nella finzione, ma finzione assorbente – l’intero suo tempo, integralmente misero e vuoto.

Devastazione e saccheggio della nostra stessa vita per scoprire che il re non solo è nudo, ma è proprio morto: se continueremo a tacere il suo cadavere sarà unica nostra moneta.

Buone vacanze.

*

…e per finire una nota di effervescente sound