di GIROLAMO DE MICHELE.

Premessa.

Questo testo nasce da un misto di angoscia e insofferenza non solo per i crimini di guerra che vengono perpetrati al di qua e al di là dei confini della Striscia di Gaza, dal 7 ottobre ad oggi, ma anche per lo stato della pubblica discussione in un ambito – quello che un tempo si sarebbe detto militante, o di movimento – nel quale la ferocia con cuisi difendono confini e muri è pari solo all’impotenza di chi esercita censure preventive, rotture di amicizie, cancellazione di rapporti anche decennali. Ma anche, di rifiutare il preconcetto che solo la geopolitica e la polemologia (lasciando stare come, e con quanta cognizione di causa, sono praticate) forniscano chiavi di lettura adeguate al presente: detto in modo tranchant, se la tua scienza che ti dice dov’è la Kamchatka serve a sapere dove dirigere i tuoi carrarmatini, è altrettanto vero che i tuoi carrarmatini non oltrepasseranno mai l’orizzonte della Kamchatka. Si tratta di ricordare che la trasformazione della geografia in geopolitica si realizzò al servizio dell’imperialismo occidentale, e di riaffermare il diritto di altri strumenti di lettura e comprensione non centrate sul presente, ma in favore di un tempo futuro.

1. Una storia vecchia quanto l’Occidente

C’è questa vecchia storia, che credo tuttз conoscono, di un generale che torna a casa dopo la guerra, e viene scannato dalla moglie, con la complicità del di lei amante, per vendicare il pregresso sacrificio di una figlia; poi i due omicidi sono a loro volta scannati dal figlio, che con l’accordo della sorella uccide la madre per vendicare il padre; e le Furie, che svolazzavano sul tetto del palazzo regale di Argo sin dall’inizio, reclamano la morte del figlio per diritto di vendetta. Agamennone, Ifigenia, Clitemnestra, Oreste, Elettra: più o meno tuttз ne abbiamo sentito parlare. Una vendetta infinita – perché anche Agamennone era condannato a morire per espiare le colpe di suo padre Atreo, che aveva macellato i nipoti e li aveva cucinati e serviti al fratello Tieste. Però succede che, in luogo della vendetta, viene istituito un tribunale che spezza la catena della faida infinita, instaura la giustizia e le istituzioni umane, e trasforma le Erinni nelle benedicenti Eumenidi. Leggo, nel commento di Pier Paolo Pasolini, che l’Orestiade tradusse nel 1960 per Vittorio Gassman:

Certi elementi del mondo antico, appena superato, non andranno del tutto repressi, ignorati: andranno, piuttosto, acquisiti, assimilati e naturalmente modificati. In altre parole: l’irrazionale, rappresentato dalle Erinni, non deve essere rimosso (ché poi sarebbe impossibile), ma semplicemente arginato e dominato dalla ragione, passione producente e fertile. Le Maledizioni si trasformano in Benedizioni. L’incertezza esistenziale delle società primitive permane come categoria dell’angoscia esistenziale o della fantasia nella società evoluta.

Naturalmente si può anche scegliere di fregarsene di Eschilo, e di Oreste ed Elettra: in culo la cultura classica! Però queste tre tragedie sono uno dei pilastri di quello che chiamiamo Occidente. Anche dell’Occidente si possono pensare molte cose fra loro diverse: che sia la sintesi imprescindibile dei valori da difendere a ogni costo – anche al prezzo di avere una portaerei o dei cani da guardia in Medio Oriente, o come diceva Kissinger dei figli di puttana, che però “sono i nostri figli di puttana”; oppure, che sarebbe bene che questo Occidente venisse criticato, ridimensionato, provincializzato. Ma quale che sia il colore delle vostre bretelle, posto che le portiate, e qualunque cosa pensiate di Conrad e Cuore di tenebra, rifiutare l’Orestiade significa rinunciare al fondamento dell’Occidente: le due cose, insieme, non possono stare. Potete rivendicare il diritto alla vendetta, o pensare che qualcosa, non importa quanto, dell’Occidente, non importa qui a quale costo, debba essere preservato: ma non potete dire al tempo stesso Occidente e diritto alla vendetta.

2. Lutto senza fine

Non è solo una questione di coerenza culturale. Cosa comporti ripristinare la catena senza fine della vendetta ce lo ha mostrato Eugene O’Neil nel suo Mourning becomes Elettra (Il lutto si addice ad Elettra), narrando del patriarca della casa dei Mannon, che di ritorno dalla guerra civile americana viene ucciso dalla moglie Christine; la figlia Lavinia, trascinando dietro la sua sete di vendetta il fratello Orin, causa la morte di Christine, per suicidio, e del suo amante, ucciso da Orin; Orin a sua volta si suiciderà, e Lavinia si lascerà rinchiudere nella casa dei Mannon, avendone fatto serrare porte e finestre. Il terzo atto, non per caso, non si intitola Eumenidi, ma Lutto: il divenire Elettra del lutto, per l’appunto, in un mondo nel quale le forze oscure del passato hanno ripreso il ruolo che prima della guerra civile era esercitato dalla ragione, le istituzioni non tengono, e il coro è diventato voce della chiacchiera di strada, del gossip. Elettra/Lavinia si assolve da sé, ma precipita lungo un dirupo che non può avere altro termine che la morte di tutti i personaggi: “I Mannon devono morire per espiare la colpa di essere nati”. Se la vendetta riprende il centro della scena, se non ci sono istituzioni ad arginarla, anche in Medio Oriente, come nella Casa Mannon, i figli di Abramo sono condannati a morire per espiare la colpa di essere nati: a questo ci ammonisce una tragedia che, lungo un arco di 25 secoli, attraversa la civiltà umana.

3. Trappole logiche

Mettere in primo piano la vendetta legittima le ragioni della guerra come igiene del mondo; la logica della guerra comporta l’accettazione passiva di alcune trappole logiche, nelle quali cade oggi più di qualcuno. La prima è la reciproca disumanizzazione del nemico, cioè dell’altrə, dietro la quale si nasconde uno dei fondamenti dei genocidi: omologare ogni differenza su una definizione generale che coincide con un giudizio attribuito a un intero popolo, dietro la quale c’è sempre quella comprensione qualitativa dei popoli di cui scriveva Mussolini nella Dottrina del fascismo. Da cui la pretesa, giustificata da una violenza pregressa attribuita a un intero popolo, di punire il “nemico” non per quello che ha fatto, ma per quello che è: la medesima mentalità genocida che si è manifestata il 7 ottobre nei confronti dell3 “ebreз”, e all’indomani del 7 ottobre nei confronti dellз gazawз.

Sono trappole logiche alcune domande fintamente ingenue che circolano, come “tu che avresti fatto al posto di Netanyahu?”, oppure “che altro potevano fare lз israelianз?”, o “cos’altro resta allз palestinesз allo stato attuale se non Hamas?”.

Perché mai io dovrei essere al posto di Netanyahu, l’erede politico di un personaggio come Begin, che Einstein e Hannah Arendt nel 1948, e Primo Levi nel 1982, non esitarono a definire fascista? Se, per ipotesi, io fossi stato a capo del governo di Israele, non avrei intrapreso le politiche che hanno portato alla catastrofe del 7 ottobre; se lo fossi stato quel giorno, avrei fatto ciò che una parte della società civile israeliana ha chiesto, e continua tuttora a chiedere – nonostante la repressione del dissenso in atto – contro le politiche di guerra genocida. Dunque una diversa politica è possibile: che sia maggioritaria o minoritaria, non importa.

E dunque non sono “lз israelianз”, ma l’esercito israeliano, su mandato politico del governo israeliano, ad attuate le stesse azioni sulla popolazione civile che furono attuate dall’esercito tedesco e dai suoi alleati repubblichini contro le popolazioni civili dei paesi degli appennini; o, se il paragone dovesse sembrare indigesto, dall’esercito americano in Vietnam, a My Lay o a Trang Bang: l’iconica fotografia scattata da Nick Út, che tuttз un tempo riconoscevamo, e forse avevamo come poster nelle nostre camere, è il simbolo universale di qualcosa che ci siamo un tempo ripromessз di far sì che non accada mai più.

4. Hamas non è Gaza, Gaza non è Hamas

Un’ultima, forse la più pericolosa, delle trappole logiche è la polarizzazione israelianз/palestinesз: come se non ci fossero che due solз soggettз in campo: e dunque tuttз lз ebreз di qua, tuttз lз arabз di là. Basta un esempio, fra i molti casi in cui arabз e israelianз si sono uniti a soccorso delle vittime del 7 ottobre: la comunità beduina, cioè araba, del Negev, che si è immediatamente attivata, con le proprie reti di comunicazione e la peculiare conoscenza del deserto, per mettere in salvo – a rischio della vita: perché “nessuno dà un’arma a un beduino” – kibbuzzim e partecipanti al rave in fuga dal massacro [qui]. E del resto, quellз kibbuzzim massacrate dai macellai di Hamas erano pacifistз, tutt’altro che in accordo col governo israeliano: come dimostrano le parole di odio che ha attirato la pacifista 85enne Yocheved Lifshitz rilasciata, che ha salutato con un gesto di pace il suo carceriere.

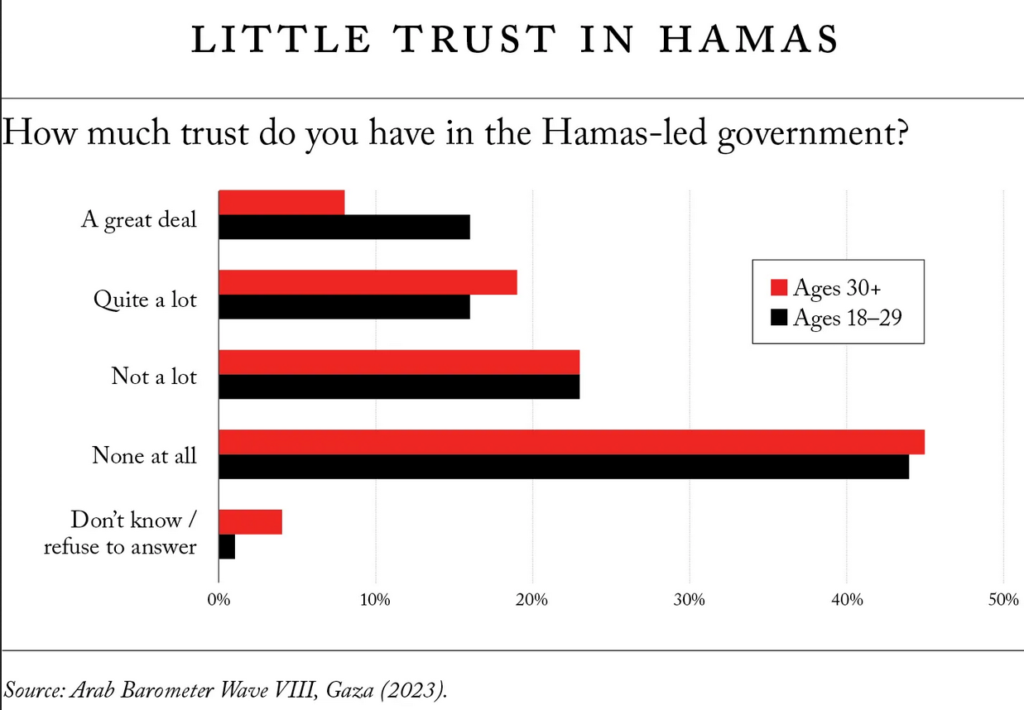

A fine ottobre è stato pubblicato un rapporto, What Palestinians Really Think of Hamas, redatto alla vigilia del massacro del 7 ottobre, a cura di Arab Barometer, più importante istituto di rilevazione sul mondo arabo, in cooperazione con Foreign Affairs, una delle più autorevoli riviste di studi politici del mondo, materialmente realizzato da Amaney A. Jamal, preside della Princeton School of Public and International Affairs, e dal collega alla Princeton University Edward S. Sanford; da prendere con tutte le cautele necessarie davanti a un’indagine statistica, certo: ma Arab Barometer, Foreign Affairs, l’Università di Princeton – cui possiamo aggiungere l’Osservatore Romano, che lo ritiene attendibile – sono qualcosa di più di un mazzo di pagine social nelle quali si annida la qualunque. Nella presentazione dell’indagine si legge:

The argument that the entire population of Gaza can be held responsible for Hamas’s actions is quickly discredited when one looks at the facts. Arab Barometer, a research network where we serve as co-principal investigators, conducted a survey in Gaza and the West Bank days before the Israel-Hamas war broke out. The findings, published here for the first time, reveal that rather than supporting Hamas, the vast majority of Gazans have been frustrated with the armed group’s ineffective governance as they endure extreme economic hardship. Most Gazans do not align themselves with Hamas’s ideology, either. Unlike Hamas, whose goal is to destroy the Israeli state, the majority of survey respondents favored a two-state solution with an independent Palestine and Israel existing side by side.

Stando a queste rilevazioni, meno del 30% dellз gazawз ha “molta” o “abbastanza” fiducia in Hamas; il 72% ritiene che a Gaza ci sia sia una “larga” o “media” corruzione nel governo; se potessero esprimere le proprie preferenze in libere elezioni, solo il 24% dellз gazawз voterebbe per il leader di Hamas Haniyeh, mentre il 32% voterebbe per Marwan Barghouti; il 68% ritiene che sotto il governo di Hamas non sia garantita la libertà di espressione; il 48% ritiene che “la democrazia sia sempre da preferire a ogni altra forma di governo”, mentre solo il 26% ritiene che “un governo non-democratico in certe circostanze” possa essere preferibile.

Un’altra rilevazione del Washington Institute, nello scorso luglio, rilevava che il 65% dellз gazawз preferiva il mantenimento del cessate il fuoco a un nuovo conflitto fra Israele e Hamas a Gaza; e la metà dellз intervistatз si dichiarava d’accordo con l’affermazione che “Hamas dovrebbe smetterla di auspicare la distruzione dello Stato di Israele e accettare invece una definitiva soluzione di due Stati all’interno dei confini del 1967”.

5. La memoria degli eventi

“Nella memoria degli eventi c’è una sintesi che quanto a realtà non ha niente a che fare con la realtà. Ti risvegli da un incubo con un certo sollievo. Ma questo non lo cancella. L’incubo è sempre lì. Anche dopo che lo hai dimenticato”, afferma Alicia Western in Stella Maris, l’ultimo capolavoro di Cormac McCarthy – un altro che, pur senza giocare con i carrarmatini sulla plancia, ha molto da dirci sul mondo in cui viviamo. Con parole diverse, Paolo Giordano ha espresso, mi sembra, lo stesso concetto:

L’attualità di cui stiamo discutendo assume forme diverse a seconda di dove riavvolgiamo il nastro. A coloro che lo riavvolgono continuamente al 1948, per esempio, alla fondazione di Israele e alla sua presunta illegittimità, non c’è granché da dire. Osserviamo gli stessi fenomeni ma in sistemi di riferimento non inerziali, usiamo strumenti calibrati diversamente quindi le nostre misure saranno sempre fra di loro sballate. Per questo, il 7 ottobre, la mia reazione istintiva è stata di proporre, provocatoriamente, di far partire un nuovo nastro. Non di cancellare i precedenti, ma di inaugurarne anche uno nuovo.

Non si tratta di azzerare la memoria, ma di riconoscere che la sua presunta oggettività è condizionata da ciò che vogliamo ricordare, da ciò che dei nostri ricordi reputiamo credibile, dal piacere che dà riavvolgere e riascoltare sempre lo stesso nastro. E di riconoscere che ciascuna delle parti del gioco compie questi atti: nella pragmatica della comunicazione, è quell’errore di punteggiatura che consiste nel porre l’inizio della sequenza causale in modo difforme (per l’unə la chiusura comunicativa è una risposta all’aggressività verbale, per l’altrə l’aggressione verbale è una risposta alla chiusura comunicativa – l’esempio è di Paul Watzlawick). Un nuovo inizio che parta dalla constatazione di cosa è stato il 7 ottobre per la coscienza israeliana, e cosa è la guerra contro Gaza per la coscienza palestinese, potrebbe consentire l’avvio di una trattativa che guardi al futuro senza restare con un piede impigliato nella memoria passata.

Al tempo stesso, la questione della memoria è ben più ampia delle responsabilità sul conflitto israelo-palestinese: piaccia o meno, coinvolge quel nodo ineludibile che è la “memoria della Shoah”. Enzo Traverso ha messo in guardia da questo pericolo:

Una guerra genocida condotta in nome della memoria dell’Olocausto non può che offendere e gettare discredito su questa memoria. Se non si ferma questa guerra, nessuno potrà parlare di Olocausto senza suscitare diffidenza e incredulità; molti finiranno per credere che l’Olocausto è un mito inventato per difendere gli interessi di Israele e dell’Occidente.

La ragione è che la memoria non è una mera reazione riflessa del dato oggettivo, ma l’esito di un processo nel quale possono entrare in gioco passioni tristi e deformanti quali il rancore e l’odio: la grande ondata di antisemitismo che attraversò la Francia sul finire del XIX secolo fu causata e trovò alimento in un gigantesco scandalo finanziario e in una diffusa corruzione della classe politica, piuttosto che in qualche atto attribuibile a unə qualche “ebreə” (essendo, come sappiamo, Dreyfus innocente). Ed è innegabile, come ha segnalato col suo lavoro sui Guardiani della memoria Valentina Pisanty, che le strategie di neutralizzazione dell’odio antisemita si sono rivelate inadatte allo scopo, forse per limiti intrinseci; e che una “stanchezza palpabile di una memoria [della Shoah] sempre più ritualizzata, inaridita e avvitata su sé stessa si percepisce in diversi ambiti della vita sociale”.

6. Per (non) concludere

La tragedia di Eugene O’Neil ci dice che l’umano è indifeso rispetto alle forze oscure che dimorano al suo interno per la propria intrinseca debolezza. Questa debolezza implica un’alternativa fra due poli (fra i quali esistono declinazioni e sfumature del peggio): o la necessità di un controllo dispotico sugli impulsi e sulle passioni, o la costruzione di un comune nel quale ci si prende per mano e si marcia assieme in una social catena. Una politica della vendetta sottende inevitabilmente una soluzione del primo tipo, e di fatto ne favorisce l’affermazione: che l’uomo forte sulla scena abbia le fattezze di un pagliaccio corrotto e fascista non è in alcun modo garanzia del suo insuccesso.